第38回午前第47問の類似問題

第38回午前:第70問

脊髄損傷の機能残存レベルとADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第4頸髄節-電動車椅子での移動

2: 第5頸髄節-ハンドリムの工夫による車椅子での移動

3: 第6頸髄節-車椅子からベッドへの移乗

4: 第7頸髄節-自己導尿

5: 第8頸髄節-短下肢装具と松葉杖での歩行

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第95問

脊髄損傷の機能残存レベルとADL指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具使用による食事動作

2: 第6頸髄節-滑り止めハンドリム付き車椅子の駆動

3: 第7頸髄節-改造自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具装着による松葉杖歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具装着による一本杖歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第91問

機能障害と自助具との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側上肢の切断 − プルトップオープナー

2: 両側上肢の切断 − 台付きつめ切り

3: 一側上肢の運動麻痺 − ボタンエイド

4: 体幹バランスの低下 − 補高便座

5: 四肢麻痺 − 呼気スイッチ

- 答え:2 ・5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第29問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状と訓練課題との組合せで適切なのはどれか。

1: 定頸不良 — 背臥位で下肢を挙上する。

2: 体幹過伸展 — 座面の高い椅子で座位を保持する。

3: 手指の過伸展 — 豆をつまむ。

4: 目と手の協調障害 — ボールプールで遊ぶ。

5: 動的バランス不良 — セラピーボールに乗って揺らす。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第4問

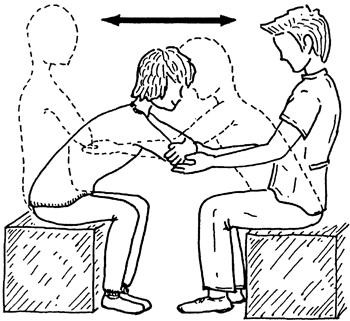

脳血管障害回復期の患者。麻痺は上下肢ともにブルンストローム法ステージIIIで座位バランスは悪い。バランス反応と上肢分離運動促進とを目的に図に示すような自動介助運動をゆっくり繰り返した。このとき出現しやすいのはどれか。2つ選べ。ア.前方移動時に重心が後方に残る。イ.患側肩関節は外転位になる。ウ.患側肩甲帯は前方突出する。エ.患側股関節は内転位になる。オ.患側足関節は外反位になる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第99問

外傷性脳損傷のADLの予後と関連しないのはどれか。

1: 昏睡の期間

2: 除皮質肢位の有無

3: 外傷性健忘の期間

4: 共同性注視障害の有無

5: 半盲の有無

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第50問

外傷性脳損傷のADLの予後と関連しないのはどれか。

1: 昏睡の期間

2: 除皮質肢位の有無

3: 外傷性健忘の期間

4: 共同性注視障害の有無

5: 半盲の有無

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第54問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ7(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による)のADLで適切でないのはどれか。

1: 長柄のブラシで髪を整える。

2: アームサポートを利用して歯磨きを行う。

3: 食事では皿をターンテーブルに置く。

4: 前開きシャツの着脱訓練を行う。

5: トイレでは前方テーブルを用いて姿勢を保持する。

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切でないのはどれか。

1: リスクを確認する。

2: 病棟での生活状況について情報を得る。

3: 簡易上肢機能検査(STEF)を行う。

4: 精神機能のスクリーニングを行う。

5: 身体機能の検査は負荷にならないものから始める。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第43問

Parkinson病患者で早期に困難となる動作はどれか。ただし、いずれの動作も上肢での代償はないものとする。

1: 寝返り

2: 平地歩行

3: 階段の昇り

4: 端座位の保持

5: 椅子からの立ち上がり

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第64問

脳血管障害による片麻痺患者の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢装具は立ち上がりが自立してから用いる。

2: 歩行時の膝折れに膝軽度屈曲位で体重負荷を行う。

3: 座位バランスが完成してから立位訓練を開始する。

4: 痙縮筋の緊張抑制の目的で持続伸張法を行う。

5: 麻痺筋に対しては筋力増強訓練を行わない。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第45問

脳卒中片麻痺の歩行訓練で阻害因子となりにくいのはどれか。

1: 半側空間無視

2: 表在感覚障害

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 弛緩性麻痺

5: 疼痛

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

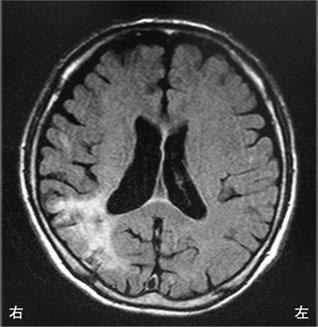

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する