第38回午前第47問の類似問題

第48回午後:第16問

6歳の女児。脳性麻痺痙直型両麻痺。手指の巧緻動作は拙劣だが上肢・体幹の機能障害は比較的軽度で、座位バランスは良好である。両手で平行棒につかまれば椅子から立ち上がることができ、平行棒内立位は片手支持でも安定して保持できる。歩き出そうとすると支持脚股関節・膝関節の屈曲が生じ、尻もちをつきそうになり歩けない。この患者の歩き出しの問題への対処として行う理学療法で適切なのはどれか。

1: バルーン上座位保持練習

2: バルーン上腹臥位での体幹伸展練習

3: 台上座位からの立ち上がり練習

4: 壁にお尻で寄りかかった立位での風船遊び

5: 低い台に片足を乗せるステップ動作の練習

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

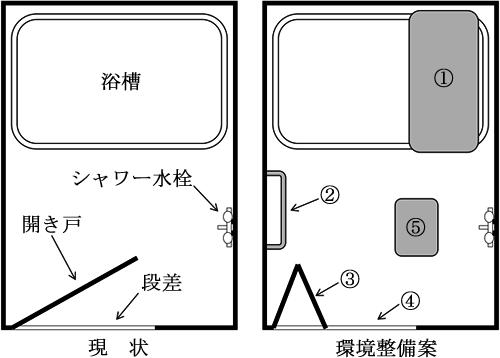

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。AFOとT字杖で屋内歩行は自立している。自宅浴室の現状の見取り図と環境整備案とを図に示す。環境整備案のうち最も必要性が低いのはどれか。

1: ①バスボードの利用

2: ②手すりの設置

3: ③折り戸への変更

4: ④段差の解消

5: ⑤シャワーチェアの利用

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

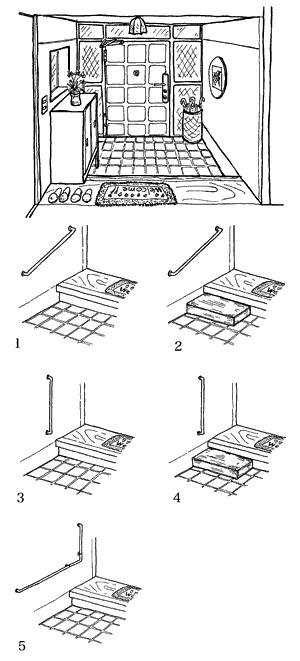

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

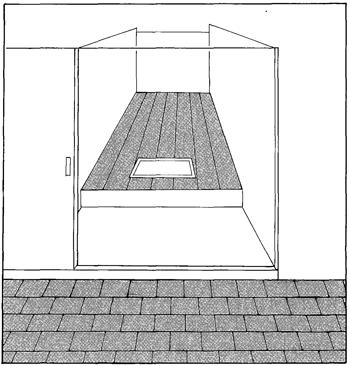

第46回午後:第2問

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第41問

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1: 立脚期の短縮

2: 遊脚期の股関節内旋

3: 尖 足

4: 足部の内反

5: 反張膝

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

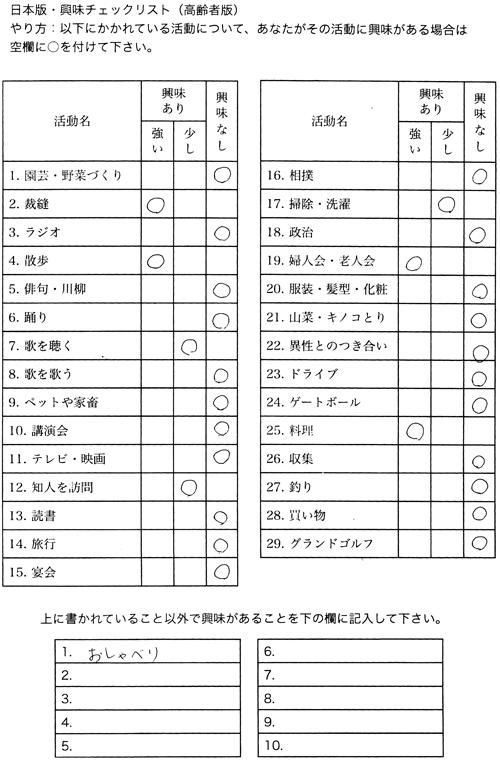

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第52問

片麻痺者の非利き手に対する書字訓練で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 肩や肘を使って書くようにする。

2: 図形の塗りつぶしや塗り絵から導入する。

3: 筆記具を保持した手の尺側は机上につけておく。

4: 麻痺側上肢は同側の膝に載せておく。

5: 太柄や手装具にペンを固定した自助具を利用する。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第58問

痙直型片麻痺児の促通すべき要素で誤っているのはどれか。

1: 患側肩甲帯の前方突出

2: 正中位での上肢活動

3: 体幹の支持性

4: 立位で下肢の陽性支持反射

5: 座位での平衡反応

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

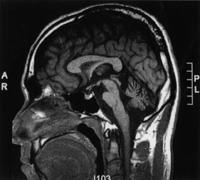

第44回午前:第21問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。萎縮が認められる部位はどれか。2つ選べ。

1: 脳 梁

2: 小 脳

3: 後頭葉

4: 帯状回

5: 脳幹部

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する