第38回午前第47問の類似問題

第42回午前:第23問

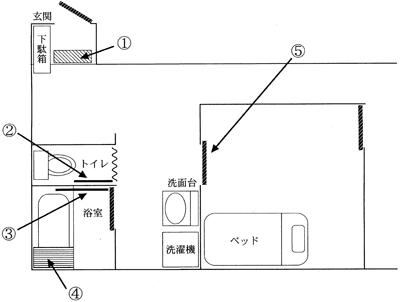

65歳の女性。左片麻痺。短下肢装具と杖で歩行が可能。発症後6か月経過し自宅に帰ることになった。家屋改造で適切でないのはどれか。

1: ①:玄関の上がりかまちに踏み台を置く。

2: ②:便器に向かって左側に手すりを設置する。

3: ③:浴室出入り口の右側に手すりを設置する。

4: ④:浴槽の向かって左側にトランスファーボードを置く。

5: ⑤:自室の出入り口を引き戸にする。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第21問

片麻痺患者の車椅子移乗動作訓練に用いる課題と学習機序との組合せで正しいのはどれか。

1: 速度を変えた立ち上がり動作訓練 — プライミング効果

2: 片麻痺患者の移乗動作のビデオ視聴 — 転移

3: 肘台を想定した方向へのリーチ動作訓練— 内的焦点

4: 絵カードを用いた移乗動作順序の課題分析 — チャンク化

5: 骨盤を手すりへ誘導した非麻痺側荷重訓練 — 多様練習

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

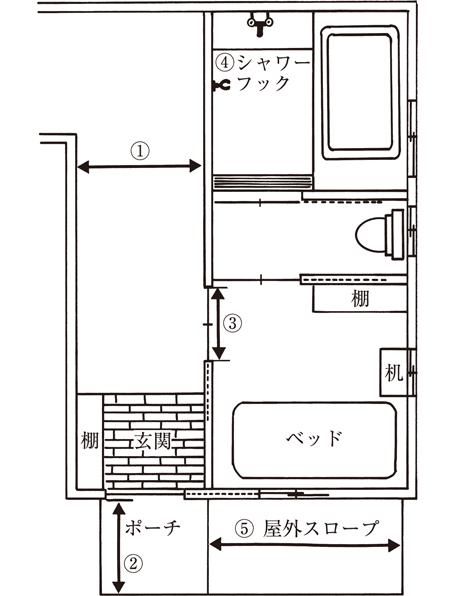

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第35問

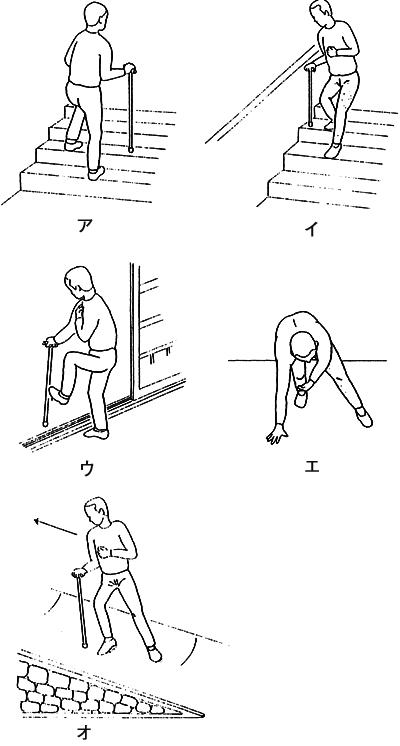

図に示す脳卒中左片麻痺患者の動作で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

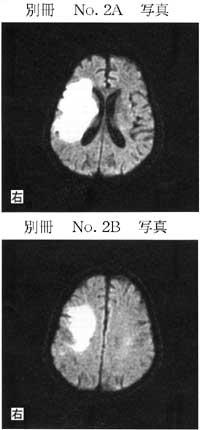

第42回午前:第13問

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第82問

脳出血患者のADL自立に関係する因子で適切でないのはどれか。

1: 性別

2: 血腫の部位

3: 血腫の大きさ

4: 治療開始時期

5: うつ病の有無

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第67問

脳卒中患者の嚥下障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側性大脳病変では発生しない。

2: 延髄病変で生じやすい。

3: 改訂水飲みテストで評価する。

4: むせなければ安全な嚥下と判断する。

5: 飲み物にとろみをつけるとむせやすい。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第63問

脳血管障害による右大脳半球損傷の症状で頻度の少ないのはどれか。

1: 間違った袖に手を通す。

2: 食事をお膳の片側半分残す。

3: 麻痺のあることが分からない。

4: 急須でお茶を入れる手順を混乱する。

5: 閉眼したままにという指示に開眼してしまう。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

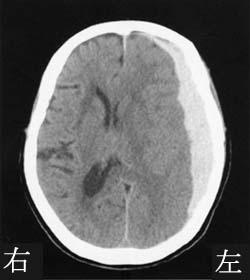

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第51問

歩行に介助が必要なParkinson病患者の指導で適切なのはどれか。

1: 段差はスロープにする。

2: 居室に厚めのじゅうたんを敷く。

3: 歩行リズムに合わせて声かけをする。

4: すくみ足には両手を引いて下肢の振り出しを導く。

5: 自主訓練として立位での体幹前後屈運動を指導する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第41問

片麻痺患者がエスカレーターを利用するときの方法で最も適切なのはどれか。

1: 上りは、患側から乗って患側から降りる。

2: 上りは、健側から乗って患側から降りる。

3: 下りは、健側から乗って健側から降りる。

4: 下りは、患側から乗って患側から降りる。

5: 下りは、患側から乗って健側から降りる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

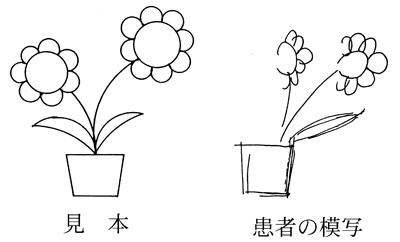

第36回午前:第9問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第70問

高齢障害者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 身体機能だけでなく、認知機能や生活習慣を把握する。

2: 病前の趣味に関連した作業を選択する。

3: 傾眠がみられたら、睡眠状況や脱水の有無を確認する。

4: 白内障では、できるだけ日光の当たる場所で作業を行う。

5: 日常生活の中で役割を持てるような作業を指導する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する