第38回午前第47問の類似問題

第39回午前:第70問

高齢障害者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 身体機能だけでなく、認知機能や生活習慣を把握する。

2: 病前の趣味に関連した作業を選択する。

3: 傾眠がみられたら、睡眠状況や脱水の有無を確認する。

4: 白内障では、できるだけ日光の当たる場所で作業を行う。

5: 日常生活の中で役割を持てるような作業を指導する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第9問

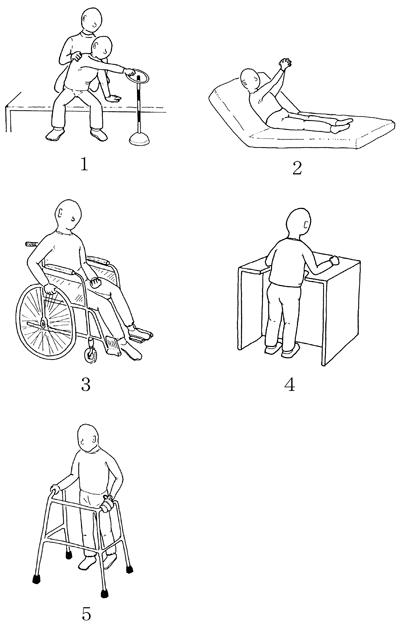

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第81問

痴呆患者の作業療法の評価で適切でないのはどれか。

1: 日常生活活動の自立度を評価する。

2: 描画によって失行や失認を評価する。

3: 投影法によって痴呆の程度を評価する。

4: 家族から病前の趣味に関する情報を得る。

5: 関節可動域や筋力などの身体機能を評価する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 流涎対策として厚手のマスクをかける。

2: 嚥下を助けるためみそ汁を毎食飲む。

3: アルミ箔を巻いた太柄スプーンで摂食する。

4: テーブルの端に前腕を押し当て顔を掻く。

5: フックを下衣の着脱に利用する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第30問

Parkinson病で姿勢反射障害および両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している時のHoehn & Yahr重症度分類ステージはどれか。

1: I

2: II

3: III

4: IV

5: V

- 答え:3

- 解説:Parkinson病の重症度を評価するHoehn & Yahr分類ステージでは、姿勢反射障害や両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している状態はステージIIIに該当します。

- ステージIは、症状が片側のみに現れる初期段階であり、姿勢反射障害や両側性の振戦はまだ現れません。

- ステージIIでは、症状が両側に現れ始めますが、まだ姿勢反射障害は現れず、ADLが自立している状態です。

- ステージIIIは、姿勢反射障害や両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している状態で、この問題の症状に一致します。

- ステージIVでは、歩行や立位が困難になり、介助が必要となる状態です。ADLが自立している状態ではありません。

- ステージVは、車いすやベッドでの生活が必要となり、寝たきりの状態です。ADLが自立している状態ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に特徴的にみられる症状や障害で正しいのはどれか。

1: 幻 視

2: 人格変化

3: 意識混濁

4: 不全片麻痺

5: 視空間認知の障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第81問

脳性麻痺の運動療法で誤っているのはどれか。

1: 痙直型片麻痺では患側の連合反応を強化する。

2: 痙直型両麻痺では両下肢のキッキング(蹴り運動)を促す。

3: 痙直型四肢麻痺では関節に体重負荷刺激を与える。

4: アテトーゼ型では同一の運動パターンを繰り返し行う。

5: 弛緩型では同時収縮を促すよう刺激を与える。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第41問

急性期脳卒中片麻痺のベッドサイドでの評価で適切でないのはどれか。

1: JCS(Japan coma scale)

2: ブルンストローム法ステージ

3: ADLテスト

4: Physiological cost index

5: ROMテスト

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第39問

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 重心の上下動が小さい。

2: 骨盤の回旋が大きい。

3: 股関節の内旋が大きい。

4: 歩幅が大きい。

5: 歩行率が小さい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第31問

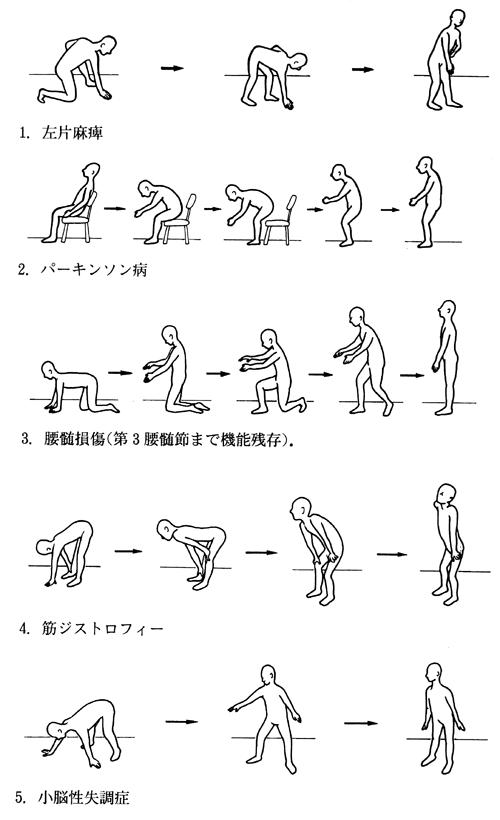

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第34問

75歳の女性。変形性股関節症に対する人工関節全置換術後2週経過。この時期のADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.寝返りイ.座位保持ウ.足の爪切りエ.靴下着脱オ.T字杖歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する