第56回午前第65問の類似問題

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第29問

心拍出量を増加させる原因として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 吸息

2: 頭蓋内圧亢進

3: 動脈血圧上昇

4: アセチルコリン

5: 甲状腺ホルモン

- 答え:1 ・5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第34問

心電図で正しいのはどれか。

1: 通常、横軸の1 mmは0.5秒に相当する。

2: 第I誘導は、左足と右手の電位差を導出している。

3: 胸部誘導は心筋の前額面における脱分極を導出している。

4: QRSは心室全体への興奮の拡がりを意味している。

5: T波は心房の再分極によって生じる。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第39問

虚血性心疾患における運動負荷試験の中止基準はどれか。

1: 顔面紅潮

2: 収縮期血圧低下

3: I度房室ブロック

4: 心電図ST部1 mm低下

5: 発作性上室性不整脈の散発

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第34問

合併症のない急性心筋梗塞の患者において、厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究班(平成8年度)」のリハビリテーションプログラムに基づき、次のステージへの進行が可能であるのはどれか。

1: 動悸の出現

2: 心室細動の出現

3: 0.5 mVのST低下

4: 運動時心拍数150/分

5: 運動時収縮期血圧の10 mmHg上昇

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第43問

全身持久力トレーニングを主体とした運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 心拍数が100/分以上となる。

2: 収縮期血圧が150 mmHg以上となる。

3: 心拍数が安静時から20/分以上増加する。

4: 拡張期血圧が安静時から20 mmHg以上増加する。

5: 収縮期血圧が安静時から30 mmHg以上増加する。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第56問

洞結節があるのはどれか。

1: 右心房

2: 右心室

3: 左心房

4: 頸動脈洞

5: 冠静脈洞

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第30問

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は筋が短縮する。

2: 等尺性収縮は関節の動きを伴う。

3: 等張性収縮は心疾患に禁忌である。

4: 求心性収縮は抵抗が筋張力より大きいときに生じる。

5: 等運動性収縮は可動域全体で筋力強化が可能である。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第78問

心筋梗塞に対するリハビリテーションの効果として認められないのはどれか。

1: 運動耐容能の向上

2: HDLコレステロールの減少

3: 下肢筋力の増大

4: 安静時心拍数の低下

5: 生活の質の向上

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第14問

右冠状動脈が支配する部位で正しいのはどれか。

1: 中隔前2/3

2: 左室側壁

3: 左室下壁

4: 左房

5: 前乳頭筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第25問

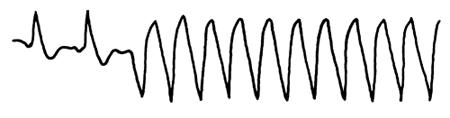

作業療法中の心電図モニターでみられた波形を図に示す。正しいのはどれか。

1: 房室ブロック

2: 心房性期外収縮

3: 洞性頻脈

4: 心室頻拍

5: 心房細動

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第41問

心疾患に対する運動療法の効果として誤っているのはどれか。

1: 安静時の心拍数が低下する。

2: 同一運動負荷時の血圧が低下する。

3: 同一運動負荷時の心拍数が低下する。

4: 同一運動負荷時の自覚的強度が低下する。

5: 最大運動負荷時の心拍数が低下する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第13問

心臓の構造で誤っているのはどれか。

1: 心房の筋層は心室に比べて厚い。

2: 心弁膜は心内膜がヒダ状になっている。

3: 心嚢には漿液がある。

4: 心筋は横紋筋である。

5: 心臓壁は3層からなる。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する