第56回午前第19問の類似問題

第45回午後:第77問

慢性閉塞性肺疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 片肺に発症することが多い。

3: 肺気腫では肺胞の破壊を特徴とする。

4: 肺の換気時の気道抵抗が低下している。

5: 酸素取り込みよりも二酸化炭素排出が阻害されやすい。

- 答え:1 ・3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第26問

呼吸について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸中枢は視床下部にある。イ.横隔膜は脳神経の支配である。ウ.吸気時に横隔膜は上昇する。エ.強制呼気では腹筋群が活動する。オ.血中炭酸ガス分圧の上昇は呼吸を促進する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

呼吸障害の理学療法で適切なのはどれか。

1: 拘束性換気障害には口すぼめ呼吸を行う。

2: 慢性肺気腫の症例では速い呼気運動を行う。

3: ボルグ指数15~17の負荷で行う。

4: 無酸素性作業閾値以上の運動負荷で行う。

5: 階段では昇りながら息をはき、止まって吸気を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第29問

呼吸生理について誤っているのはどれか。

1: 呼吸中枢は、吸息中枢と呼息中枢とに分かれている。

2: 血中CO2分圧増加は呼吸を促進させる。

3: 嚥下反射が起こっているときは呼吸が一時止まる。

4: O2の運搬はヘモグロビンが行う。

5: 過換気ではCO2の呼出が多くなり、呼吸性アシドーシスを呈する。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第45問

呼吸機能が低下してきた筋萎縮性側索硬化症患者に対する呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸の指導

2: 胸郭のストレッチ

3: 呼気時の胸郭圧迫

4: 腹式呼吸の指導

5: 有酸素運動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第94問

肺気腫でみられるのはどれか。

1: 横隔膜高位

2: 1秒率の増加

3: 機能的残気量の増加

4: 解剖学的死腔の減少

5: 心胸郭比(CTR)の増加

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第98問

廃用による呼吸・循環器の症状で誤っているのはどれか。

1: 心臓予備力の低下

2: 安静時心拍数の減少

3: 起立性低血圧

4: 最大酸素摂取量の低下

5: 肺活量の低下

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第80問

慢性気管支炎患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: 気道抵抗の上昇

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 機能的残気量の減少

5: クロージングボリュームの増加

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第64問

呼吸生理の説明で正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は視床下部にある。

2: 外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。

3: 内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。

4: 動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。

5: 頸動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。

- 答え:4

- 解説:この問題では、呼吸生理に関する正しい説明を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなるという説明です。

- 選択肢1は間違いです。呼吸中枢は視床下部ではなく、延髄の腹側部と背側部にあります。

- 選択肢2は間違いです。外肋間筋は安静呼吸の呼気筋としてではなく、安静・努力性吸気時に作用します。

- 選択肢3は間違いです。内呼吸は血液と組織との間で行われるガス交換を指します。一方、肺胞と毛細血管との間のガス交換は外呼吸と呼ばれます。

- 選択肢4は正しいです。動脈血の二酸化炭素分圧(PaCO2)が上昇すると、ヘモグロビンから酸素が解離しやすくなります。これはヘモグロビン酸素解離曲線において、曲線が右方向に移動することを示しています。

- 選択肢5は間違いです。頸動脈小体は動脈血酸素分圧の低下によって興奮し、舌咽神経を介してインパルスを中枢に送り、呼吸を促進します。動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすいという説明は正しくありません。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第77問

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の腹式呼吸の目的で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 補助筋の筋力増強

2: 1回換気量の増加

3: 機能的残気量の増加

4: 横隔膜の上方移動拡大

5: 呼気時の気道内圧低下

- 答え:2 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第66問

口すぼめ呼吸で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.呼気時は気道に予備圧力を生じさせる。イ.気道の虚脱が生じる。ウ.気胸にも適応がある。エ.機能的残気量が減少する。オ.吸気では口を閉じる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第42問

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

1: %肺活量 = 肺活量 ÷ 全肺気量

2: 肺活量 = 予備吸気量 + 予備呼気量

3: 1秒率 = 予測値に対する1秒量の割合

4: 機能的残気量 = 残気量 + 予備吸気量

5: 最大吸気量 = 予備吸気量 + 1回換気量

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第29問

「気管吸引のガイドライン(成人で人工気道を有する患者のための)」(日本呼吸療法医学会による)に基づく吸引の適応となる状態で正しいのはどれか。

1: 誤嚥した。

2: 肺下葉の水泡音を聴取した。

3: 努力性呼吸が弱くなってきている。

4: 気管チューブ内に分泌物が確認できない。

5: 経皮的動脈血酸素飽和度が改善してきている。

- 答え:1

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第21問

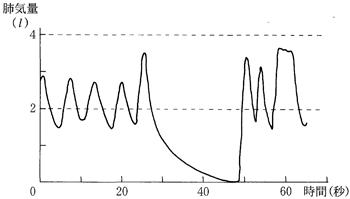

72歳の男性。肺機能検査の結果を図に示す。正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線である。

2: 1回換気量は約2.8リットルである。

3: 予備吸気量は約2.2リットルである。

4: 肺活量は減少している。

5: 1秒率は低下している。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第99問

呼吸理学療法を施行する上で参考とすべき項目で基準(正常)範囲にあるのはどれか。

1: 動脈血酸素分圧:40 mmHg

2: 動脈血炭酸ガス分圧:70 mmHg

3: 動脈血酸素飽和度:85 %

4: 肺活量比:60 %

5: 1秒率:75 %

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第28問

誤っているのはどれか。

1: アシドーシスとは血液のpHが7.0未満の場合をいう。

2: PaCO2が上昇すると換気が増大する。

3: 代謝性アシドーシスでは換気が増加する。

4: 換気低下で呼吸性アシドーシスを生じる。

5: 呼吸性アルカローシスではPaCO2が低下する。

- 答え:1

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第45問

頸髄損傷の呼吸障害で正しいのはどれか。

1: 肺活量は低下する。

2: 咳の強さは変わらない。

3: 予備吸気量は増加する。

4: 予備呼気量は変わらない。

5: 閉塞性換気障害が生じやすい。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第29問

呼吸調節のメカニズムで正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は中脳にある。

2: 中枢性化学受容野は橋にある。

3: 中枢性化学受容野はO2センサーとして働く。

4: 末梢性化学受容器は頸動脈にある。

5: 肺伸展受容器刺激は吸気促進に作用する。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第79問

呼吸理学療法と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸-肺気腫

2: 体位排痰法-気管支拡張症

3: 咳嗽法-頸髄損傷

4: 舌咽呼吸-間質性肺炎

5: 腹式呼吸-小児喘息

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する