第55回午前第90問の類似問題

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第37問

廃用症候群における症状と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋萎縮―――――――装具固定

2: 骨萎縮―――――――機能的電気刺激

3: 下腿浮腫――――――安静保持

4: 起立性低血圧――――塩分制限

5: 深部静脈血栓症―――抗凝固療法

- 答え:5

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって筋肉や骨が萎縮し、機能が低下する症状です。適切な治療法を選択することが重要です。

- 筋萎縮に対して装具固定は適切ではありません。装具固定は関節を安静に保つために使用されますが、筋萎縮の治療にはダイナミックスプリントのように伸張力を発生できるものが適しています。

- 骨萎縮に対して機能的電気刺激は適切ではありません。機能的電気刺激は運動神経を電気刺激で興奮を調整し、骨格筋の収縮を促すため、筋萎縮の予防や神経-筋の再教育に用いられます。

- 下腿浮腫に対して安静保持は適切ではありません。安静によって筋収縮による血管へのポンプ作用が働かずに浮腫が生じます。適切な治療法は、適度な運動や圧迫療法などです。

- 起立性低血圧に対して塩分制限は適切ではありません。塩分制限は高血圧に対して行われます。廃用が原因の起立性低血圧には、姿勢変化前に下肢を運動させることや弾性包帯等で静脈を軽く圧迫して血圧低下を予防する方法が適切です。

- 深部静脈血栓症に対して抗凝固療法は適切です。ヘパリンなどの抗凝固剤は、トロンビン、プロトロンビンなどの血液凝固因子に作用して血液凝固を妨げるため、不動により生じた血栓を治療するのに有効です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第82問

Duchenne型筋ジストロフィーについて、厚生省筋萎縮研究班の機能障害度分類によるステージとリハビリテーションの内容の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ステージ2 − 下腿三頭筋のストレッチ

2: ステージ3 − 長下肢装具による歩行訓練

3: ステージ4 − 非侵襲的陽圧換気療法の開始

4: ステージ5 − 中殿筋の最大抵抗運動

5: ステージ6 − 座位保持装置による脊柱変形の予防

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第47問

強直間代けいれんの発作時の対応で正しいのはどれか。

1: 上下肢を抑える。

2: タオルを嚙ませる。

3: 発作の様子を記録する。

4: 刺激を加えて意識障害の程度を判定する。

5: 発作終了後、直ちに抗てんかん薬を服用させる。

- 答え:3

- 解説:強直間代けいれんの発作時の対応として、患者の安全を確保し、発作の様子や持続時間を記録することが重要です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 上下肢を抑えることは、患者や援助者に怪我をさせる可能性があるため、避けるべきです。代わりに、危険な物を患者から遠ざけて安全な環境を作ることが重要です。

- タオルを嚙ませることは、窒息の危険性があるため行ってはいけません。患者の安全を確保するために、他の対応方法を検討する必要があります。

- 発作の様子や持続時間を記録することは正しい対応です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 意識障害の状況を観察することは有益ですが、発作中に刺激を加えることは避けるべきです。刺激を加えることで、けいれん症状が悪化する危険性があります。

- 発作終了後は患者が疲労し、睡眠やもうろう状態となることがあります。このため、抗てんかん薬の内服はできない場合があります。医師の指示に従って、適切なタイミングで薬を服用させることが重要です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

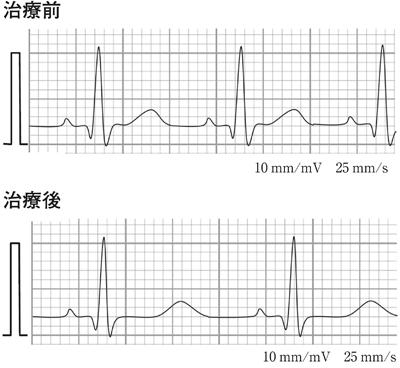

治療前後の心電図を示す。治療の作用として正しいのはどれか。

1: 不応期の短縮

2: 心収縮力の増強

3: 房室間の伝導の抑制

4: 洞房結節の脱分極促通

5: 心室筋の活動電位持続時間の延長

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第36問

神経・筋疾患の患者のリハビリテーションで優先度が低いのはどれか。

1: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

2: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

3: 筋萎縮性側索硬化症では発症早期から褥瘡に注意する。

4: Guillain-Barré症候群では訓練中の不整脈に注意する。

5: 脊髄小脳変性症では早期から転倒に注意する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第68問

小児疾患と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: ペルテス病-水中歩行訓練

2: 血友病-関節可動域訓練

3: 筋性斜頸-徒手矯正

4: 先天性内反足-装具療法

5: 二分脊椎-交互式歩行装具

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第24問

脳卒中片麻痺の上肢に対するCI療法〈constraint-induced movement therapy〉で正しいのはどれか。

1: 非麻痺側上肢を拘束する。

2: 理学療法士の近位監視下で行う。

3: 疼痛が少しでもあれば適応とならない。

4: 他動的関節可動域運動を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第74問

腱板不全断裂の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 急性期は三角巾による局所の安静

2: 肩甲胸郭関節の可動域訓練

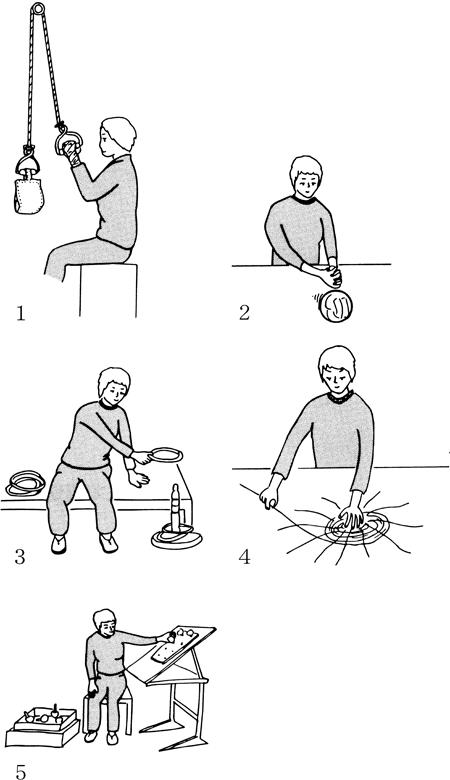

3: 滑車を用いた肩関節可動域維持

4: 肩甲上腕リズムの再学習訓練

5: 重錘を用いた上肢挙上運動

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第38問

立位訓練中に転倒した患者が倒れたまま痛みを訴えている。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 車椅子に乗せる。

2: 血圧を測定する。

3: SpO2を測定する。

4: 主治医に連絡する。

5: 痛みの部位を確認する。

- 答え:1

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第45問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

1: 座位保持練習

2: 体幹装具の使用

3: 徒手での咳嗽介助

4: 下肢の漸増抵抗運動

5: 椅子からの立ち上がり練習

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第73問

安静時の呼吸運動で正しいのはどれか。

1: 呼気時に腹圧は上昇する。

2: 吸気時に横隔膜は下降する。

3: 呼気時に外肋間筋は収縮する。

4: 吸気時に気道抵抗は上昇する。

5: 胸郭下部は前後方向の動きが左右方向より大きい。

- 答え:2

- 解説:安静時の呼吸運動では、横隔膜の動きや筋肉の収縮・弛緩が重要な役割を果たしています。吸気時には横隔膜が下降し、胸腔が拡大することで空気が肺に入ります。呼気時には横隔膜が上昇し、胸腔が縮小することで空気が外に出ます。

- 選択肢1は間違いです。呼気時ではなく、吸気時に横隔膜が下降することで腹圧が上昇します。

- 選択肢2は正しいです。吸気時に横隔膜が下降することで、胸腔が拡大し、空気が肺に入ります。

- 選択肢3は間違いです。呼気時ではなく、吸気時に外肋間筋が収縮し、胸郭が拡大します。呼気時には外肋間筋が弛緩します。

- 選択肢4は間違いです。吸気時ではなく、呼気時に気道抵抗が上昇します。吸気時には気道抵抗が低下します。

- 選択肢5は間違いです。胸郭下部は前後方向の動きではなく、左右方向の動きが大きいです。下位肋骨の挙上により、胸郭の横径が増大します。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第71問

10歳のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に行う理学療法で誤っているのはどれか。

1: 在宅呼吸訓練の指導

2: 腸脛靱帯の持続的伸張運動

3: 長下肢装具による歩行訓練

4: 下肢筋への機能的電気刺激

5: 自動運動による筋力低下の予防

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第38問

電気刺激療法の適応とならないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺患者の歩行における足背屈補助

2: 変形性膝関節症による疼痛の軽減

3: 末梢性顔面神経麻痺の機能回復

4: 脊髄損傷の起立動作補助

5: 褥瘡の組織修復の促進

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第66問

摂食・嚥下障害患者の指導で適切でないのはどれか。

1: 下顎を引いた姿勢を促通する。

2: 顎の水平方向の運動を促通する。

3: 口唇の閉鎖運動を促通する。

4: 口腔内の過敏性を緩和する。

5: 口呼吸を促通する。

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する