第53回午前第9問の類似問題

第57回午前:第3問

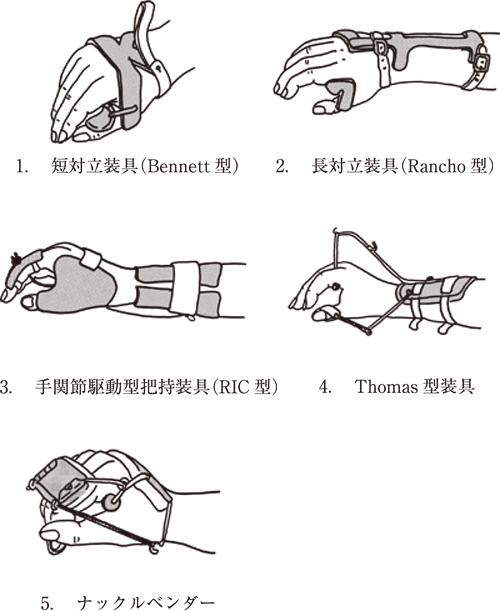

50歳の女性。末梢神経麻痺により、円回内筋、長掌筋、橈側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋(示指・中指)、長母指屈筋、方形回内筋、短母指外転筋、短母指屈筋(浅頭)、母指対立筋、第1・2虫様筋が麻痺している。適応する装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第46問

絞扼性神経障害と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 肘部管症候群 ― 母指外転障害

2: 後骨間神経麻痺 ― 母指内転障害

3: 手根管症候群 ― 母指対立障害

4: 梨状筋症候群 ― 大腿前面のしびれ

5: 足根管症候群 ― 足背のしびれ

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第6問

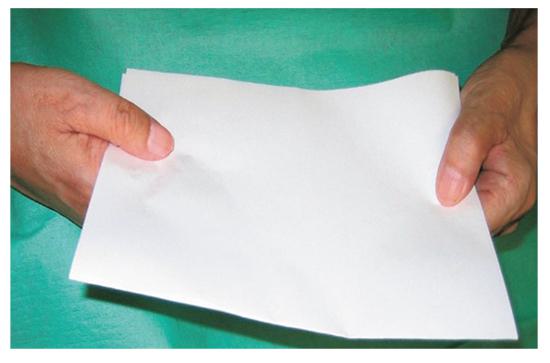

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右手根管症候群

3: 右後骨間神経麻痺

4: 左前骨間神経麻痺

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第5問

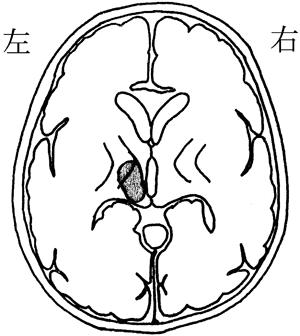

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。この患者の出血部位はどれか。2つ選べ。ア.脳梁イ.前障ウ.被殻エ.内包オ.視床

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

66歳の男性。意識障害で右上肢を下に腹臥位で体動困難となっているところを発見された。両膝、右手首、右肘および右前胸部に多発褥瘡を認め、脱水症を伴うことから発症後数日が経過していると考えられた。保存的加療とともに理学療法が開始され、徐々に意識障害が改善すると、入院後1か月で訓練中に右手のしびれを訴え、図のような手を呈した。この患者の右手に適応となるのはどれか。

1: BFO

2: 虫様筋カフ

3: 短対立装具

4: 手関節駆動式把持装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

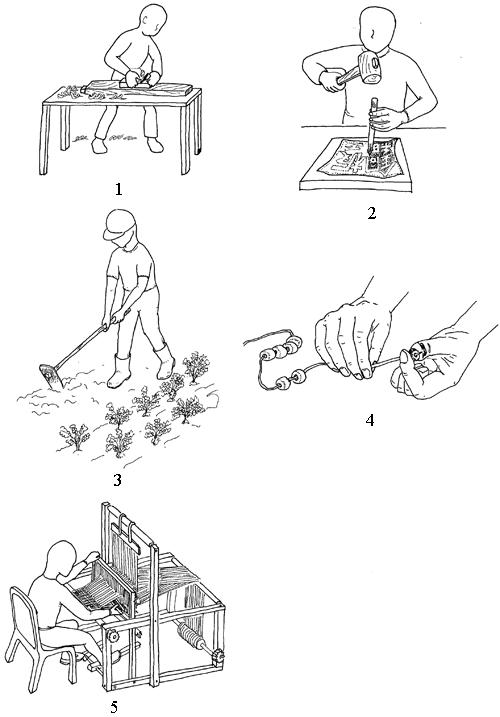

62歳の女性。多発性硬化症。発症から3年経過。寛解と再燃とを繰り返している。四肢筋力は軽度低下し、表在・深部感覚ともに鈍麻している。最近、疲労の訴えが多い。作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第13問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右後骨間神経麻痺

3: 左前骨間神経麻痺

4: 右手根管症候群

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第66問

ギラン・バレー症候群について誤っているのはどれか。

1: 自覚的感覚異常がみられる。

2: 神経原生の筋電図所見である。

3: 軸索型の予後は良好である。

4: 呼吸・嚥下障害を伴う。

5: 髄液の異常所見がみられる。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第65問

ギラン・バレー症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脳神経は回避される。

2: 再発を繰り返すことが多い。

3: 軸索型は機能予後が不良である。

4: 重度な感覚障害を伴うことが多い。

5: 近位筋より遠位筋の障害が遷延する。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第9問

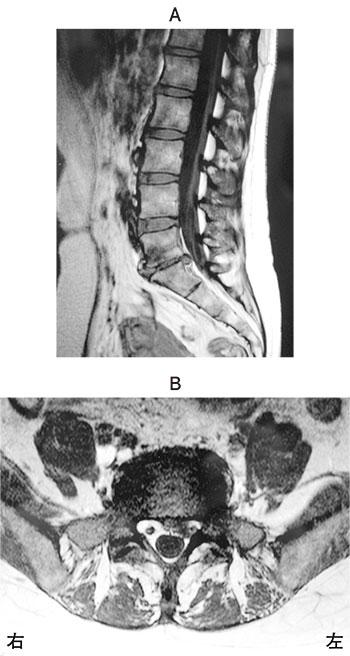

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(A)と水平断像(B)とを示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。この患者にみられる所見はどれか。

1: 左下腿内側の感覚障害

2: 左足部の感覚障害

3: 左大腿四頭筋の筋力低下

4: 右下腿外側の感覚障害

5: 右長母指伸筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

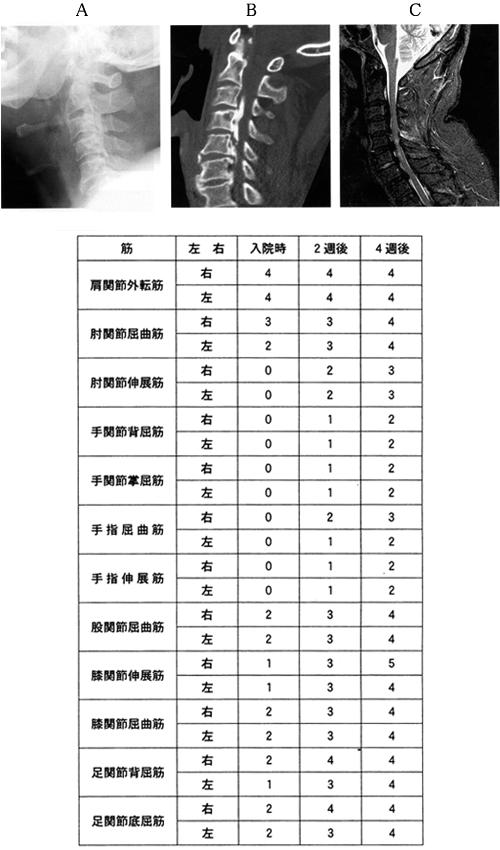

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第87問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 運動麻痺重症例よりも軽症例に多い。

2: 女性の発症率は男性の約2倍である。

3: 脳卒中発症後6か月以降に生じる。

4: 発症頻度は40%程度である。

5: 複合性局所疼痛症候群typeⅠに分類される。

- 答え:5

- 解説:脳卒中後の肩手症候群は、脳卒中患者において肩や手に痛みや機能障害が生じる症状で、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。

- 選択肢1は間違いです。肩手症候群は、運動麻痺の重症例に多く見られる症状です。

- 選択肢2は間違いです。肩手症候群の発症率に性別差は明確には報告されていません。

- 選択肢3は間違いです。肩手症候群は、脳卒中発症後の早期から生じることがあります。

- 選択肢4は間違いです。肩手症候群の発症頻度は、文献によって異なりますが、一般的には20%程度とされています。

- 選択肢5は正しいです。脳卒中後の肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。CRPS typeⅠは、特定の神経損傷が明確でない状態で、反射性交感神経ジストロフィー(RSD)や肩手症候群が含まれます。CRPS typeⅡは神経損傷と関連するものです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第8問

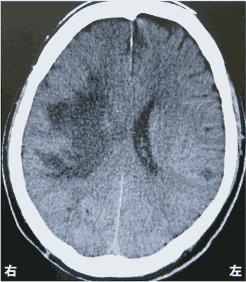

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第40問

脊髄損傷患者にみられる自律神経過反射について正しいのはどれか。

1: 第5胸髄よりも高位の損傷に発生する。

2: 下肢挙上で症状は軽減する。

3: 起立負荷で生じる。

4: 低血圧を呈する。

5: 頻脈を呈する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

手根管症候群について正しいのはどれか。

1: 夜間は上肢を下垂して負担を減らす。

2: 正中神経の伝導速度は前腕部で低下する。

3: 安静のためのスプリントは手関節背屈位とする。

4: 掌側のしびれで発症する場合が多い。

5: 母指球の筋萎縮は運動神経の脱髄によって生じる。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第44問

症候とその説明の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Uhthoff徴候 ── 体温の低下で神経症状が悪化する。

2: Lasègue徴候 ── 腰椎椎間板ヘルニアで陽性になる。

3: Lhermitte徴候 ── 頸部の前屈により背部中央に痛みが走る。

4: 内側縦束症候群 ── 後頭葉の障害で起こる。

5: Brown-Séquard症候群 ── 脊髄の両側横断性障害で起こる。

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第71問

Guillain-Barré症候群で起こりにくいのはどれか。

1: 異常感覚

2: 呼吸困難

3: 嚥下障害

4: 視覚障害

5: 起立性低血圧

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第21問

50歳の女性。球麻痺症状で発症した筋萎縮性側索硬化症。発症後1年経過。自営業世帯の主婦で、病前は家業の経理を行っていた。現在、筋力は上肢近位筋群3(Fair)、上肢遠位筋群2(Poor)、下肢筋群4(Good)である。最近、肺炎を2回起こしている。この患者への対応で緊急度が低いのはどれか。

1: コミュニケーションエイドの検討

2: 呼吸体操の指導

3: 飲み込みやすい食品の紹介

4: 不安や恐れへの相談

5: 移乗介助用リフターの導入

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する