第51回午後第15問の類似問題

第36回午前:第68問

心筋梗塞の回復期で速歩(6 km/時)と入浴とが許可された。運動強度はどれか。

1: 1~2 METs

2: 2~3 METs

3: 3~4 METs

4: 4~5 METs

5: 5~6 METs

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第43問

心不全のない急性心筋梗塞患者の退院後運動指導として適切なのはどれか。

1: 1日10分程度のジョギング

2: 等尺性収縮による筋力増強

3: 心拍数を増加させない運動

4: Borg指数16レベルの運動

5: 週3日以上の有酸素運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第63問

心筋梗塞患者の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.合併症のない急性心筋梗塞の入院期間は12週程度である。イ.自宅退院時の運動耐性の目安は5 METs程度である。ウ.心拍数が120拍/分以上の場合、課題強度のステップアップはできない。エ.座位時間が5分以上可能になれば、入浴が許可される。オ.リラクセーションのための喫煙は許可される。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第1問

50歳の男性。身長170 cm、体重85 kg。II型糖尿病で合併症はない。医師からは運動療法を処方され、平地の20分間サイクリングをしている。心拍数は安静時74/分、運動後120/分、サイクリングのエネルギー消費量は0.1 kcal/kg/分である。正しいのはどれか。

1: 予測最大心拍数は190/分である。

2: 運動強度は8 METsである。

3: 運動療法1回の消費カロリーは200 kcalである。

4: BMIは29.4である。

5: 標準体重は50 kgである。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第69問

身体活動のエネルギー代謝で誤っているのはどれか。

1: 20分以上の有酸素運動では脂質より糖質が利用される。

2: 筋収縮エネルギーとしてATPが利用される。

3: 無酸素性閾値は心肺負荷試験で算出できる。

4: 最大酸素摂取量は運動持久力を反映する。

5: グリコーゲンの解糖により乳酸を生じる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、身体活動のエネルギー代謝に関する知識を問うています。正しい選択肢は1で、20分以上の有酸素運動では糖質より脂質が利用されるというのが誤りです。

- 選択肢1は誤りです。実際には、20分以上の有酸素運動では糖質よりも脂質が主に利用されます。運動の強度が低い場合や運動時間が長い場合、脂質がエネルギー源として利用される割合が高くなります。

- 選択肢2は正しいです。筋収縮エネルギーとしてATP(アデノシン三リン酸)が利用されます。筋収縮時には、ATP分解酵素がATPをADP(アデノシン二リン酸)に分解し、放出されるエネルギーがアクチンとミオシンの滑走を起こし、筋を収縮させます。

- 選択肢3は正しいです。無酸素性閾値は心肺負荷試験で算出できます。無酸素性閾値とは、運動強度が上がるにつれて乳酸が急激に増加する点を指し、これを測定することで運動強度の適切な調整が可能になります。

- 選択肢4は正しいです。最大酸素摂取量(VO2max)は運動持久力を反映する指標です。シャトルランや6分間歩行などの試験で測定され、個人の運動能力や心肺機能を評価するのに用いられます。

- 選択肢5は正しいです。グリコーゲンの解糖により乳酸が生じます。骨格筋のグリコーゲンは筋の収縮に使われ、酸素が不十分な場合、グルコースは解糖系のみで分解され、ピルビン酸あるいは乳酸が生じます。これが無酸素性代謝の一部です。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第7問

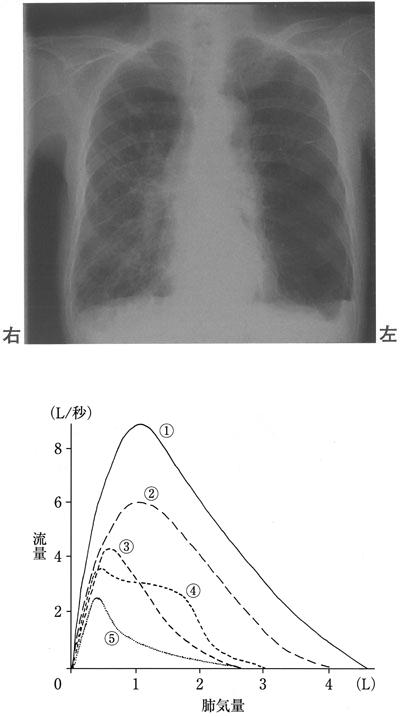

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

70歳の男性。身長170 cm、体重60 kg。陳旧性心筋梗塞による慢性心不全、NYHA(New York Heart Association,1964)のclass II。医師の指示によって在宅での心臓リハビリテーションを行っている。自宅での生活指導で正しいのはどれか。

1: できるだけ水分摂取を行う。

2: 体重増加は栄養改善の良い指標である。

3: ボルグ指数で15程度の運動を勧める。

4: 安静時に息切れがある日は運動を休む。

5: 安静時間を長くしてエネルギー消費量を減らす。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第48問

運動処方で誤っているのはどれか。

1: 等張性運動は等尺性運動よりも収縮期血圧の上昇が少ない。

2: 代謝当量(METs)は安静臥位での酸素摂取量を基準にしている。

3: Hugh-Jones分類のII度では階段を上ると息切れが起こる。

4: 最大運動負荷試験では運動終点(エンドポイント)まで負荷を加える。

5: 嫌気性代謝閾値(AT)は最大酸素摂取量の約60%である。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第48問

運動処方に関して誤っているのはどれか。

1: 等張性運動は等尺性運動より血圧上昇が少ない。

2: 代謝当量(METs)は安静時座位での酸素摂取量を基準にしている。

3: ヒュージョーンズ分類のII度では階段で息切れが起こる。

4: 運動負荷試験では「少しきつい」レベルの運動から始める。

5: 嫌気性代謝閾値(AT)は最大酸素摂取量の約60%である。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第20問

60歳の女性。身長160 cm、体重70 kg、安静時心拍数70/分。安静時血圧140/80 mmHg。現在、運動療法として、朝と夕方に散歩(3 METs)を各々45分行っている。下記の指標を求める計算方法で誤っているのはどれか。

1: BMI:70/(1.6)2

2: 標準体重(kg):(1.6)2×22

3: 予測最大心拍数(/分):220-60

4: 平均血圧(mmHg):(140-80)/2+80

5: 散歩による消費エネルギー(kcal):1.05×3×1.5×70

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第99問

嫌気性代謝閾値(AT)について誤っているのはどれか。

1: 運動強度を漸増したときに酸素摂取量が急激に上昇する点をいう。

2: 最大酸素摂取量の約60%に相当する。

3: トレーニングによって変化する。

4: 赤筋(SO線維)の多い人はATが高い。

5: 血中乳酸濃度の急激な下降がみられる。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

60歳の男性。合併症のない急性心筋梗塞。厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究」班(平成8年度)に基づいた心筋梗塞の急性期リハビリテーションプログラムが終了し、退院時指導を行っている。安静時心拍数が70/分であった場合のKarvonenの方法による運動時の目標心拍数はどれか。ただし、予測最大心拍数は220-年齢とし、係数は0.5とする。

1: 100

2: 105

3: 110

4: 115

5: 120

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する