第50回午後第39問の類似問題

第46回午後:第4問

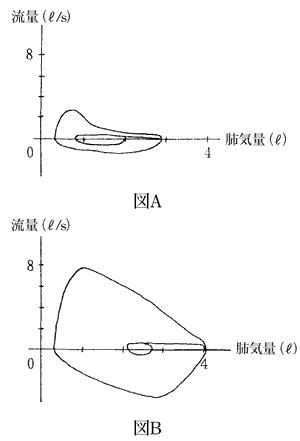

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性を増大する。

2: 口すぼめ呼吸を指導する。

3: 呼気時間を短縮する。

4: 呼気筋を強化する。

5: 腹筋を強化する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第93問

呼吸訓練について誤っているのはどれか。

1: 呼吸パターンの是正を目的とする。

2: 頭低位によって吸気が容易になる。

3: 訓練前に介助呼吸を行う。

4: 呼気に際して口すぼめ呼吸を行う。

5: 最大換気呼吸は呼吸筋持久力を高める。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第64問

健常者の安静時呼吸について正しいのはどれか。

1: 呼吸数は25 /分程度である。

2: 呼気時の気道内圧は陽圧である。

3: 呼気時の胸腔内圧は陽圧である。

4: 呼気時に外肋間筋の収縮がみられる。

5: 呼気時に胸鎖乳突筋の収縮がみられる。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第65問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.ハフィング(huffing)は咳の前に声門を開いて行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第66問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 症状の悪化防止に禁煙が有効である。

2: 下肢より上肢の運動の方が運動耐容能を高めやすい。

3: 嫌気性代謝閾値(AT)レベルでの運動を行なう。

4: 呼気時の気道虚脱の防止に口すぼめ呼吸を指導する。

5: 息切れが強いときの安楽姿勢を指導する。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第45問

頸髄損傷の呼吸障害で正しいのはどれか。

1: 肺活量は低下する。

2: 咳の強さは変わらない。

3: 予備吸気量は増加する。

4: 予備呼気量は変わらない。

5: 閉塞性換気障害が生じやすい。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第73問

肺機能検査とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: 1秒量 ―――――安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量

2: 残気量―――――安静呼気位に肺内に残存した肺気量

3: 肺活量―――――最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量

4: 拘束性換気障害―%肺活量90%未満

5: 閉塞性換気障害―1秒率80%未満

- 答え:3

- 解説:肺機能検査は、肺の働きを評価するための検査であり、様々な指標が存在します。この問題では、それぞれの指標とその説明が正しい組み合わせを選ぶことが求められています。

- 1秒量は、努力肺活量測定の過程で、1秒間にどれだけ吐き出せたかを示す指標です。しかし、この選択肢では「安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量」と説明されているため、正しくありません。

- 残気量は、最大限に呼息を行っても肺内に残る空気量を示す指標です。この選択肢では「安静呼気位に肺内に残存した肺気量」と説明されており、正しくありません。

- 肺活量は、最大吸気に引き続いて、最大呼気により呼出される空気量を示す指標です。この選択肢では「最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量」と説明されており、正しい組み合わせです。

- 拘束性換気障害は、肺活量が正常よりも低下している状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「%肺活量90%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は%肺活量が80%未満です。

- 閉塞性換気障害は、気道が狭窄しているために呼気がスムーズに行えない状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「1秒率80%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は1秒率が70%未満です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第26問

健常人の呼吸量で誤っているのはどれか。

1: 1回換気量は約500 mlである。

2: 機能的残気量とは努力呼息後に肺内にある肺気量をいう。

3: 成人男子の肺活量は3,500~4,000 mlである。

4: 1秒率の基準値は70%以上である。

5: 予備吸気量とは安静吸息後の努力吸気量である。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第53問

頸髄損傷患者の肺理学療法の目的で誤っているのはどれか。

1: 排痰の促進

2: 微小気管支の開存

3: 胸郭可動性の確保

4: 1回換気量の増大

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第87問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.痰の粘性が低ければハフィング(huffing)が排痰に有効である。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第27問

誤っているのはどれか。

1: 残気量= 全肺気量 - 肺活量

2: 肺活量= 予備呼気量 + 最大吸気量

3: 予備吸気量= 最大吸気量 - 1回換気量

4: 予備呼気量= 全肺気量 - 最大吸気量

5: 機能的残気量= 予備呼気量 + 残気量

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第33問

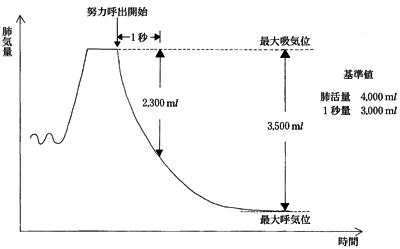

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の呼吸理学療法の目的はどれか。

1: 胸式呼吸による肺活量の改善

2: 有酸素運動による残気量の減少

3: 部分呼吸法による努力性肺活量の増加

4: 口すぼめ呼吸による機能的残気量の減少

5: 胸郭柔軟性運動による拘束性換気障害の改善

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第42問

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

1: %肺活量 = 肺活量 ÷ 全肺気量

2: 肺活量 = 予備吸気量 + 予備呼気量

3: 1秒率 = 予測値に対する1秒量の割合

4: 機能的残気量 = 残気量 + 予備吸気量

5: 最大吸気量 = 予備吸気量 + 1回換気量

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第22問

成人に対する一次救命措置で正しいのはどれか。

1: 呼吸数を測定する。

2: 人工呼吸は10回以上連続して行う。

3: 胸骨圧迫は1分間に10回の頻度で行う。

4: 人工呼吸は胸が上がる程度の空気を吹き込む。

5: 胸骨圧迫は胸が1 cm程度沈む強さで圧迫する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第79問

呼吸理学療法と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸-肺気腫

2: 体位排痰法-気管支拡張症

3: 咳嗽法-頸髄損傷

4: 舌咽呼吸-間質性肺炎

5: 腹式呼吸-小児喘息

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第63問

肺気腫患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: コンプライアンスの低下

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 全肺気量の増大

5: 残気量の増大

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第29問

呼吸生理について誤っているのはどれか。

1: 呼吸中枢は、吸息中枢と呼息中枢とに分かれている。

2: 血中CO2分圧増加は呼吸を促進させる。

3: 嚥下反射が起こっているときは呼吸が一時止まる。

4: O2の運搬はヘモグロビンが行う。

5: 過換気ではCO2の呼出が多くなり、呼吸性アシドーシスを呈する。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第45問

呼吸機能が低下してきた筋萎縮性側索硬化症患者に対する呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸の指導

2: 胸郭のストレッチ

3: 呼気時の胸郭圧迫

4: 腹式呼吸の指導

5: 有酸素運動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第51問

肺気腫について正しいのはどれか。

1: 拘束性換気障害を生じる。

2: 吸気時に気道が虚脱する。

3: 肺胞壁が肥厚する。

4: 肺胞壁内毛細血管が増加する。

5: 肺が過膨張する。

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第16問

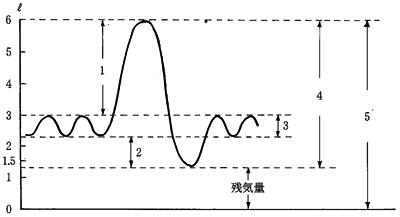

図はスパイロメータで計測した呼吸量である。誤っているのはどれか。

1: 予備吸気量

2: 機能的残気量

3: 1回換気量

4: 肺活量

5: 総肺気量

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する