答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第50回 午前 第27問

20件の類似問題

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。 ...

広告

23

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1

呼吸訓練

2

上肢のROM訓練

3

上肢の抵抗運動訓練

4

立位バランス訓練

5

短下肢装具での歩行訓練

45

第47回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

呼吸機能が低下してきた筋萎縮性側索硬化症患者に対する呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1

口すぼめ呼吸の指導

2

胸郭のストレッチ

3

呼気時の胸郭圧迫

4

腹式呼吸の指導

5

有酸素運動

11

第49回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1

座位時は足を挙上しておく。

2

移動時に車椅子を利用する。

3

立ち上がり運動を繰り返す。

4

前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5

右側プラスチック短下肢装具を装着する。

15

第56回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

32歳の男性。筋強直性ジストロフィー。手指を強く握ると筋強直のために開くのに時間がかかる。側頭部と頬部の筋萎縮と閉口障害を認める。筋力はMMTで頸部2、肩関節周囲2、肘関節周囲2、手指3、股関節周囲2、膝関節周囲2、足関節周囲1で、立位になればかろうじて短距離歩行可能である。労作時に動悸や呼吸苦の自覚はなく、SpO2の低下を認めない。正しいのはどれか。

1

ROM運動は筋強直に抵抗して行う。

2

食事は咀嚼回数を減らす形態にする。

3

等尺性収縮による筋力増強は行わない。

4

アンビューバックを活用した呼吸練習を行う。

5

下肢装着型の補助ロボット導入は有効でない。

77

第38回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1

罹患筋の抵抗運動

2

呼吸・排痰訓練

3

嚥下指導

4

コミュニケーション手段の獲得

5

精神心理的サポート

広告

15

第51回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1

車椅子操作の練習

2

下肢の漸増抵抗運動

3

両松葉杖での歩行練習

4

感覚再教育によるバランス練習

5

プラスチックAFOを装着した歩行練習

29

第46回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

筋萎縮性側索硬化症患者の球症状に対するプログラムとして適切でないのはどれか。

1

呼吸訓練

2

食物形態の指導

3

舌筋の抵抗運動

4

食事姿勢の指導

5

コミュニケーション手段の獲得

47

第48回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1

呼吸筋増強訓練

2

舌咽呼吸の指導

3

端座位保持訓練

4

腹筋の筋力増強訓練

5

頸部筋リラクセーション

90

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

筋萎縮性側索硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1

フレンケル体操

2

起居動作の練習

3

杖や自助具の使用

4

変形・拘縮の予防

5

胸郭可動域訓練

74

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2

視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3

痙縮に対して温熱療法を行う。

4

筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5

運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

広告

68

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1

起居動作の維持

2

呼吸能力の維持

3

自己導尿の確立

4

関節拘縮の予防

5

移動手段の確保

25

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

14歳の男子。デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ7(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による)。座位保持可能。理学療法として適切でないのはどれか。

1

座位保持装置の製作

2

体幹のストレッチング

3

横隔膜強化の呼吸訓練

4

四つ這いでの床上移動訓練

5

キーボードを利用した手指機能訓練

66

第41回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

神経・筋変性疾患のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1

Guillain–Barré 症候群では訓練中の不整脈に注意する。

2

Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

3

脊髄小脳変性症では早期から補助具を導入する。

4

筋萎縮性側索硬化症の車椅子利用者では褥瘡の発生に注意する。

5

筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

25

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

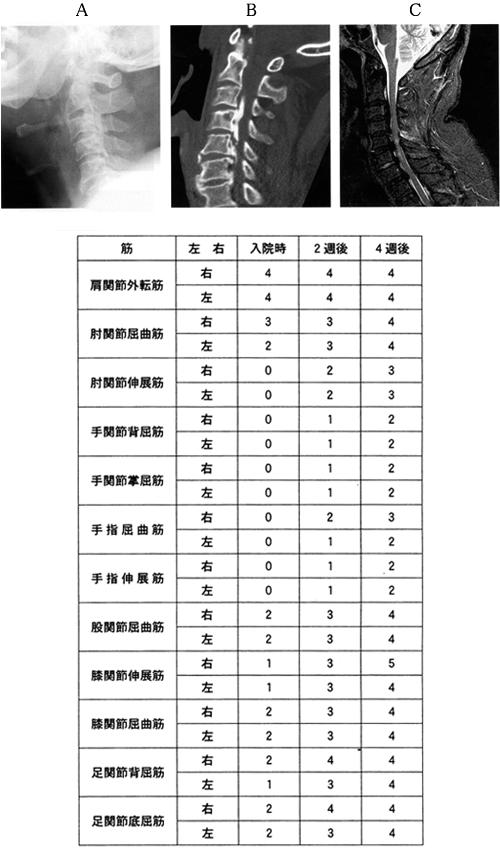

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1

車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2

痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3

手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4

両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5

食事動作にはBFOの利用を検討する。

24

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

広告

11

第46回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1

筋のストレッチングを行う。

2

早期に歩行補助具を作製する。

3

痙縮に対して温熱療法を行う。

4

運動失調に対して重錘を負荷する。

5

筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

45

第53回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

1

座位保持練習

2

体幹装具の使用

3

徒手での咳嗽介助

4

下肢の漸増抵抗運動

5

椅子からの立ち上がり練習

64

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳血管障害による片麻痺患者の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

下肢装具は立ち上がりが自立してから用いる。

2

歩行時の膝折れに膝軽度屈曲位で体重負荷を行う。

3

座位バランスが完成してから立位訓練を開始する。

4

痙縮筋の緊張抑制の目的で持続伸張法を行う。

5

麻痺筋に対しては筋力増強訓練を行わない。

12

第45回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

56歳の女性。10年前に多発性硬化症と診断され、3回の入院歴がある。1年前からベッド上で生活している。1週前から、飲み込みの悪さ、左下肢の脱力感およびしびれの増強を感じるようになった。夕方になると軽度の発熱がある。2週に1度の在宅理学療法で訪問した際に優先すべき対応はどれか。

1

全身の保温を促す。

2

腹式呼吸の指導を行う。

3

下肢の筋力増強訓練を行う。

4

直接嚥下訓練を家族に指導する。

5

現状を把握し主治医に連絡する。

71

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

10歳のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に行う理学療法で誤っているのはどれか。

1

在宅呼吸訓練の指導

2

腸脛靱帯の持続的伸張運動

3

長下肢装具による歩行訓練

4

下肢筋への機能的電気刺激

5

自動運動による筋力低下の予防

広告