第44回午前第42問の類似問題

第46回午後:第17問

頸髄損傷者がとる動作で肘伸展筋力を必要とするのはどれか。

1: 起き上がり

2: 弾性回内装具での駆動

3: 身体の後方移動

4: 身体の前方移動

5: ベッドへの移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第91問

絞扼性神経障害と症状・検査の組合せで正しいのはどれか。

1: 斜角筋症候群 ― Wrightテスト

2: 肘部管症候群 ― Spurlingテスト

3: 前骨間神経麻痺 ― Froment徴候

4: 後骨間神経麻痺 ― Finkelsteinテスト

5: 手根管症候群 ― Phalenテスト

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第41問

関節可動域が制限を受けないのはどれか。

1: 手関節掌屈位での手指屈曲

2: 股関節伸展位での膝関節屈曲

3: 膝関節伸展位での股関節屈曲

4: 膝関節屈曲位での足関節背屈

5: 足関節底屈位での足指屈曲

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第12問

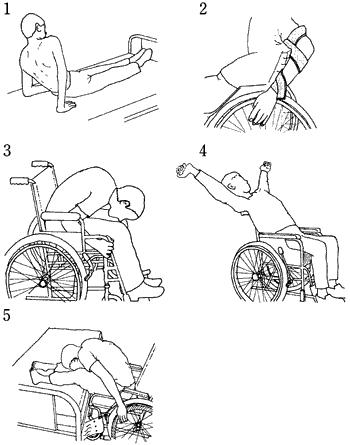

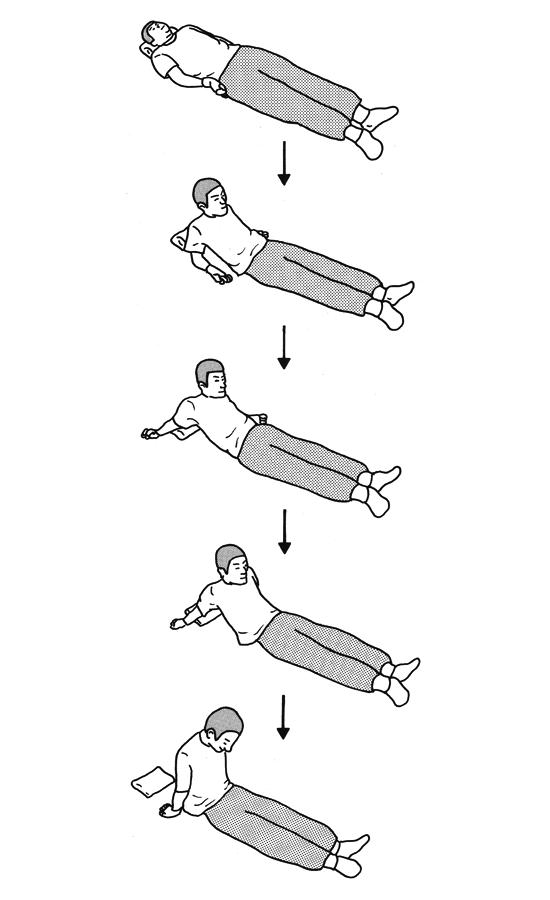

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。この患者において機能していると推測される筋はどれか。

1: 円回内筋

2: 深指屈筋

3: 上腕三頭筋

4: 長母指伸筋

5: 尺側手根伸筋

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第1問

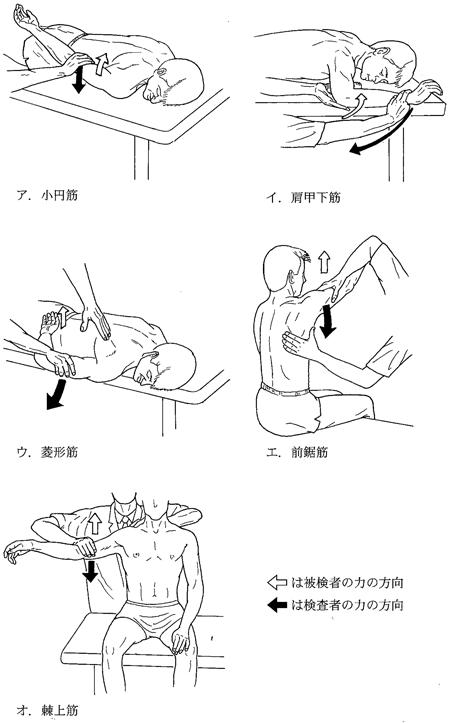

ダニエルスらの徒手筋力テスト(筋力5:Normal)で誤っているのはどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第73問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、足の外科学会基準による)の運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 股屈曲 ── 下腿中央線

2: 股内旋 ── 大腿骨

3: 股外転 ── 大腿中央線

4: 膝屈曲 ── 脛 骨

5: 足底屈 ── 第1中足骨

- 答え:3

- 解説:関節可動域測定法では、運動方向と移動軸の組み合わせが重要である。2022年4月に改正された基準によると、正しい組み合わせは股外転と大腿中央線である。

- 股屈曲の移動軸は大腿骨であり、下腿中央線ではない。下腿中央線の運動方向は股関節外旋、内旋である。

- 股内旋の移動軸は下腿中央線であり、大腿骨ではない。大腿骨の運動方向は股関節屈曲、伸展である。

- 股外転の移動軸は大腿中央線であり、正しい組み合わせである。

- 膝屈曲の移動軸は腓骨であり、脛骨ではない。脛骨の運動方向は存在しない。

- 足底屈の移動軸は足底面であり、第1中足骨ではない。第1中足骨は第1趾(母趾)の屈曲・伸展の基本軸である。2022年4月の改訂前は第5中足骨が移動軸であったが、改訂後は足底面となった。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第70問

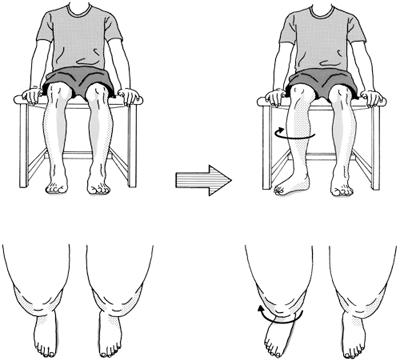

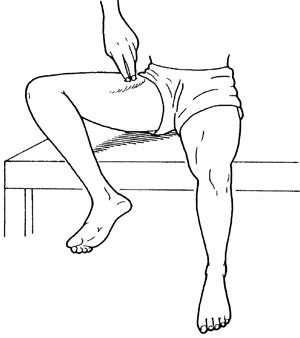

右下肢の運動の様子を図に示す。関与する主な筋はどれか。

1: 膝窩筋

2: 大腿二頭筋

3: 薄 筋

4: 半腱様筋

5: 縫工筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第83問

誤っている組合せはどれか。

1: 熱傷-瘢痕拘縮

2: 手掌腱膜-デュプイトラン拘縮

3: 筋阻血-筋性斜頸

4: 関節リウマチ-骨性強直

5: 五十肩-関節包癒着

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第33問

図は座位での股関節の複合運動である。触診している筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 大腿筋膜張筋

3: 大腿直筋

4: 長内転筋

5: 縫工筋

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第42問

筋短縮を評価する関節角度の測定における筋と測定方法との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 指伸筋 - 手関節掌屈位での第III指PIP関節屈曲角度

2: 深指屈筋 - 手関節掌屈位での第II指PIP関節伸展角度

3: ハムストリングス - 膝関節屈曲位での股関節屈曲角度

4: 大腿直筋 - 股関節伸展位での膝関節屈曲角度

5: 腓腹筋 - 膝関節屈曲位での足関節背屈角度

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第7問

二関節筋はどれか。2つ選べ。

1: 薄筋

2: 恥骨筋

3: 大内転筋

4: 大腿直筋

5: 膝窩筋

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第89問

末梢神経とその損傷による症状との組合せで誤っているのはどれか。

1: 長胸神経 − 翼状肩甲

2: 後骨間神経 − 手指MP関節伸展の筋力低下

3: 大腿神経 − 股関節伸展の筋力低下

4: 総腓骨神経 − 下垂足

5: 閉鎖神経 − 股関節内転筋筋力低下

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第27問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)において、基本軸または移動軸が橈骨であるのはどれか。2つ選べ。

1: 肩外旋

2: 肩屈曲

3: 肘伸展

4: 手背屈

5: 前腕回内

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第34問

Zancolliの頸髄損傷分類と機能している筋との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C5A - 上腕筋

2: C6B1 - 上腕三頭筋

3: C6B2 - 深指屈筋

4: C6B3 - 長母指伸筋

5: C7B - 指伸筋

- 答え:1 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

筋疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 皮膚筋炎 — 叩打ミオトニア

2: 筋強直性ジストロフィー — 有痛性強直性けいれん

3: 肢帯型筋ジストロフィー — 動揺性歩行

4: Becker型筋ジストロフィー — floppy infant

5: Duchenne型筋ジストロフィー — 翼状肩甲

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で、立位または座位で頭上から投影して測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯伸展

2: 肩伸展(後方挙上)

3: 肩水平屈曲

4: 肘屈曲

5: 前腕回内

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第26問

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 早期から筋萎縮がみられる。

2: 肩甲上腕リズムは正常に保たれる。

3: 滑車訓練は三角筋の筋力強化を目的とする。

4: 結髪に比べて結帯動作の方が制限されやすい。

5: Codman体操は慣性モーメントを利用して行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第73問

末梢神経損傷による運動障害で誤っている組合せはどれか。

1: 副神経-肩甲骨の挙上

2: 腋窩神経-肩関節の外転

3: 橈骨神経-母指の対立

4: 閉鎖神経-股関節の内転

5: 総腓骨神経-足関節の背屈

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で参考可動域角度が10°とされているのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩甲帯引き下げ

3: 股伸展

4: 足部外転

5: 足部外がえし

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する