第44回午前第13問の類似問題

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第11問

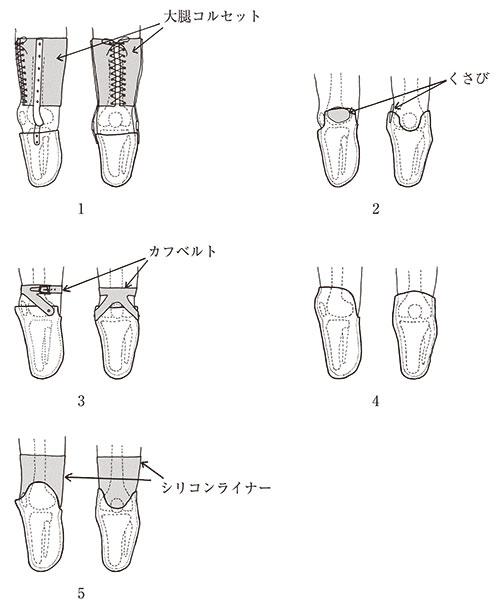

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。最適なソケットはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

患者の股関節部エックス線写真を示す。大腿骨および下腿骨に骨折はなく、膝関節の変形や可動域制限はない。右大腿長44.0 cm、両側の下腿長35.5 cm、右下肢の棘果長83.0 cmであった。左下肢の肢長検査で正しいのはどれか。

1: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

2: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 78.5 cm

3: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

4: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

5: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第20問

35歳の女性。右上腕切断・標準断端。受傷後2か月経過。仮義手による肘継手操作訓練中、ロックがかかり難い現象がみられた。原因を解明するための評価項目で適切でないのはどれか。 ア.ロック、アンロック操作時の肩の運動イ.ソケットの適合ウ.肘コントロールケーブルの走行エ.ベースプレートの取りつけ位置オ.操作効率

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第8問

72歳の女性。転倒し、左手をついた。左手関節部に疼痛と腫脹が生じ、近くの病院を受診し徒手整復後ギプス固定を受けた。骨癒合後の画像示す。手関節尺屈により尺骨頭部の疼痛とクリック音がする。手指の機能障害はない。生じている合併症で考えられるのはどれか。

1: 反射性交感神経性ジストロフィー

2: 尺骨突き上げ症候群

3: 長母指伸筋腱断裂

4: 正中神経損傷

5: 月状骨脱臼

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

75歳の男性。糖尿病により右下腿切断。義足歩行練習時に右膝の膝折れを起こしそうな不安定感を訴えた。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 初期屈曲角が過大である。

2: 初期内転角が不足している。

3: 右股関節の屈曲可動域制限がある。

4: 右膝関節の伸展筋力が低下している。

5: ソケットが足部に対し後方に位置しすぎている。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第51問

頸椎症性脊髄症で前方固定術後の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から平行棒内立位訓練を開始する。

2: 頸椎固定装具はマット上訓練では使用しない。

3: 歩行訓練の前に四つ這い訓練を行う。

4: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

5: 頸部筋の短縮に対して伸展方向のストレッチを行う。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

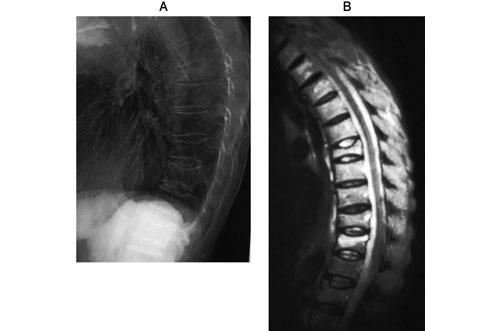

第52回午前:第9問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(A)とMRI(B)を示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

30歳の男性。スキーで転倒して受傷した。エックス線写真を示す。肩脱臼整復後に肩関節内転・内旋位で固定されたが、上腕の外側上部に感覚鈍麻を訴えた。合併症の神経麻痺はどれか。

1: 腋窩神経

2: 肩甲上神経

3: 肩甲下神経

4: 尺骨神経

5: 正中神経

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第16問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。

1: 外側側副靱帯

2: 後十字靱帯

3: 前十字靱帯

4: 腸脛靱帯

5: 内側側副靱帯

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

75歳の男性。転倒した後の股関節エックス線写真正面像を示す。骨折部位はどれか。

1: 臼蓋部

2: 大腿骨頸部

3: 大腿骨転子部

4: 大腿骨転子下

5: 大腿骨顆部

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

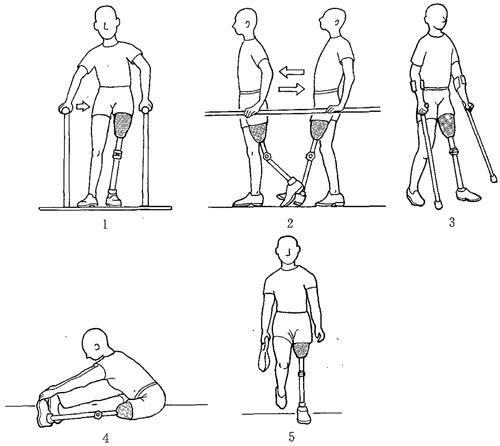

第42回午前:第39問

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

2: 全指の自動的関節可動域訓練を行う。

3: 浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4: 手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5: 片手動作を指導する。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第14問

65歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。歩行は自立しているが、痙縮が強く内反尖足と反張膝を示す。理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.ハムストリングスの持続的伸張イ.大腿四頭筋の筋力増強ウ.膝関節軽度屈曲位での体重支持エ.下腿三頭筋の持続的伸張オ.足関節背屈筋群のタッピング

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

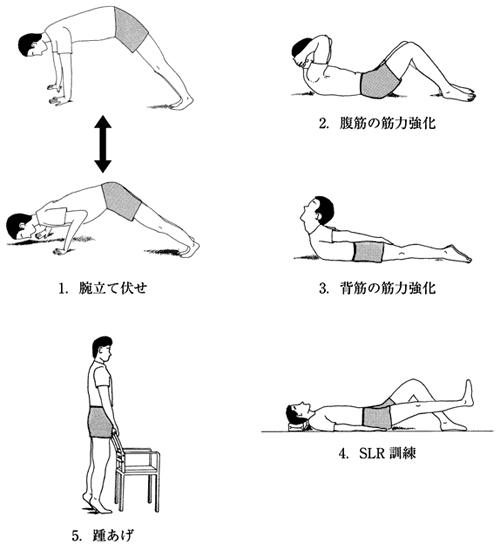

第47回午前:第6問

48歳の男性。高校時代に野球を始め、現在も週1回程度続けている。最近腰痛が悪化したため病院を受診したところ、第5腰椎分離症と診断された。3週間の自宅安静によって腰痛は軽快した。この時点で行うべき理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第6問

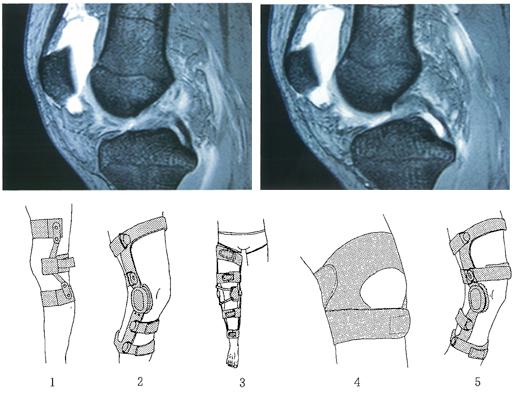

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。2週後に歩行可能となったが、膝関節に不安定感がある。適応となる装具はどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第42問

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術(後方アプローチ)後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

1: 背臥位における膝伸展位での股関節外転運動

2: 腹臥位における他動的な股関節伸展運動

3: 座位における重錘を用いた大腿四頭筋の筋力増強

4: 低い椅子から股関節内旋位での立ち上がり練習

5: 歩行器を用いた屋外歩行練習

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する