第39回午前第14問の類似問題

第35回午前:第5問

57歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。分回し歩行で歩行時に内反尖足と反張膝とがみられる。足関節は他動的に背屈すると、かろうじて0゚まで矯正可能である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 患側膝軽度屈曲位での体重支持訓練

2: 前脛骨筋のバイオフィードバック療法

3: 下腿三頭筋のストレッチング

4: ハムストリングスの促通

5: 下肢の伸展・内転・外旋PNFパターンの使用

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

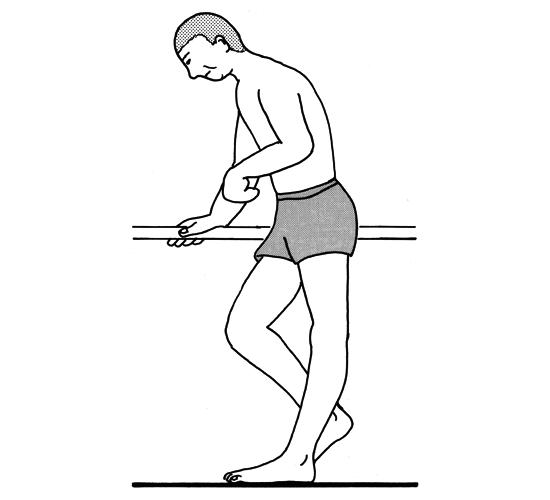

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第2問

50歳の男性。脳卒中発症後3か月経過した片麻痺。ブルンストローム法ステージは下肢III。中等度痙縮のため足部内反尖足を呈する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 長・短腓骨筋の筋再教育

2: 後脛骨筋の徒手的伸張法

3: 後脛骨筋の筋力増強訓練

4: 下腿三頭筋の持続伸張法

5: 下腿三頭筋への寒冷療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

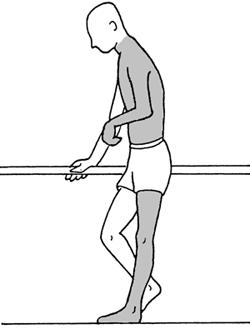

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

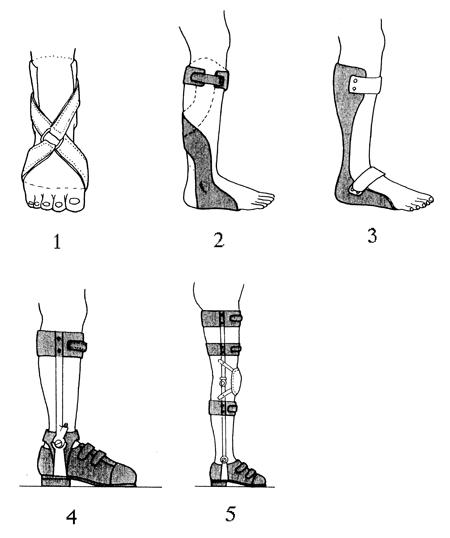

第36回午前:第27問

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。この患者で促通すべき筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 広背筋

3: 大菱形筋

4: 上腕二頭筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

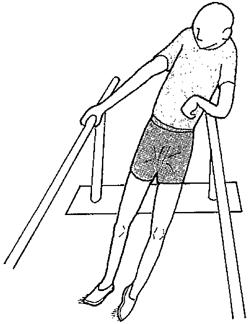

第38回午前:第11問

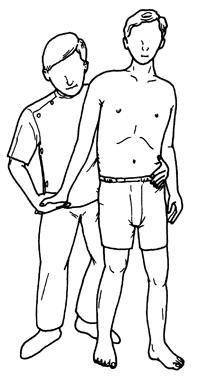

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第17問

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1: 赤外線療法

2: ホットパック

3: 電気刺激療法

4: アキレス腱延長術

5: 経頭蓋磁気刺激法

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

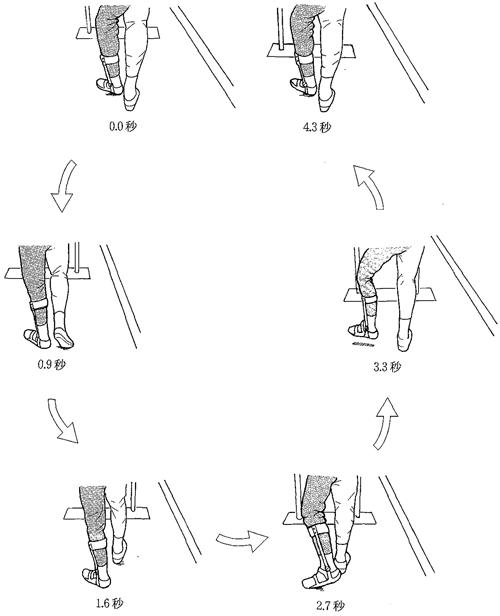

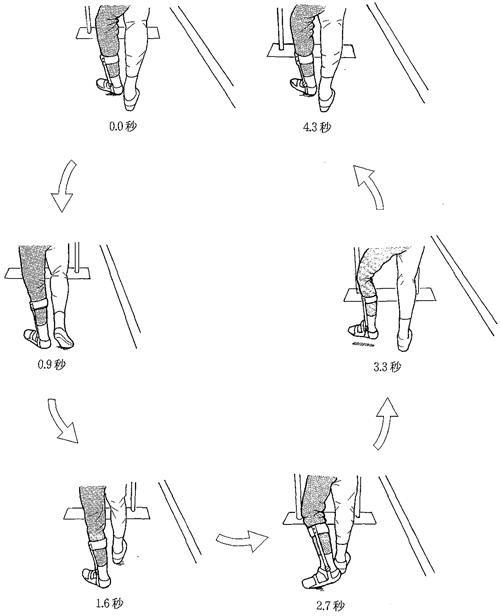

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

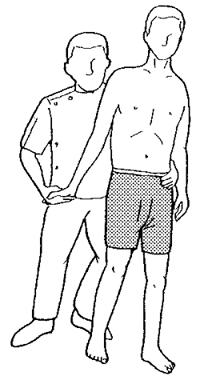

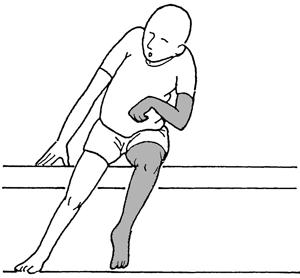

第40回午前:第18問

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第15問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第15問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第64問

脳血管障害による片麻痺患者の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢装具は立ち上がりが自立してから用いる。

2: 歩行時の膝折れに膝軽度屈曲位で体重負荷を行う。

3: 座位バランスが完成してから立位訓練を開始する。

4: 痙縮筋の緊張抑制の目的で持続伸張法を行う。

5: 麻痺筋に対しては筋力増強訓練を行わない。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

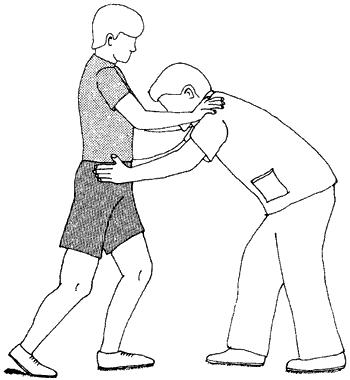

第46回午後:第11問

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

78歳の女性。脳梗塞の右片麻痺。発症後3か月経過。右上肢のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ。感覚障害はない。徐々に上肢の関節拘縮が進んできた。患者の車椅子座位の写真を示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 手関節屈筋にTENSを行う。

2: 速い他動運動で筋の伸張を行う。

3: 肘屈曲型アームスリングを装着する。

4: 上腕二頭筋に温熱を加えて伸張する。

5: 手関節伸展用の動的スプリントを装着する。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する