答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

大分類

脳血管障害

20問表示中

広告

27

第46回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1

体温上昇を伴う。

2

脳卒中発症直後から生じる。

3

重度の片麻痺で多くみられる。

4

患側手背に限局した疼痛を認める。

5

早期には上肢全体に高度な浮腫を認める。

9

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

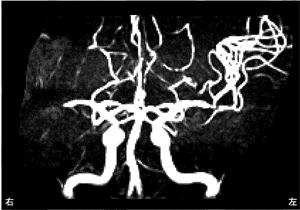

60歳の男性。来院時のMRAを示す。このMRAで病的所見を呈するのはどれか。

1

内頸動脈

2

前大脳動脈

3

前交通動脈

4

中大脳動脈

5

脳底動脈

10

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

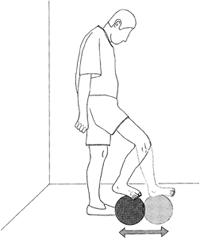

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1

立位バランス改善

2

腹筋・背筋の協調運動

3

麻痺側下肢の支持性向上

4

麻痺側下肢の屈筋強化

5

非麻痺側下肢の伸筋強化

11

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

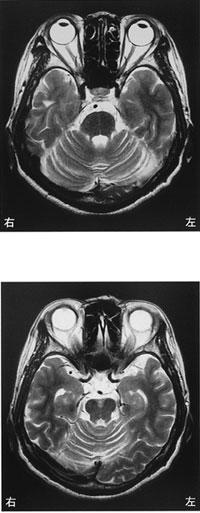

70歳の女性。ADLは一部介助でサークル型歩行器を用いて50 mの移動ができる。頭部MRIを示す。歩容としてみられるのはどれか。

1

はさみ足歩行

2

分回し歩行

3

中殿筋歩行

4

失調性歩行

5

鶏歩

18

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

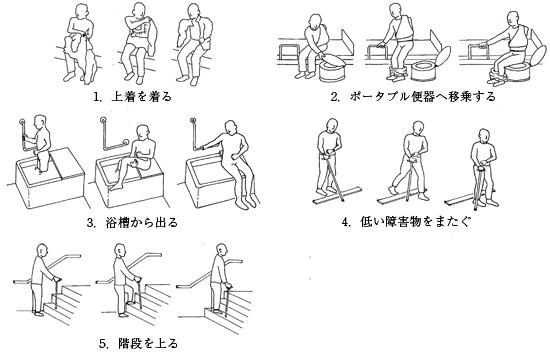

左片麻痺者のADL指導で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

19

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1

便器の蓋を開ける。

2

便座に座る。

3

清拭をする。

4

便座から立ち上がる。

5

ズボンを上げる。

30

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1

理学療法士は左側に位置する。

2

左側身体へ触覚刺激を高める。

3

左側への体軸内回旋を加える。

4

鏡による視覚刺激を利用する。

5

右方から左方へ注意を移動させる。

31

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1

立脚相の足内側接地

2

立脚相の膝関節外側動揺

3

遊脚相の内反尖足

4

遊脚相の膝関節過伸展

5

遊脚相の股関節外転外旋

9

第45回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

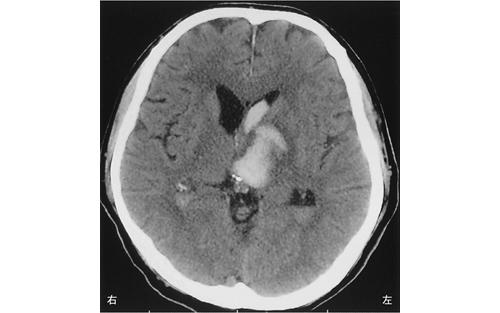

70歳の男性。頭部CTを示す。この患者の慢性期の症状で最も重度なのはどれか。

1

着衣失行

2

感覚障害

3

運動麻痺

4

不随意運動

5

半側空間無視

10

第45回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1

入院後3日間はベッド上安静とする。

2

嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3

両下肢筋力増強訓練が必要である。

4

歩行訓練は7日目から開始する。

5

持久性トレーニングは14日目から開始する。

広告

29

第45回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1

健側上肢を拘束する。

2

慢性期例は適応とならない。

3

理学療法士の近位監視下で行う。

4

他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5

患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

32

第45回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

注視麻痺をきたす疾患はどれか。2つ選べ。

1

中脳出血

2

小脳半球梗塞

3

慢性硬膜下血腫

4

進行性核上性麻痺

5

筋萎縮性側索硬化症

16

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

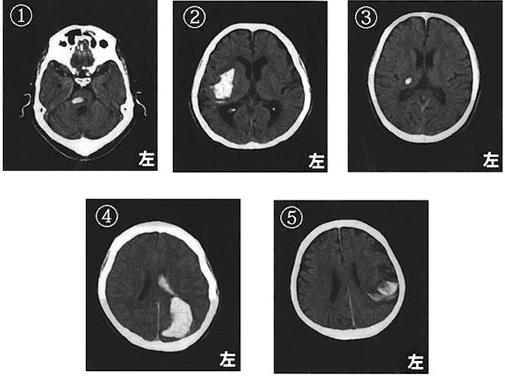

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

17

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1

頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2

左上肢を意識させる。

3

左下肢をナイトブレースで固定する。

4

左下肢への荷重を促す。

5

電動車椅子操作の訓練を行う。

18

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。考えられるのはどれか。

1

脳塞栓

2

髄膜腫

3

脳内出血

4

硬膜下血腫

5

くも膜下出血

広告

19

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

体位変換

2

座位訓練

3

移乗訓練

4

腹筋強化

5

関節可動域訓練

20

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。

1

立位での二重課題

2

交互型歩行器での歩行運動

3

麻痺側下肢に対する筋力増強

4

座位での麻痺側手指の巧緻運動

5

視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育

23

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

臥位での右上下肢のリラクセーション

2

臥位での左上肢のFrenkel体操

3

座位での左下肢筋の持続伸張

4

立位でのバランス練習

5

階段を降りる練習

59

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

左大脳半球の病変で出現しやすいのはどれか。2つ選べ。

1

左右失認

2

病態失認

3

半側無視

4

観念失行

5

着衣失行

60

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の肩の理学療法で正しいのはどれか。

1

肩関節伸展運動は避ける。

2

亜脱臼があるときは整復位で行う。

3

関節可動域訓練では肩甲骨を固定して行う。

4

麻痺側への寝返りでは麻痺側肩甲骨を内転位にする。

5

自己介助による上肢挙上運動では反動を用いた方法を指導する。

広告