臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

中分類

人体の構造及び機能

20問表示中

広告

83

臨床工学技士国家試験 -

第34回 午前

正答率:55%

正しいのはどれか。

a

動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。

b

血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。

c

血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。

d

大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。

e

動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は増加する。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

5

臨床工学技士国家試験 -

第34回 午後

重要度:低

正答率:81%

細胞について正しいのはどれか。

a

細胞膜は主にフィブリンで構成される。

b

ゴルジ装置は ATP 産生を担う。

c

リボゾームはタンパク合成を担う。

d

リソソームは物質を分解処理する。

e

核は DNA を含む。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

7

臨床工学技士国家試験 -

第34回 午後

重要度:低

正答率:67%

心臓の刺激伝導系と心電図について正しいのはどれか。

a

洞房結節と房室結節の間にヒス束がある。

b

プルキンエ線維は主に心室筋の収縮を担う。

c

P 波は心房筋の興奮を表す。

d

心房細動では P 波を認めない。

e

QRS 波とともに拡張期が始まる。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

広告

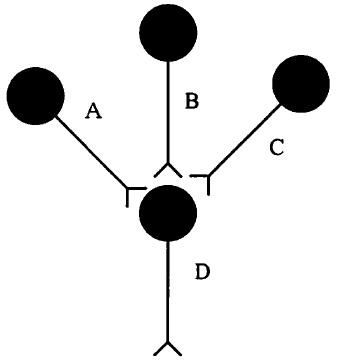

6

第二種ME技術認定試験 -

第33回 午前

ニューロンA、B、C、Dが図のようにシナプス結合しているとき、ニューロンDの活動性が亢進する条件はどれか。ただし、A、Cは抑制性ニューロン、Bは興奮性ニューロンとして機能し、信号伝達能力は比率として、A:B:C=1:1:1とする。

1

Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進

2

Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性低下

3

Aの活動性亢進、Bの活動性低下、Cの活動性亢進

4

Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進

5

Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性低下

広告