医用電気電子工学の過去問

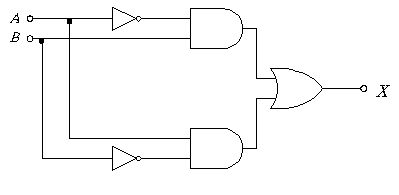

国試第22回午後:第60問

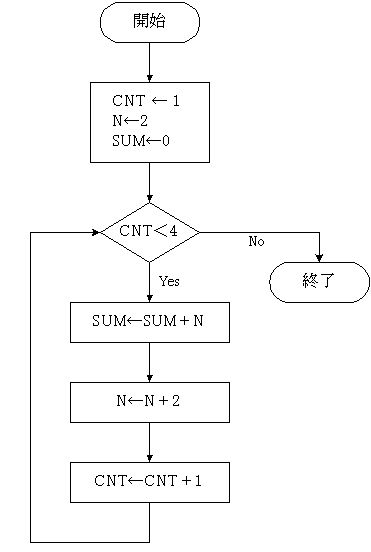

図の出力Xはどれか。

1:$\overline {A}\cdot \overline {B}+A\cdot B $

2:$\overline {A}\cdot\ B+A\cdot\ \overline {B}$

3:$\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

4:$\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

5:$\overline {A}\cdot \left( A+B\right) +B\cdot \left( \overline {A}\cdot \overline {B}\right) $

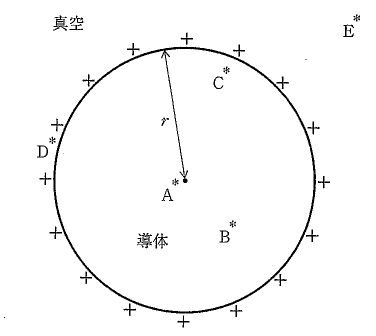

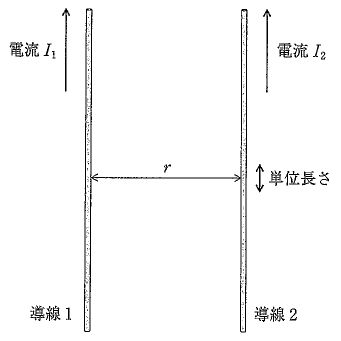

国試第32回午後:第46問

図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度をB2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。

1:磁束密度B1電流I1に反比例する。

2:電流I1と磁束密度B1との向きは逆方向となる。

3:導線1導線2の間には引力が働く。

4:力F2は導線間の距離rに比例する。

5:磁束密度B1と磁束密度B2の向きは同方向となる。