第6回国試午前65問の類似問題

国試第6回午前:第64問

生体物性について誤っているのはどれか。

1:電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことは異方性である。

2:刺激強度と反応とが比例関係にないことは非線形性である。

3:導電率や誘電率が周波数によって変化することは周波数依存性である。

4:人間の全身の骨格筋が60~150Wの熱を産生することは産熱である。

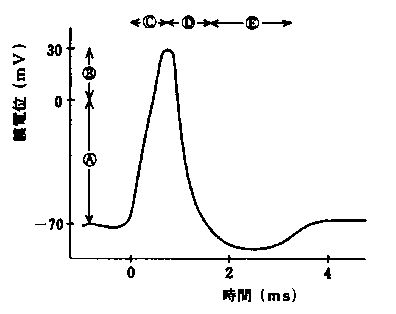

5:神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が跳躍的に変化してインパルスを発生することは細胞膜の興奮性である。

国試第4回午前:第61問

生体物性について誤っているのはどれか。

1:異方性とは、例えば電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことをいう。

2:非線形とは、例えば刺激強度と反応とが比例関係にないことをいう。

3:周波数依存性とは、例えば導電率や誘電率が周波数によって変化することをいう。

4:産熱とは、例えば人間の全身の骨格筋では60~150Wの熱を産生することをいう。

5:細胞膜の興奮性とは、例えば神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が飛躍的に変化してインパルスを発生することをいう。