第4回国試午前77問の類似問題

ME2第36回午後:第36問

心音計測について誤っているのはどれか。

1:Ⅰ音の主な成分は僧帽弁の閉鎖する時相に生じる。

2:Ⅱ音の主な成分は大動脈弁が開放する時相に生じる。

3:心電図と同時記録を行う。

4:測定時に呼吸を停止させる。

5:心音、心雑音の成分は20~800Hz程度である。

国試第22回午後:第27問

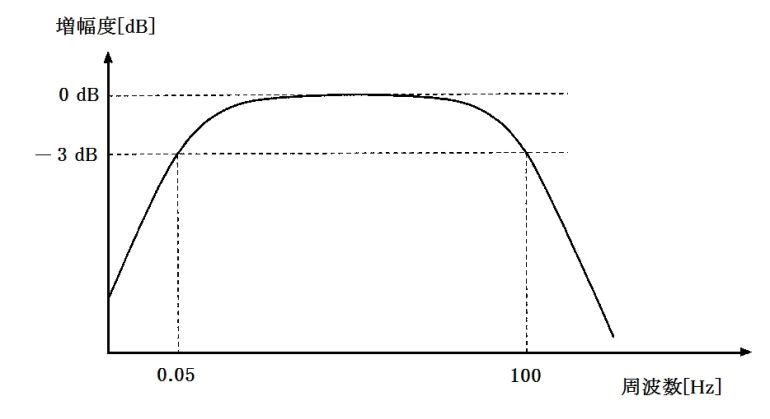

筋電計の性能について正しい組合せはどれか。

a:入力インピーダンス --------- 1MΩ以上

b:時定数 ------------------- 0.3秒以上

c:標準感度 ----------------- 10mV/div

d:総合周波数特性 ----------- 5~10000Hz(-3dB)

e:同相除去比(CMRR) --------- 60dB以上

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午前:第81問

生体発生情報の計測時の雑音について正しいのはどれか。

a:目的信号以外の生体電気は雑音とみなされる。

b:差動増幅器は同相雑音を軽減することができる。

c:商用交流雑音の除去には帯域除去フィルタが有効である。

d:脳波測定のためのシールドルームのシールドは接地してはならない。

e:周期的な信号をn回加算すれば不規則雑音を1/nにすることができる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第78問

生体情報計測での雑音対策で正しいのはどれか。

a:電源線から混入する伝導雑音を除去するためにラインフィルタが使われる。

b:B型心電計では通常、左足リード線が接地されている。

c:周期的な信号に混入する不規則雑音は信号をn回加算平均することにより1/nになる。

d:商用交流による雑音を除くために差動増幅器を用いる。

e:脳波検査では商用交流障害を除く目的でシールドルームを使うことがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e