第28回国試午前55問の類似問題

国試第11回午前:第52問

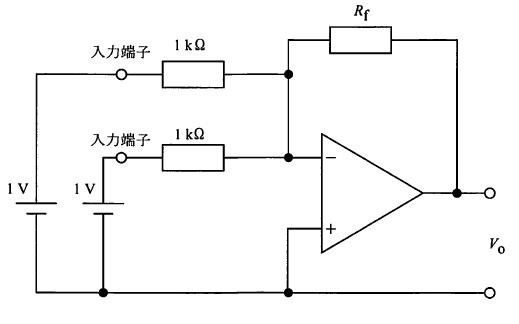

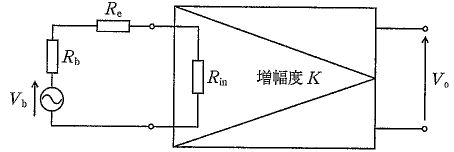

生体電気計測について正しいのはどれか。

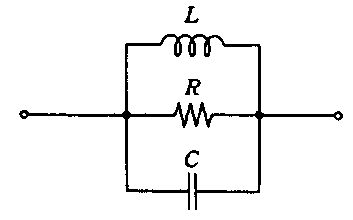

a:計測状態のインピーダンスは、電極と皮膚のインピーダンスの並列接続で構成される。

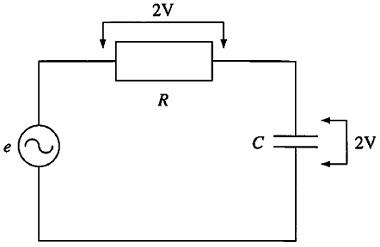

b:電極に電流が流れると電極と生体間に分極電圧が発生する。

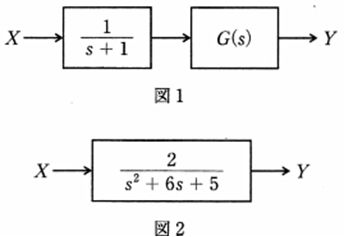

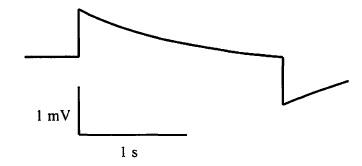

c:電圧増幅度100倍の差動増幅器の同相除去比(CMRR)が40dBのとき、同相入力信号として1mVを加えると1mVの出力が得られる。

d:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。

e:電圧増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第78問

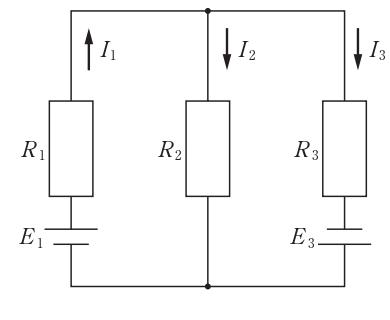

CF形機器の入力回路をフローティングにする理由はどれか。

1:基線の動揺(ドリフト)を防ぐ。

2:交流雑音を除く。

3:入力インピーダンスを高くする。

4:ミクロショックを防ぐ。

5:消費電力意を節約する。

国試第36回午後:第48問

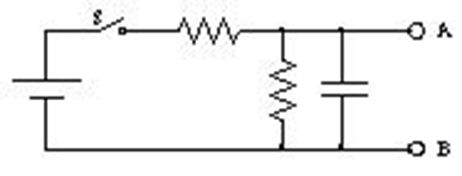

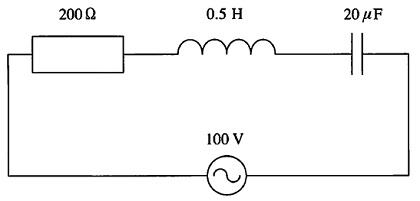

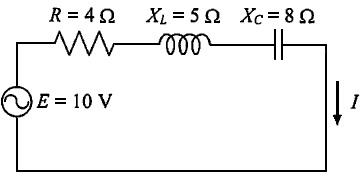

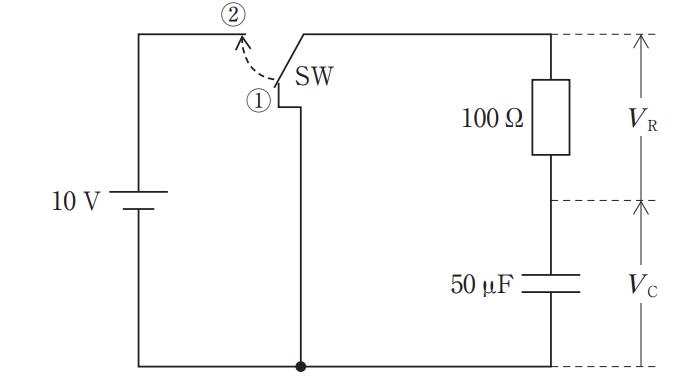

図の回路で、スイッチが①の状態で十分な時間が経過した後に、SWを②に入れた。正しいのはどれか。

a:回路の時定数は5nsである。

b:SWを②に入れた瞬間のVCの値は10Vである。

c:SWを②に入れた瞬間の回路に流れる電流は100mAである。

d:SWを②に入れてから5ms後のVRの値は約3.7Vである。

e:SWを②に入れてから十分時間が経過した後の回路に流れる電流は0mAである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e