第23回国試午前55問の類似問題

国試第1回午後:第26問

通信について正しいのはどれか。

a:心電図波形で光を変調して、光ファイバで送ることができる。

b:変調された信号から、もとの情報を取り出すには復調操作が必要である。

c:パルス符号変調(PCM)は狭い周波数帯域ですむが、一般に雑音に弱い。

d:振幅変調(AM)は周波数帯域も狭く、雑音にも強いのでよく用いられる。

e:非常に低い周波数成分をもつ情報を無線で送るのは、たとえ変調操作を行っても不可能である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午後:第10問

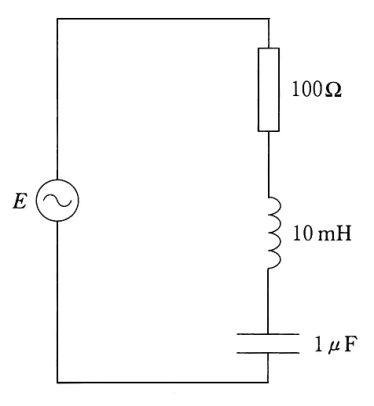

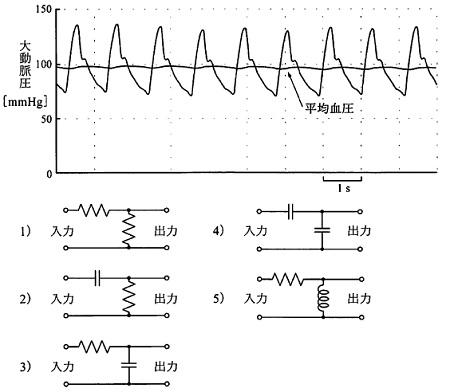

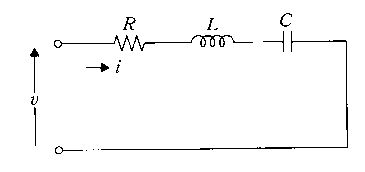

図の回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき、電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRなる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第27回午後:第57問

通信方式について正しいのはどれか。

a:信号の振幅に応じて搬送波の位相を変調する方式をPWMという。

b:信号の振幅に応じて搬送波の振幅を変調する方式をFMという。

c:信号の振幅をパルス符号に対応させて変調する方式をPCMという。

d:0、1の2値信号を周波数の高低に対応させて変調する方式をFSKという。

e:周波数帯域を分割して多チャネル信号を多重化する方式をTDMという。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e