第21回国試午後73問の類似問題

国試第28回午後:第81問

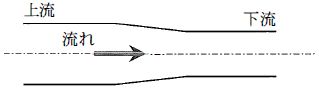

図のパイプ状の流路において、上流から下流に行くに従い断面積が半分になる流路がある。上流に対して下流での流速と管路抵抗について正しいのはどれか。ただし、管路内の水の流れは層流を維持しているものとする。

1:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/倍になる。

2:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/4 倍になる。

3:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/2 倍になる。

4:下流では流速は になり、管路抵抗は 2倍 になる。

5:下流では流速は になり、管路抵抗は 4倍 になる。

国試第29回午後:第82問

半径rの水平でまっすぐな円管内を粘性率nの液体が流れている。長さL離れた2点間の圧力差がΔPである場合、管内の流量Qを示す式はどれか。ただし、管内の流れは層流である。

1:$\frac {\pi r^{2}\mu \Delta P}{8L}$

2:$\frac {\pi r^{3}\Delta P}{8\mu L}$

3:$\frac {\pi r^{3}\mu \Delta P}{8L}$

4:$\frac {\pi r^{4}\Delta P}{8\mu L}$

5:$\frac {\pi r^{4}\mu \Delta P}{8L}$

国試第19回午後:第84問

直径1cmの大動脈内の血流速度が50cm/sであるときのレイノルズ数はどれか。ただし、血液密度は1.05×103 kg/m3 、血液の粘性率は3.0×10-3 Pa・s とする。(生体物性材料工学)

1:1000

2:1250

3:1500

4:1750

5:2000

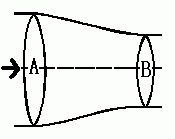

国試第30回午後:第82問

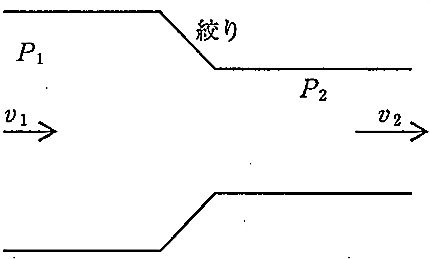

図のように水平に置かれた絞りのあるパイプに流体が流れている。絞りの前後の圧力差 P1 - P2 を表す式はどれか。ただし、流体の密度をρ、絞りの前の流速をV1、絞りの後の流速をV2とし、完全流体が定常流で流れているとする。

1:$ \frac {1}{2}\rho v^{2}_{1}$

2:$ \frac {1}{2}\rho v^{2}_{2}$

3:$ \frac {1}{2}\rho v_{1}v_{2}$

4:$ \frac {1}{2}\rho \left( v^{2}_{1}-v^{2}_{2}\right) $

5:$ \frac {1}{2}\rho \left( V^{2}_{2}-V^{2}_{1}\right) $

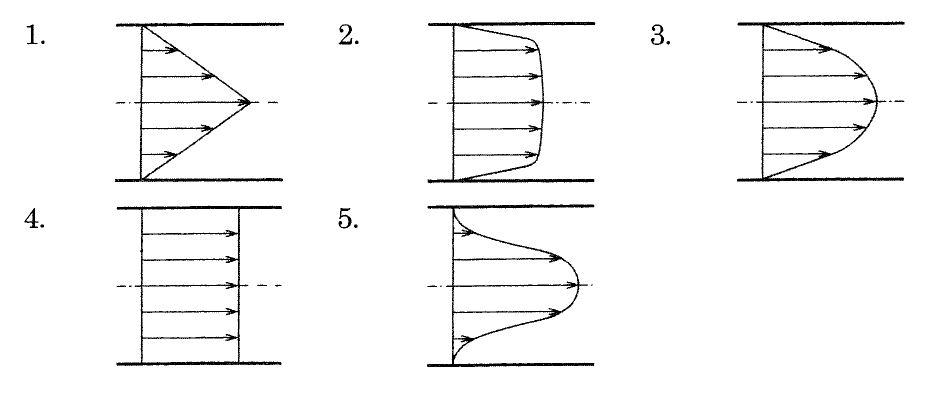

国試第9回午後:第74問

粘性率$1×10^{-3}Pa・s$の粘性流体が内径1cmのまっすぐな円筒管内を流速10cm/sで流れている。これと相似な流れはどれか。ただし、流体の密度はすべて等しいとする。

1:粘性率$1×10^{-3}Pa・s$,管内径2cm,流速20cm/s

2:粘性率$1×10^{-3}Pa・s$,管内径0.5cm,流速5cm/s

3:粘性率$2×10^{-3}Pa・s$,管内径0.5cm,流速10cm/s

4:粘性率$2×10^{-3}Pa・s$,管内径1cm,流速20cm/s

5:粘性率$2×10^{-3}Pa・s$,管内径2cm,流速20cm/s

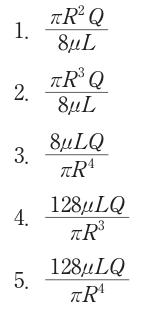

国試第22回午前:第82問

半径R、長さLの円管内を粘性率μの液体が流量Qで流れている。流れが定常な層流のとき、管の上流と下流の圧力差はどれか。

1:$ \frac {\pi R^{2}Q}{8\mu L}$

2:$ \frac {\pi R^{3}Q}{8\mu L}$

3:$ \frac {8\mu LQ}{\pi R^{4}}$

4:$ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{3}}$

5:$ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{4}}$