第17回国試午後2問の類似問題

国試第12回午後:第83問

50~60Hzの交海電流を1秒間通電した場合の離脱限界電流(mA)はどれか。

1:0.01~0.02

2:0.1~0.2

3:1~2

4:10~20

5:100~200

国試第2回午後:第59問

皮膚を通して生体内へ伝達される物理的エネルギーによって、生体になんらかの不可逆的な障害を生じるといわれているエネルギーの密度の限界値はどれか。

1:1mW/cm2

2:10mW/cm2

3:100mW/cm2

4:1000mW/cm2

5:10000mW/cm2

国試第32回午後:第46問

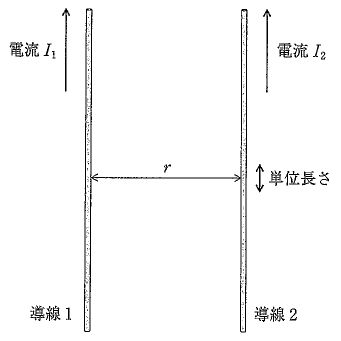

図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度をB2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。

1:磁束密度B1電流I1に反比例する。

2:電流I1と磁束密度B1との向きは逆方向となる。

3:導線1導線2の間には引力が働く。

4:力F2は導線間の距離rに比例する。

5:磁束密度B1と磁束密度B2の向きは同方向となる。