第14回国試午前11問の類似問題

国試第7回午前:第22問

腎・尿路系について誤っているのはどれか。

a:尿管膀胱移行部が正常でも膀胱内尿は尿管へ逆流する。

b:腎細胞癌(Grawitz tumor)は小児に多い。

c:重複尿管は先天性異常として認められる。

d:急性腎孟腎炎は上行性感染によることが多い。

e:膀胱炎は男性より女性に起こりやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第19回午前:第29問

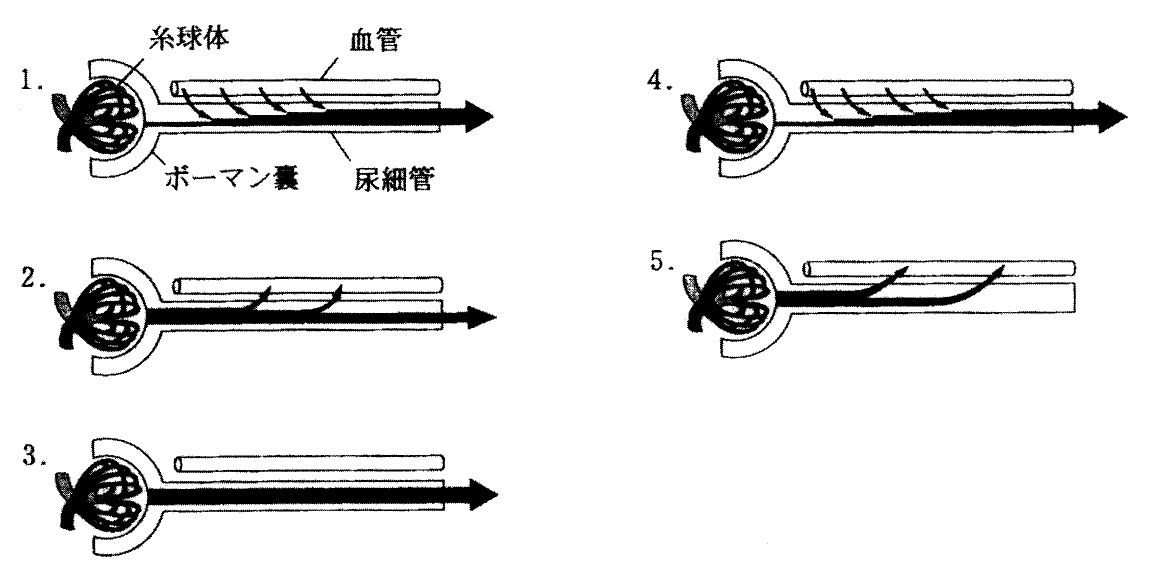

糸球体機能検査はどれか。(腎臓・泌尿器学)

1:尿中カリウム排泄量

2:濃縮試験

3:クレアチニンクリアランス

4:尿pH

5:尿浸透圧