第9回国試午前61問の類似問題

国試第21回午前:第51問

ディジタル処理技術とその目的との組合せで正しいのはどれか。

1:移動平均法 ― CT像の画像におけるエッジ強調

2:加算平均法 ― 誘発電位に混入した不規則雑音の除去

3:微分法 ― 脳波に混入した筋電図の除去

4:FFT法 ― 胸壁面心電位の等電位マッピング

5:スプライン補間法 ― MRIの受信信号の周波数分析

国試第28回午前:第29問

心拍出量計測法でないのはどれか。

1:熱希釈法

2:色素希釈法

3:脈波伝搬速度法

4:超音波断層法

5:血圧波形解析法

国試第2回午前:第87問

正しいのはどれか。

a:超音波診断は原子の種類により異なる反射波を利用する。

b:エックス線の吸収は原子の密度で定まり、その種類には依存しない。

c:生体内で可視光線を主に吸収するのは脂肪である。

d:RIは代謝の機能や特定の臓器の形態を知るのに利用される。

e:電磁波の吸収は筋肉層の方が脂肪層より大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第34回午前:第29問

心拍出量の計測ができないのはどれか。

1:熱希釈法

2:色素希釈法

3:脈波伝搬速度法

4:超音波断層法

5:血圧波形解析法

国試第13回午後:第4問

正しいのはどれか。

a:平行な2本の導線に逆方向の電流が流れると導線間に反発力が生じる。

b:2個の棒状磁石を平行に並べてもその間に力は働かない。

c:導線に電流を流したとき、その周りの磁界は変化しない。

d:直線電流と平行に電流と同じ向きに電子が移動すると電子は電流から遠ざかる方向の力を受ける。

e:発電機では磁界中で導体を動かすことによって起電力を発生させる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

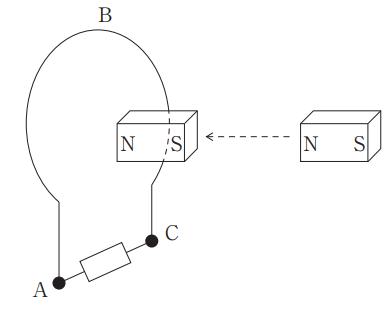

国試第1回午後:第10問

磁気的な力について正しいのはどれか。

1:2本の平行導線に同方向に電流が流れていると、両者の間に反撥力が働く。

2:棒磁石を直線電流と平行においても、磁石は力を受けない。

3:2本の棒磁石を、T字形に配置しても、お互いに力は働かない。

4:電子が直線電流のそばを、これと同方向に走行しているとき、電子は直線電流から遠ざかる方向の力を受ける。

5:電流の流れている円形コイルの中心をコイル面と垂直に直線電流が貫いていると、円形コイルは直線電流を軸として回転するような力を受ける。