第39回午前第14問の類似問題

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

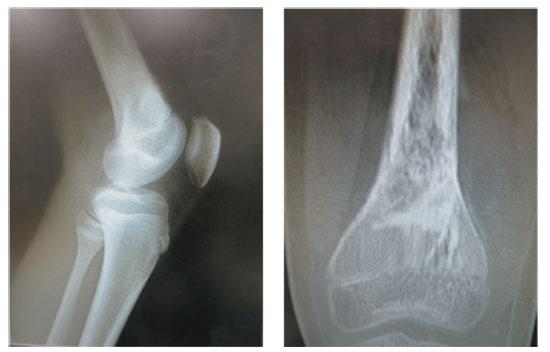

第57回午前:第5問

13歳の男子。1か月前から膝の疼痛が生じ、近医を受診。精査が必要となり大学病院へ紹介された。左大腿骨遠位に境界不明瞭な腫瘤を触れる。単純エックス線写真を示す。化学療法が始まり、リハビリテーション治療が処方された。リハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: 易感染性に注意する。

2: 積極的に患部のマッサージを行う。

3: 患側の運動負荷は健側と同様でよい。

4: 骨端線に近い病巣なので温熱療法が効果的である。

5: 健側のリハビリテーション治療は化学療法後から行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第55問

片麻痺患者の上肢・手指機能がともにブルンストローム法ステージIVで誤っているのはどれか。

1: 指の伸展が随意的にわずかに可能

2: 横つまみが可能

3: 肘を体側につけたまま90°屈曲位で前腕の回内・回外が可能

4: 腕を後ろに回して手を腰に当てることが可能

5: 肘伸展位で肩関節90°外転が可能

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

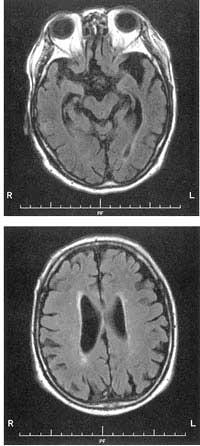

第46回午後:第19問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この画像で顕著にみられる所見はどれか。

1: 後頭葉萎縮

2: 小梗塞多発

3: 脳幹部萎縮

4: 前頭葉萎縮

5: 側頭葉内側部萎縮

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第38問

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1: ハムストリングス――膝関節屈曲90°位での股関節伸展

2: 上腕二頭筋―――――肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

3: 上腕三頭筋―――――肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

4: 前脛骨筋――――――足外がえし位での足関節背屈

5: 中殿筋―――――――股関節伸展0°位での股関節外転

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第12問

70歳の男性。右利き。右内頸動脈閉塞による左片麻痺のため回復期リハビリテーション病棟に入院中。意識清明。日用物品の使用に不便はないが、右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある。物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう。この時期の患者の評価法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: Apathy scale

2: BIT

3: FAB

4: GATB

5: WAB

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

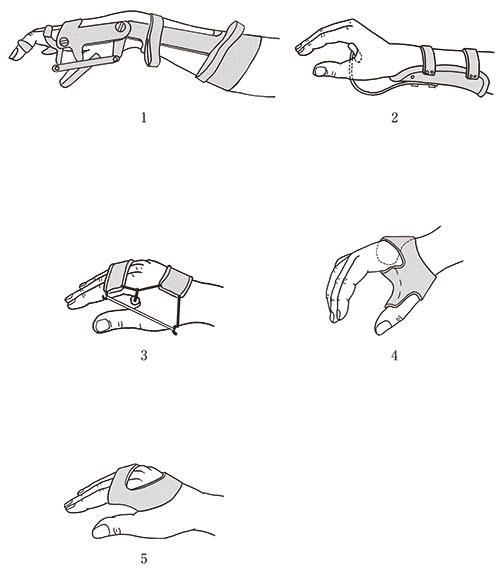

第51回午後:第4問

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第45問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症患者とその家族への在宅指導で適切でないのはどれか。

1: 自己導尿

2: 摂食指導

3: 吸引器の取扱い

4: 電動車椅子操作

5: コミュニケーションエイドの使用法

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

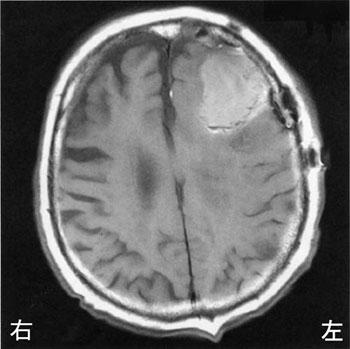

第48回午前:第3問

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第25問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 患側の手に冷感がみられる。

2: 麻痺が重度の場合に発症しやすい。

3: 星状神経節ブロックは無効である。

4: 脳卒中発症後3週以内に生じやすい。

5: 自動的な関節可動域運動は症状を悪化させる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第6問

80歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。右短下肢装具を装着し1本杖歩行は15 mまでは可能である。12段の階段昇降は可能であるが、そばで見守る必要がある。歩行と階段のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 階段6点

2: 歩行5点 ― 階段6点

3: 歩行5点 ― 階段5点

4: 歩行4点 ― 階段5点

5: 歩行4点 ― 階段4点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

アテトーゼ型脳性麻痺について誤っているのはどれか。

1: 痙直型より少ない。

2: 原始反射が残存しやすい。

3: 不随意運動を主症状とする。

4: 上肢より下肢の障害が重度であることが多い。

5: 成人以降の二次障害として頸椎症性脊髄症がある。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第16問

4歳の女児。脳性麻痺。座位保持姿勢を図に示す。姿勢の特徴で正しいのはどれか。

1: 片麻痺が疑われる。

2: 重心は前方に偏位している。

3: ハムストリングスの短縮が疑われる。

4: 対称性緊張性頸反射の影響がみられる。

5: 頸部の立ち直り反応の低下が疑われる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する上肢Ⅳを目指した座位での訓練課題はどれか。2つ選べ。

1: 腹部の前から非麻痺側大腿を触る。

2: 大腿上に置いた布をひっくり返す。

3: 大腿上に置いたお手玉を口元に近づける。

4: 机上のお手玉を肘伸展位で前方の肩の高さに移動する。

5: 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

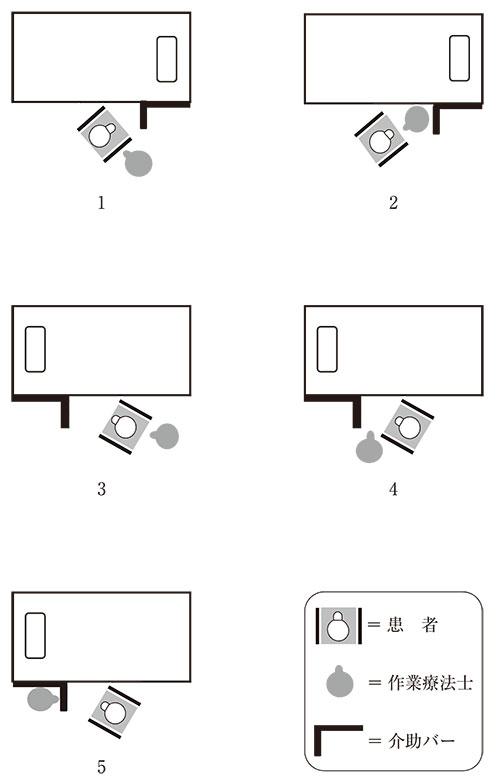

第51回午後:第12問

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する