第56回午後第13問の類似問題

第57回午後:第7問

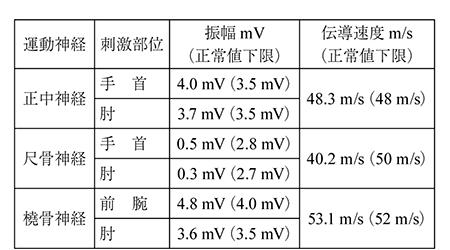

問題6の連続問題28歳の男性。2週前にGuillain-Barré症候群と診断された。γグロブリン大量静注療法を実施され、症状の進行は停止した。本日実施した右上肢の運動神経伝導検査の結果を表に示す。 現時点で最も導入を検討すべき装具はどれか。

1: 長対立装具

2: ナックルベンダー

3: IP関節伸展補助装具

4: 母指Z変形用スプリント

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第3問

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第8問

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 左肩屈曲の可動域低下

2: 左肩伸展の筋力低下

3: 左肩甲骨下制の筋力低下

4: 右肩甲骨外転の筋力低下

5: 右肩甲帯挙上の可動域低下

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第10問

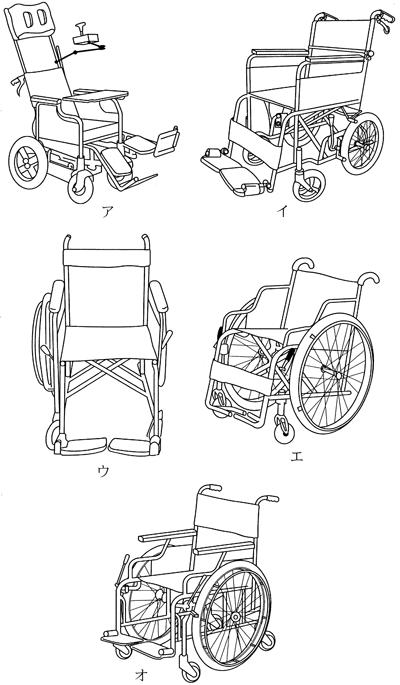

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第2問

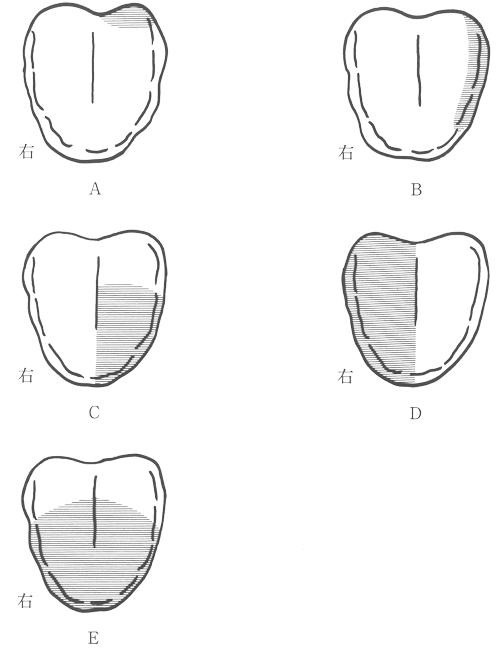

42歳の女性。左の末梢性顔面神経麻痺と診断された。味覚の異常を訴えている。舌の異常部位を網かけにした図を示す。症状がみられる部位として正しいのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

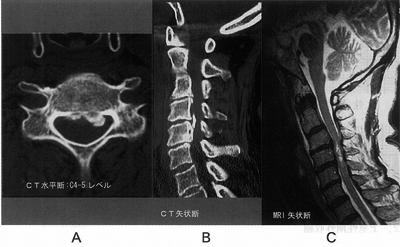

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第17問

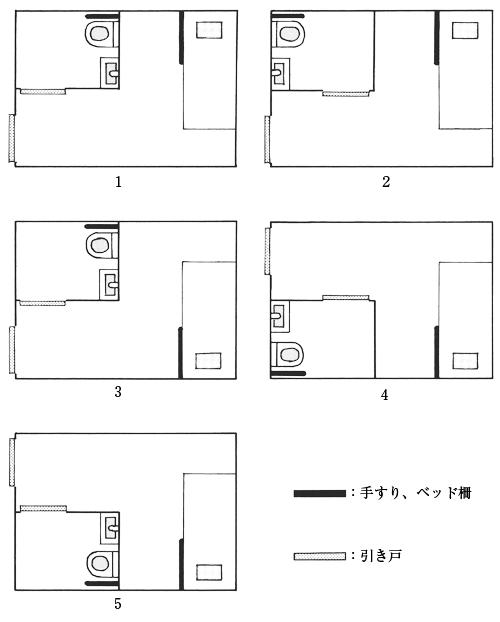

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

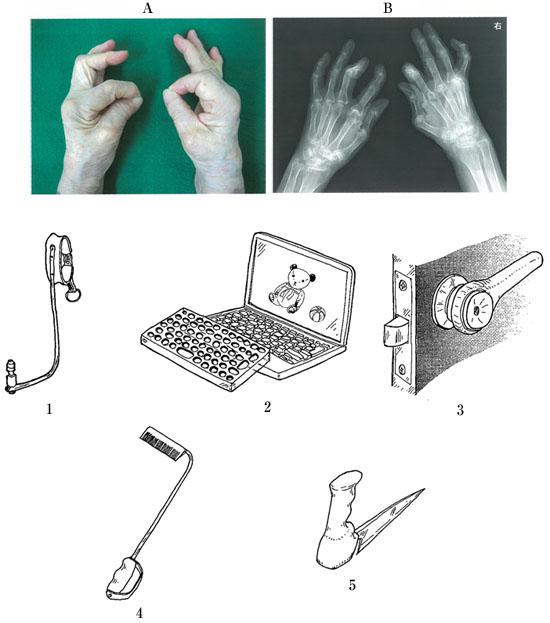

第45回午後:第7問

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第36問

末梢神経障害における症状で正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: 顔面神経 ― 開眼障害

2: 副神経 ― 肩甲骨挙上障害

3: 橈骨神経 ― 前腕回内障害

4: 閉鎖神経 ― 股関節外転障害

5: 脛骨神経 ― 足関節底屈障害

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

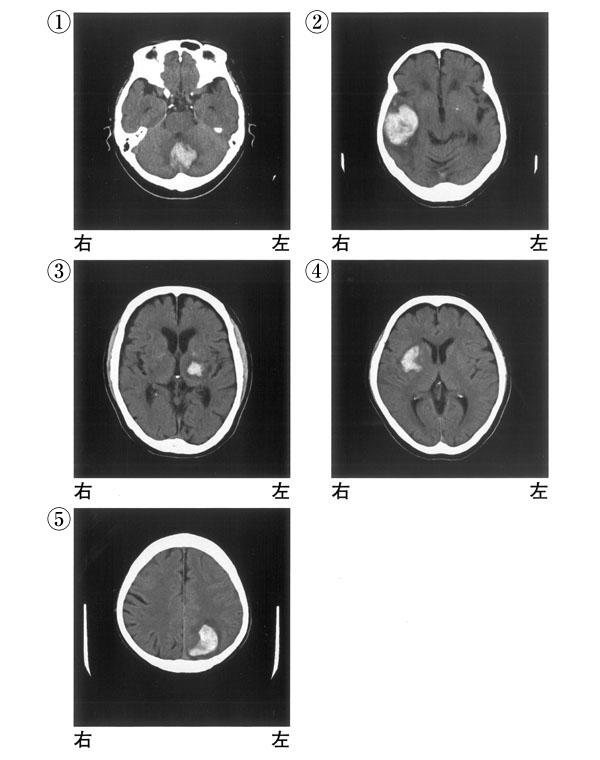

第54回午前:第6問

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

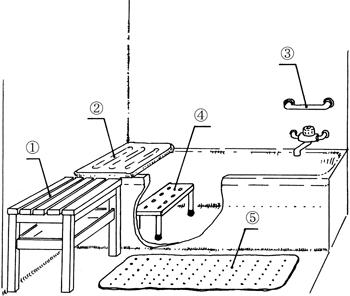

第35回午前:第9問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第91問

絞扼性神経障害と症状・検査の組合せで正しいのはどれか。

1: 斜角筋症候群 ― Wrightテスト

2: 肘部管症候群 ― Spurlingテスト

3: 前骨間神経麻痺 ― Froment徴候

4: 後骨間神経麻痺 ― Finkelsteinテスト

5: 手根管症候群 ― Phalenテスト

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

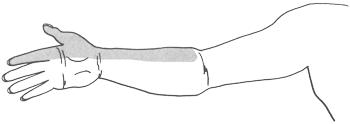

第55回午前:第2問

75歳の女性。頸椎症性神経根症。4年前から上肢のしびれ感がある。その領域を図に示す。障害を受けている神経根で正しいのはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: Th1

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

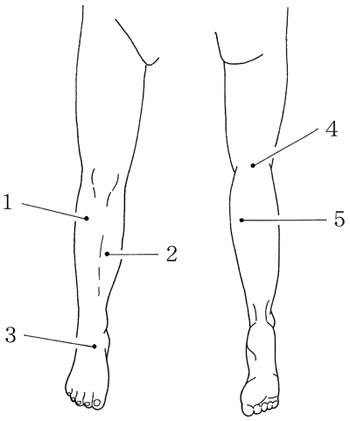

第40回午前:第37問

50歳の男性。生来健康であったが、大量飲酒で泥酔した翌朝から右下垂足を呈するようになった。この神経麻痺に対して低周波治療を行う際の運動点はどれか。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

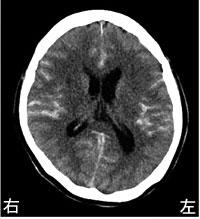

第47回午前:第9問

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する