第56回午後第13問の類似問題

第46回午前:第3問

理学療法士が、図に示すように患者の左上肢を包むように支え、患者の右指で左の母指をつまむように指示している。この検査で評価しようとする障害はどれか。ただし、患者が右指で左母指をつまむ過程を観察することで評価を行う。

1: 右上肢の不随意運動

2: 右上肢の体性感覚障害

3: 左上肢の不随意運動

4: 左上肢の体性感覚障害

5: 半側無視

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

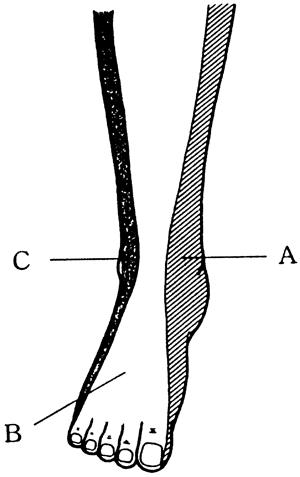

20歳の男性。第4・5腰椎椎間板ヘルニア。L5神経根障害により筋力低下を示す筋と図に示す感覚障害領域との組合せで正しいのはどれか。

1: 前脛骨筋-A

2: 長指伸筋-B

3: 腓腹筋-B

4: 前脛骨筋-C

5: 長指伸筋-C

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

15歳の男子、6歳時に転倒して左上腕骨外顆骨折の診断で骨接合術を受けた。最近左手のしびれを訴えるようになり受診した。両肘の伸展を行わせたところ、両側とも完全伸展が可能であったが左肘に図の様な変形を認めた。この患者で最も考えられるのはどれか。

1: 腋窩神経障害

2: 筋皮神経障害

3: 正中神経障害

4: 尺骨神経障害

5: 橈骨神経障害

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

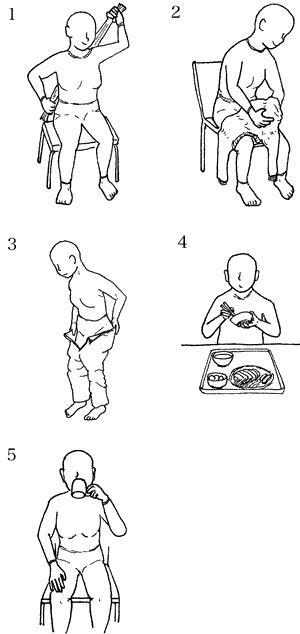

第46回午前:第11問

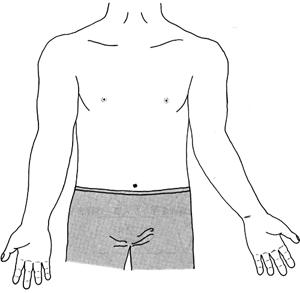

56歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは左上肢Ⅲ、左手指Ⅲ、左下肢V。この患者で実用的にできる動作はどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

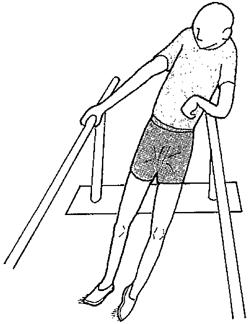

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

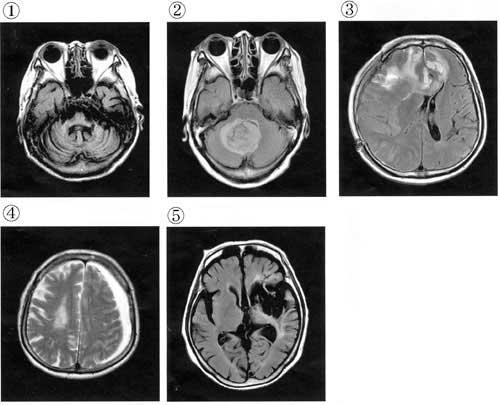

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第15問

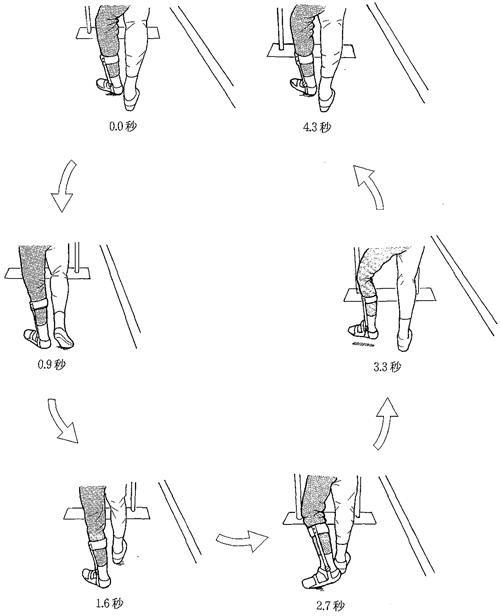

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

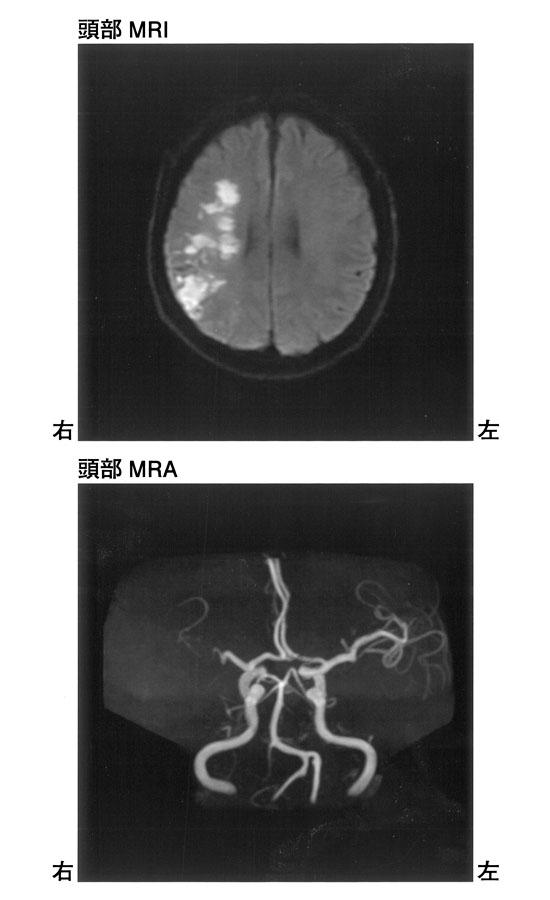

第54回午前:第14問

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第3問

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。閉塞している血管はどれか。

1: 左前大脳動脈

2: 左中大脳動脈

3: 右後大脳動脈

4: 右内頸動脈

5: 脳底動脈

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第17問

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1: 頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2: 左上肢を意識させる。

3: 左下肢をナイトブレースで固定する。

4: 左下肢への荷重を促す。

5: 電動車椅子操作の訓練を行う。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

25歳の男性。登山で滑落し頸髄完全損傷。Danielsらの徒手筋力テストで左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、長橈側手根伸筋4、上腕三頭筋1、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0である。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。この現象がみられる方向はどれか。

1: 後方

2: 前方

3: 右側方

4: 左側方

5: 全方向

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第8問

70歳の男性。肺癌末期だが意識は清明で四肢筋力も保たれている。感覚障害や四肢の浮腫もない。最近徐々に嗄声が出現した。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 反回神経麻痺

2: Raynaud現象

3: Pancoast腫瘍

4: 上大静脈症候群

5: Lambert-Eaton症候群

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

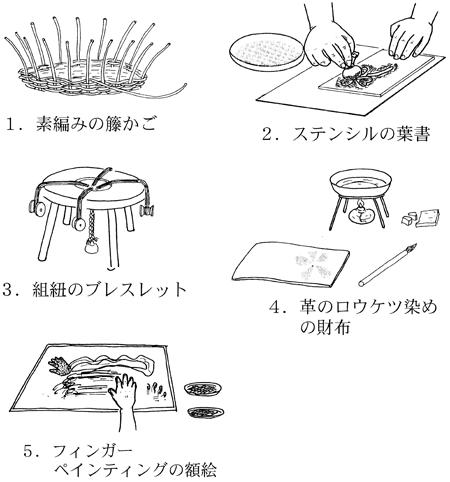

第35回午前:第16問

42歳の女性。多発性神経炎。手袋靴下型感覚障害がある。筋力は上肢近位筋群4(Good)、手指筋群4(Good)である。この患者が行う作業種目で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第91問

絞扼性神経障害と末梢神経との組合せで正しいのはどれか。

1: 胸郭出口症候群-副神経

2: 肘部管症候群-橈骨神経

3: 手根管症候群-尺骨神経

4: 梨状筋症候群-坐骨神経

5: 足根管症候群-深腓骨神経

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

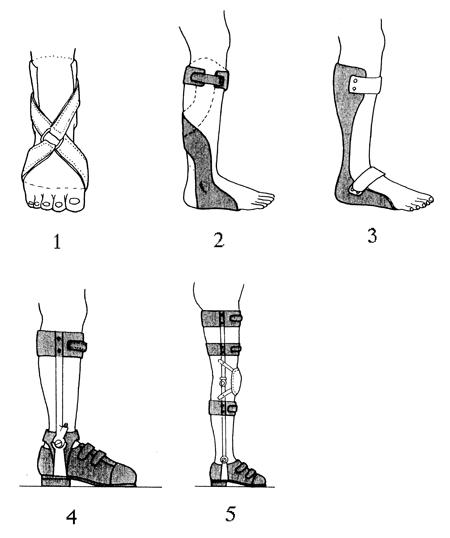

第36回午前:第27問

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する