第56回午後第8問の類似問題

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第9問

41歳の男性。右手で腕相撲中に骨折した。直後の単純エックス線写真を示す。最も合併しやすいのはどれか。

1: 猿 手

2: 書 痙

3: 鷲 手

4: 下垂手

5: 肩手症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第6問

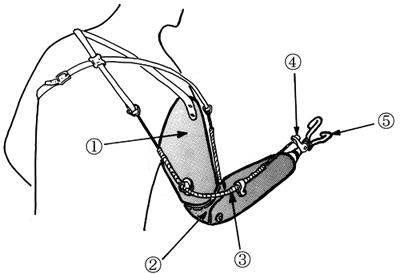

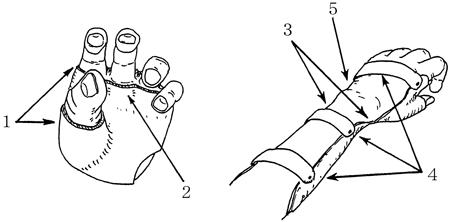

50歳の女性。右上腕短断端切断。受傷後3か月経過。図のような上腕義手を製作した。パーツの名称で正しいのはどれか。

1: ①ミュンスター型ソケット

2: ②単軸肘ブロック継手

3: ③肘コントロールケーブル

4: ④ターミナル(回り端子)

5: ⑤能動ハンド

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第29問

Colles骨折の合併症で起こりやすいのはどれか。

1: 肘関節脱臼

2: 腋窩神経麻痺

3: 橈骨神経麻痺

4: 正中神経麻痺

5: 長母指屈筋腱断裂

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第8問

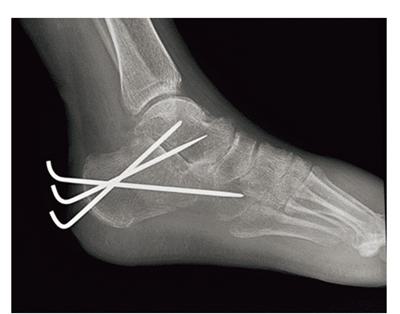

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

16歳の男性。交通事故による右前腕切断。断端長は短断端。受傷後2か月経過。手先具が口元に届かない現象がみられた。原因解明のための評価で適切でないのはどれか。

1: 肩関節の関節可動域

2: 肘関節の関節可動域

3: 前腕部の神経腫の有無

4: ソケット開口部のトリミングライン

5: コントロールケーブルの効率

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第56問

前腕遠位部での正中神経縫合術後3週の患肢への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 感覚障害-手掌から開始する知覚再教育

2: 関節拘縮-手関節背屈位で行う手指の関節可動域訓練

3: 筋力低下-非麻痺筋の積極的な筋力増強訓練

4: 手指機能-短対立装具を用いたつまみ訓練

5: 循環障害-上肢挙上位保持の指導

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第18問

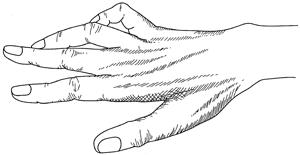

35歳の男性。幼少時に右上腕骨外顆を骨折した。現在、右手は図のようである。右手で可能な動作はどれか。

1: 雑巾を固くしぼる。

2: 示指でスイッチを押す。

3: ペンチで針金を切る。

4: 食事で箸を使う。

5: 手掌で水をすくう。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第15問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。その後、深部静脈血栓症は治癒したが、手術側の膝に屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: 渦流浴

4: 超短波

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

高齢者の骨折の作業療法で適切でないのはどれか。

1: コーレス骨折では手関節固定直後から手指自動運動を指導する。

2: 上腕骨頸部骨折のハンギングキャスト法では骨癒合まで安静を指示する。

3: 脊椎圧迫骨折では背筋を促通する作業種目を選択する。

4: 膝蓋骨骨折の膝伸展位ギプス固定時には体重負荷による歩行を指導する。

5: 大腿骨頸部骨折では住環境整備を指導する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

30歳の女性。上腕切断標準断端。上腕義手は差し込み式ソケット、8字ハーネス、複式コントロールケーブルシステム、随意開き式能動フックで構成されている。適合判定の際、肘90°屈曲位で手先具が完全には開かなかった。原因として考えられるのはどれか。

1: フックのゴムが弱い。

2: ケーブルハウジングが短かすぎる。

3: 残存肢の肩甲帯の筋力が低下している。

4: 前腕支持部のトリミングが不良である。

5: 切断肢の肩関節の回旋可動域に制限がある。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

20歳の男性。左上腕骨顆上骨折に伴う末梢神経損傷に対し作業療法を開始した。陶芸でひも作りを行うと図のような手の形を示した。損傷された神経はどれか。

1: 正中神経

2: 尺骨神経

3: 橈骨神経

4: 筋皮神経

5: 腋窩神経

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

2: 全指の自動的関節可動域訓練を行う。

3: 浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4: 手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5: 片手動作を指導する。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

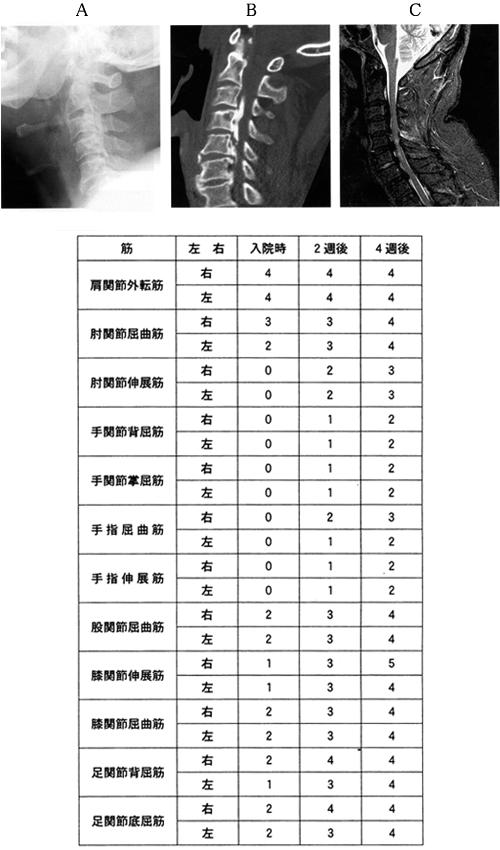

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

関節リウマチの手指で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: スワンネック変形ではPIP関節が過屈曲する。

2: 母指のボタンホール変形ではZ変形をきたす。

3: ムチランス型ではオペラグラス変形がみられる。

4: 尺側偏位は中節骨より遠位部でみられる。

5: 手指の脱臼はMP関節に最も頻繁にみられる。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第18問

橈骨神経麻痺による下垂手に対してコックアップ・スプリントを作製する際に注意すべき点で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 母指と示指を対立位で固定する。

2: 遠位端はII~V指MP関節よりも長くする。

3: 橈骨・尺骨の茎状突起の除圧を図る。

4: ベルクロによる固定は、遠位端、近位端および手関節付近の3か所で行う。

5: 手関節を中間位(背屈0°)で保持する。

- 答え:3 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第35問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業療法開始後、1か月経過。作業療法室で突然に転倒することが頻回にあるが、けがはない。転倒時の作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 倒れた状態を確認してそのまま観察する。

2: ベルトをゆるめたり、ボタンをはずしたりして呼吸を楽にする。

3: 抱き起こして意識の有無を確認する。

4: すぐに主治医を呼び手当をしてもらう。

5: 周りの患者に手伝ってもらい別室に運び休ませる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第20問

75歳の女性。左変形性膝関節症。翌日に左側の人工関節置換術を施行予定のため、術前の理学療法評価を実施した。術前評価を終了した際に患者は「明日の手術が心配です」と訴えた。理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 「手術をやめたいということですか」

2: 「つらいのは1週間くらいなので、大丈夫ですよ」

3: 「手術を頑張れば、膝関節の伸びがよくなりますよ」

4: 「手術をすれば、今より楽に歩けるようになりますよ」

5: 「手術を明日に控えて、いろいろと心配になりますよね」

- 答え:5

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。行うべき対応として適切なのはどれか。

1: 経過観察

2: ギプス固定

3: 観血的整復術

4: オーバーヘッド牽引

5: リーメンビューゲル装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する