第56回午前第7問の類似問題

第35回午前:第5問

57歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。分回し歩行で歩行時に内反尖足と反張膝とがみられる。足関節は他動的に背屈すると、かろうじて0゚まで矯正可能である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 患側膝軽度屈曲位での体重支持訓練

2: 前脛骨筋のバイオフィードバック療法

3: 下腿三頭筋のストレッチング

4: ハムストリングスの促通

5: 下肢の伸展・内転・外旋PNFパターンの使用

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

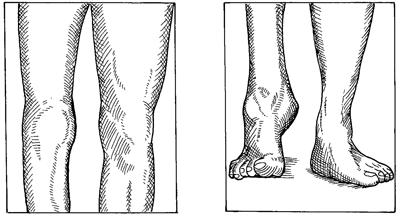

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第11問

71歳の女性。独居。臥床傾向となり、訪問作業療法が依頼された。畳の上に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりは台につかまり実施していた。セルフケアは時間がかかるが実施可能である。家事は簡単な炊事を行い、洗濯を時々行う程度であった。生活機能の拡大に向けて、作業療法士が行う指導で最も優先されるべきものはどれか。

1: ベッドを導入させる。

2: 運動習慣を確立させる。

3: 食料品の買い出しを促す。

4: 家事動作を積極的に実施させる。

5: 地域活動への参加を促進させる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、71歳の女性が臥床傾向であり、生活機能の拡大を目指すために作業療法士が行うべき指導を選ぶ必要があります。最も優先されるべき指導は、ベッドを導入させることです。

- 正解です。ベッドを導入することで、起居動作の労力を軽減させ、離床を促すことで活動性を高めるきっかけができます。

- 運動習慣を確立させることは重要ですが、この場合、即効性の観点から優先度として高くないため、選択肢2は正しくありません。

- 食料品の買い出しに関する情報が問題文にないため、選択肢3は正しくありません。

- 患者は炊事と洗濯を行う程度はできており、生活機能を拡大するために積極的に行うべき家事として優先すべきものは見当たらないため、選択肢4は正しくありません。

- 患者の地域活動への参加を優先的に進めるための条件が問題文にないため、選択肢5は正しくありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第6問

87歳の女性。脳卒中による重度の右片麻痺。回復期リハビリテーション病棟に入院中。座位での基本動作は自立。認知機能は保たれている。短下肢装具と4点杖で5 mまでは自力での歩行が可能。介助があればT字杖で20 m程度の歩行は可能。ここ2か月は状態に大きな変化はみられない。最近、介護老人保健施設への退院が決まった。退院後の生活上の移動手段で実用的なのはどれか。

1: T字杖を使用した介助歩行

2: 4点杖を使用した自力歩行

3: 4点杖を使用した介助歩行

4: 手すりを利用した自力歩行

5: 車椅子

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

25歳の女性。交通事故で頸椎脱臼骨折を受傷した。脊髄ショック期は脱したと考えられる。MMTで、肘屈曲は徒手抵抗に抗する運動が可能であったが、手関節背屈は抗重力位での保持が困難であった。肛門の随意的収縮は不能で、肛門周囲の感覚も脱失していた。目標とする動作で適切なのはどれか。

1: 起き上がり

2: 自動車運転

3: 側方移乗

4: 電動車椅子操作

5: トイレ移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第17問

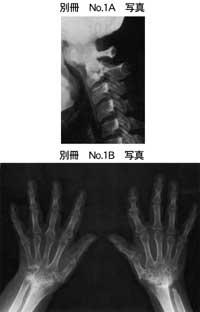

58歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのクラスIII。頸椎のエックス線単純側面像(別冊No. 1A)と両手のエックス線単純正面像(別冊No. 1B)とを別に示す。別冊 No. 1A 写真別冊 No. 1B 写真この患者の家事動作として適切なのはどれか。

1: 濡れた洗濯物を洗濯機から取り出す。

2: 衣服を洗濯バサミで留める。

3: 菜ばしで鍋からゆでた野菜を取り上げる。

4: ごみ袋の端をきつく結ぶ。

5: 衣類にアイロンをかける。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

63歳の男性。脊髄小脳変性症により在宅生活を送っている。重症度分類は下肢Ⅲ度(中等度)、上肢Ⅳ度(重度)である。日常生活で使用する福祉用具で誤っているのはどれか。

1: ポータブルスプリングバランサー

2: キーボードカバー付きパソコン

3: シャワーチェアー

4: ポータブルトイレ

5: 歩行器

- 答え:1

- 解説:脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具を選ぶ問題です。重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は歩行が困難で、上肢Ⅳ度(重度)は手先の動作が拙劣な状態です。選択肢の中で誤っているものを選ぶ必要があります。

- ポータブルスプリングバランサーは、肩と肘関節運動を抗重力位で運動させる筋力を補うことができる。高位脊髄損傷や筋ジストロフィー、腕神経叢麻痺などの患者に適応となる。協調運動障害のある患者が使用しても、手指のコントロールは改善しない。このため、脊髄小脳変性症の患者には適切ではない。

- キーボードカバー付きパソコンは、協調運動障害があっても、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助するものである。上肢Ⅳ度(重度)で手先の動作が拙劣な場合、有効である。

- シャワーチェアーを用いることで、失調による洗体時の転倒リスクを軽減することができる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- ポータブルトイレを用いることで、歩行が伝い歩きレベルの患者の移動距離を最小限にし、安全に排泄を行うことが可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は、歩行器を用いることで歩行が可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第16問

6歳の女児。脳性麻痺痙直型両麻痺。手指の巧緻動作は拙劣だが上肢・体幹の機能障害は比較的軽度で、座位バランスは良好である。両手で平行棒につかまれば椅子から立ち上がることができ、平行棒内立位は片手支持でも安定して保持できる。歩き出そうとすると支持脚股関節・膝関節の屈曲が生じ、尻もちをつきそうになり歩けない。この患者の歩き出しの問題への対処として行う理学療法で適切なのはどれか。

1: バルーン上座位保持練習

2: バルーン上腹臥位での体幹伸展練習

3: 台上座位からの立ち上がり練習

4: 壁にお尻で寄りかかった立位での風船遊び

5: 低い台に片足を乗せるステップ動作の練習

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

高齢者の骨折の作業療法で適切でないのはどれか。

1: コーレス骨折では手関節固定直後から手指自動運動を指導する。

2: 上腕骨頸部骨折のハンギングキャスト法では骨癒合まで安静を指示する。

3: 脊椎圧迫骨折では背筋を促通する作業種目を選択する。

4: 膝蓋骨骨折の膝伸展位ギプス固定時には体重負荷による歩行を指導する。

5: 大腿骨頸部骨折では住環境整備を指導する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよこの患者のADLで正しいのはどれか。

1: 寝返りには手すりが必要

2: 長座位保持には手すりが必要

3: 食事には長対立装具が必要

4: 更衣はズボンを除いて可能

5: 洋式トイレの使用が可能

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第84問

正しいのはどれか。

1: 変形性肘関節症では前腕の回内制限が著しい。

2: 変形性膝関節症は男性に多い。

3: 変形性股関節症の多くは一次性である。

4: 変形性頸推症は第3、4頸椎に生じやすい。

5: 腰椎変形性後弯症は女性の農業従事者に多い。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

転倒による右大腿骨頸部内側骨折に人工骨頭置換術を施行したとき、術後の起立訓練開始時期への影響が最も少ないのはどれか。

1: 術前の歩行能力

2: セメントの使用

3: 手術切開創の治癒

4: 心機能の低下

5: 片麻痺の合併

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第34問

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。この患者が作業療法で革細工に熱中し、決められた時間以外にも作業療法室で作業をしたいと言ってきた。対応で適切なのはどれか。

1: 作業は時間内に行うよう指導する。

2: 患者の希望どおりにする。

3: 作業療法を中止する。

4: 作業療法の種目を変更する。

5: 作業時間を短縮する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第14問

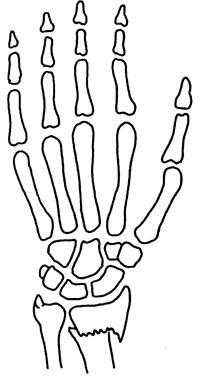

62歳の女性。転倒により骨折した。この患者のエックス線像を示す。適切でないのはどれか。

1: 前方に手掌をついて倒れた場合に生じる。

2: 骨折部より末梢は掌側に転位する。

3: 高齢者に多い。

4: 尺骨茎状突起の骨折を伴う。

5: フォーク状変形が見られる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する