第56回午前第7問の類似問題

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

48歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。ADLを維持・向上するための運動指導で誤っているのはどれか。

1: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

2: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

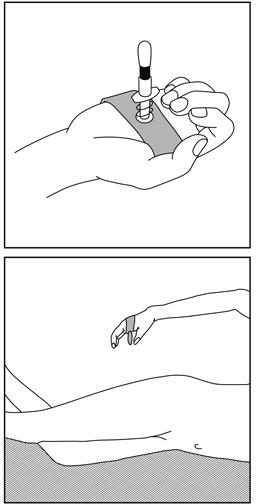

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第11問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: ペットボトルはボトルオープナーで開ける。

2: 爪切りは小型のものを使う。

3: 車のドアロックはリモコン式にする。

4: 洗体に柄付きブラシを使う。

5: 「孫の手」で遠くのものを引き寄せる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

60歳の男性。50歳で筋萎縮性側索硬化症を発症し、自宅療養中である。舌を含めた全身に筋萎縮があり、上肢筋の萎縮は高度である。Danielsらの徒手筋力テストで肘・股・膝関節周囲筋3〜4、他は頸部・体幹を含め2。起き上がり動作と歩行とに介助を必要としている。自宅内での適切な移動方法はどれか。

1: 四つ這い移動

2: 標準型車椅子での移動

3: 肘をついてのいざり移動

4: ピックアップ歩行器歩行

5: 杖と装具とを使用した歩行

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

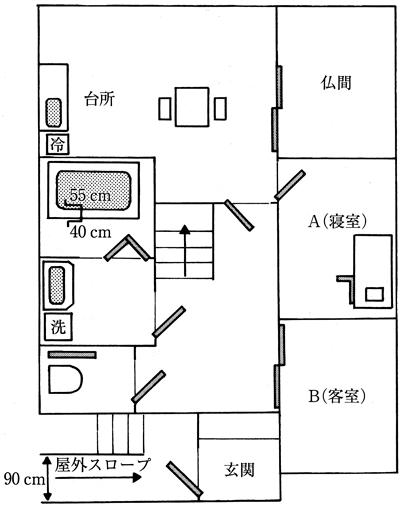

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第13問

70歳の女性。両側変形性膝関節症。外来通院中である。自宅におけるADLは、FIMによる評価で、2項目(歩行・車椅子および階段)はT字杖を使用しての自立であったが、それ以外は補助具を使用せずに自立していた。コミュニケーション(理解、表出)や社会的認知(社会的交流、問題解決、記憶)は問題ない。FIMの点数はどれか。

1: 100

2: 112

3: 120

4: 124

5: 126

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

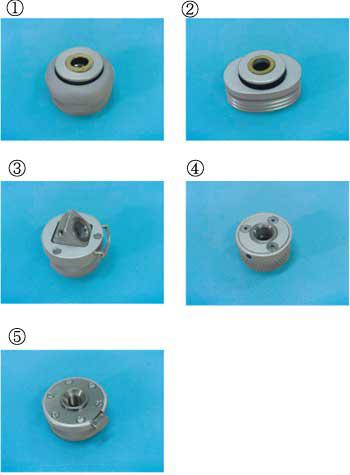

第47回午前:第7問

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

78歳の女性。自宅玄関で転倒してから起立歩行不能となり救急搬送された。来院時の単純エックス線画像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 大腿骨頸部骨折

3: 大腿骨骨頭骨折

4: 大腿骨転子下骨折

5: 大腿骨転子部骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第53問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上着はかぶりタイプから練習する。

2: 車椅子上で起立性低血圧が起こったら下肢を挙上する。

3: 自己導尿ができるようにカテーテル操作の練習をする。

4: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

5: コンピュータの入力デバイスを検討する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: ちぎり絵による手指筋力維持

3: 体操による上肢近位筋の筋力維持

4: 飲み込みやすい食物の紹介

5: モビールを用いた呼吸筋強化

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。初回評価の内容で適切でないのはどれか。

1: 車椅子の採型計測を行った。

2: 家の間取りなどの住環境を聞いた。

3: 日常のすごし方を聞いた。

4: 心理社会面の評価を行った。

5: 困っている動作の観察を行った。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。疑うべき疾患はどれか。

1: 股関節脱臼

2: 坐骨骨折

3: 大腿骨近位部骨折

4: 恥骨結合離開

5: 恥骨骨折

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する