第56回午前第7問の類似問題

第44回午前:第13問

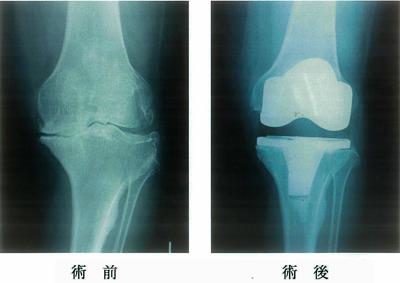

74歳の女性。5年前から左膝痛が出現し、徐々に増悪して歩行が困難となったため左膝の手術を受けた。術前と術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 術後2日目から大腿四頭筋のセッティングを行う。

2: 術後3日目から膝関節の可動域訓練を行う。

3: 術後7日目から足関節の自動運動を行う。

4: 術後10日目から荷重歩行訓練を行う。

5: 退院後も屋外で杖を使用する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第18問

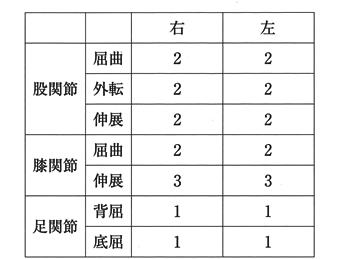

45歳の女性。遠位型ミオパチー。下肢筋力低下が徐々に進行し両側の下垂足を認める。最近つまずいて転倒することや捻挫することが多くなり装具を検討し歩行の改善を目指すことになった。下肢筋力を表に示す。最も適切な装具はどれか。

1: PTB短下肢装具

2: 足関節軟性装具

3: スウェーデン式膝装具

4: 金属支柱付き長下肢装具

5: プラスチック短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第17問

83歳の男性。大腿骨頸部骨折で入院中。受傷前は屋内歩行が自立していた。自宅退院に向けた準備を開始した。適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは30 cmにする。

2: 玄関スペースは車椅子用に130 cm×130 cm確保する。

3: 洗い場、浴槽内とも滑り止めを敷く。

4: 廊下に足元灯をつける。

5: ベッドに移動バーをつける。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第20問

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3で寛解状態であり安定している。理学療法士が行う生活指導について誤っているのはどれか。

1: 歩容に応じた足底板を調整する。

2: 頸椎の等張性抵抗運動を励行する。

3: 変形防止用のスプリントを用いる。

4: 再燃の急性炎症期には運動を避ける。

5: 大関節を使う関節保護方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

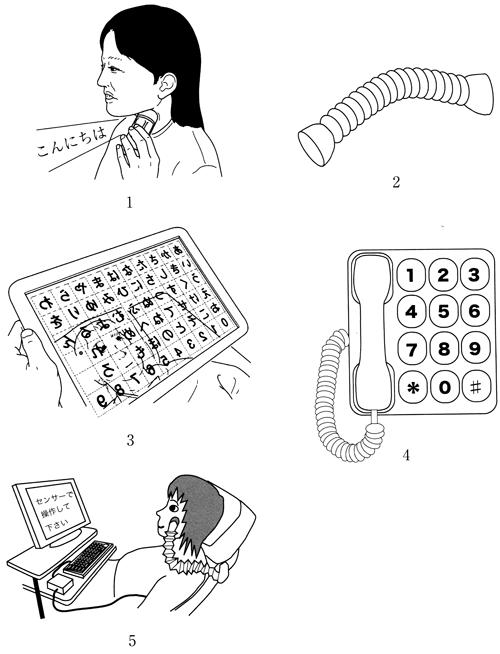

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第49問

慢性関節リウマチ患者の生活指導で正しいのはどれか。

1: 椅子からの起立は手指をシートについて行う。

2: 起き上がり動作は下肢振り上げ動作の反動を利用する。

3: 鞄を手に持つよりリュックサックの利用を勧める。

4: 柄のあるコップであれば片手使用を勧める。

5: ビンの蓋を左手で開ける。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第7問

63歳の女性。主婦。関節リウマチ。発症後半年が経過した。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。料理など家事全般を好み、熱心に行ってきた。立ち仕事が多く、最近膝痛が出現した。この患者に対する作業療法の留意点で適切なのはどれか。

1: 膝伸展固定装具を装着する。

2: 片手でフライパンを使うよう指導する。

3: 家事は一度にまとめて行うよう指導する。

4: 筋力強化は等尺性収縮運動を中心に行う。

5: 関節可動域訓練は最終域感を超えるようにする。

- 答え:4

- 解説:この問題では、63歳の女性で関節リウマチを持つ患者に対する作業療法の留意点を問うています。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2の患者は、軽度の軟骨下骨の破壊や関節周囲の筋萎縮があり、関節運動は制限されてもよいが関節変形は認めない状態です。適切な作業療法の留意点は、筋力強化を等尺性収縮運動を中心に行うことです。

- 膝伸展固定装具を装着することは、長時間同一肢位を保つと疼痛を増悪させる可能性があるため、適切ではありません。

- 関節保護のため、フライパンは両上肢で用いることが望ましい。片手でフライパンを使うよう指導するのは適切ではありません。

- 家事は一度にまとめて行わず、短時間に分けて行い、安静も取り入れるように指導することが適切です。この選択肢は間違いです。

- 等尺性収縮運動は、関節の動きを伴わず筋肉の全長が変化しない運動であり、関節自体にかかる負担を軽減できるため、関節リウマチ患者に適応しやすい。この選択肢は正しいです。

- 関節リウマチ患者に対しては、関節保護のため、関節可動域訓練は愛護的に行う。最終域感を超えるようにするのは適切ではありません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第7問

79歳の女性。脳卒中後の左片麻痺。プラスチックAFOを装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。左立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。歩容を改善するために有用な方法はどれか。

1: 外側フレアを付ける。

2: 足部のベルクロの固定を緩める。

3: 装具の高さを下腿中央付近まで低くする。

4: 装具の中足指節関節部から遠位部を切除する。

5: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

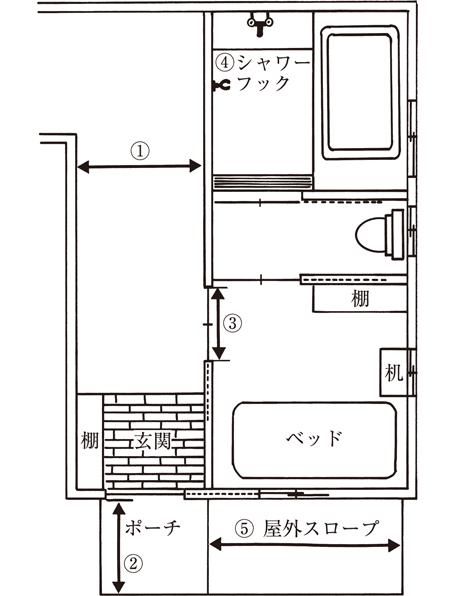

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第12問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 床面のフローリング化

2: 便座の補高

3: ベッドの導入

4: タオル掛けを手すりとして利用

5: ドアノブの変更

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第11問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢筋力はMMTで近位筋4、遠位筋3である。下肢は内反尖足位であるが歩行可能。最近、手指の疲労があり食事がしにくくなったと訴えている。この患者の食事での対応で適切なのはどれか。

1: 吸口付コップを用いる。

2: 食事支援ロボットを用いる。

3: ユニバーサルカフを用いる。

4: 食器をターンテーブルに置く。

5: ポータブルスプリングバランサーを用いる。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

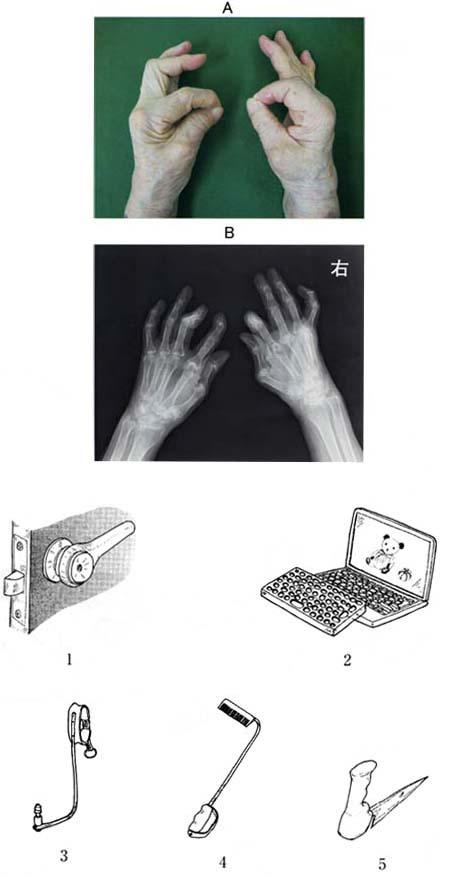

第48回午前:第8問

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節に可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために坐薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第15問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。その後、深部静脈血栓症は治癒したが、手術側の膝に屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: 渦流浴

4: 超短波

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第10問

32歳の女性。右利き。診断名は右乳がん(ステージⅡ)。右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術施行目的で入院となった。夫と2歳の子どもとの3人暮らし。職業は保育士。術前の右上肢機能は良好であり、セルフケアや家事動作は自立していた。術後作業療法について正しいのはどれか。

1: 日光浴を勧める。

2: 術側の上肢は固定する。

3: 事務職への転職を勧める。

4: 重量物を持たないように指導する。

5: 3か月間物干し動作は行わないよう指導する。

- 答え:4

- 解説:この患者は右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術を受けた後に作業療法が実施される。術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 日光浴はがんの発生リスクを低減することを示唆する研究もあるが、観察研究のデータであり、術後の作業療法として日光浴を選択できない。

- 術後に乳房切除創部の安静は行われるが、患側上肢を固定すると、関節拘縮が生じることがあるため、適切ではない。

- 患者は保育士であり、子どもを上肢で介助することも想定できるが、業務内容としては役割分担などで調整する手段があり、事務職へ転職するまでの理由はない。

- 術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 術後3か月間に物干し動作を行わせないとする合理的事象はない。物干し動作は肩関節の運動を伴うが、肩の安静は最小限にしながら、術後早期からADLを含めた活動は痛み自制内で行うことができる。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

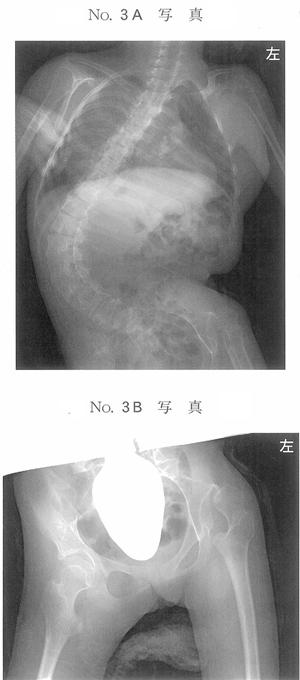

第41回午前:第13問

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第98問

人工膝関節全置換術患者の日常生活で制限が大きいのはどれか。

1: 靴着脱

2: 和式トイレ

3: 足の爪切り

4: 歩行

5: 階段昇降

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する