第54回午前第35問の類似問題

第55回午後:第37問

悪性腫瘍の緩和ケア主体の時期のリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 呼吸困難の軽減は得られない。

2: 運動療法をすることで心理面が改善する。

3: 運動療法をすることで倦怠感は改善しない。

4: 疼痛緩和にマッサージは長期的効果がある。

5: 運動療法をすることで疼痛の改善は得られない。

- 答え:2

- 解説:緩和ケア主体の時期のリハビリテーションでは、運動療法やポジショニング、リラクセーションなどを行うことで、患者の心理面や倦怠感、疼痛などの症状が改善されることが知られています。

- 選択肢1は間違いです。緩和ケア主体の時期であっても、ポジショニングやリラクセーションを行うことで、呼吸困難の軽減がみられることがあります。

- 選択肢2は正しいです。運動療法とカウンセリングの併用やリハビリテーションの実施は、それらを行わない群と比較して、精神的機能の側面、心理的側面を改善させることが報告されています(推奨グレードA)。

- 選択肢3は間違いです。緩和ケア対象がん患者に対するサーキットトレーニングを中心とした運動療法は、倦怠感を改善するので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。

- 選択肢4は間違いです。末期がん患者に対するマッサージ、特に足マッサージは疼痛緩和の即時効果があるので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。ただし、長期的効果については明確ではありません。

- 選択肢5は間違いです。がん患者に対する運動療法により、疼痛閾値の上昇を引き起こす可能性があるとされ、一定の改善が得られることが報告されています。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第63問

乳癌術後の合併症で誤っているのはどれか。

1: 術直後からの肩関節運動は浸出液を増加させる。

2: 術後は肩関節内旋が制限されやすい。

3: 上腕内側の異常感覚を合併することが多い。

4: 腋窩リンパ節廓清は肩関節拘縮の危険因子である。

5: リンパ浮腫は感染を契機に増悪しやすい。

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第67問

悪性腫瘍のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: 回復的、維持的、緩和的内容に分けられる。

2: 化学療法による白血球減少や消化器症状に留意する。

3: 放射線治療中では易疲労性や倦怠感に留意する。

4: 骨転移がある例では病的骨折の危険がある。

5: 脊椎転移に伴う腰痛に対して極超短波療法を行う。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第36問

がん患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 疼痛ケアを優先する。

2: 手術前には開始しない。

3: 余命3か月で終了とする。

4: 化学療法実施時は中止とする。

5: 骨転移があれば安静とする。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第50問

癌患者の緩和ケアにおけるリハビリテーションについて正しいのはどれか。

1: 肺癌がある場合は呼吸介助が禁忌となる。

2: 病名告知を前提として、理学療法を行う。

3: 疼痛コントロールを目的とした理学療法は行わない。

4: この段階ではリンパ浮腫に対する理学療法は行わない。

5: 患者の意思に合わせて理学療法の目的を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第38問

上肢にリンパ浮腫がある乳癌術後患者に対するADL指導として最も適切なのはどれか。

1: 日光浴をする。

2: 三角巾で保護する。

3: 自動介助運動をする。

4: 患肢の挙上を避ける。

5: 高い温度で温浴をする。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第47問

乳癌術後の上肢リンパ浮腫(病期分類Ⅱ期)の日常生活指導として適切なのはどれか。

1: 水分摂取を制限する。

2: 熱い温度で入浴をする。

3: 患肢の皮膚の保湿をする。

4: 患肢のむだ毛を処理する。

5: 上腕を締め付けるような服を着る。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第19問

65歳の男性。胸部解離性大動脈瘤術後の早期理学療法で適切でないのはどれか。

1: 訓練前後に胸部を聴診する。

2: 呼吸介助手技に振動法を用いて排痰を試みる。

3: 腰背部のリラクセーションを行なう。

4: 腹式呼吸を指導する。

5: 座位訓練は胸腔ドレーンの抜去後に開始する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第48問

周術期リハビリテーションの一環で患者に持久力改善のための運動療法を導入することになった。リスク管理の一環として栄養状態を評価するのに有用な項目はどれか。2つ選べ。

1: CK

2: γ-GTP

3: 白血球数

4: 血清総蛋白

5: ヘモグロビン

- 答え:4 ・5

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第8問

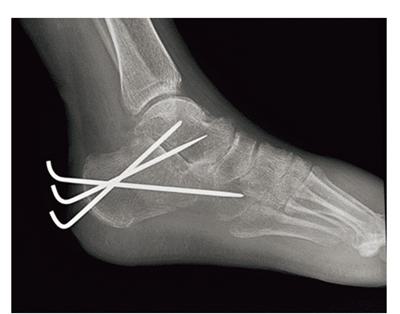

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第36問

がんのリハビリテーションの緩和期の対応で正しいのはどれか。

1: 余命延長が目的である。

2: 骨転移があれば安静臥床とする。

3: 鎮痛薬は時刻を決めて規則的に使用する。

4: 余命3か月未満と診断された後開始する。

5: PS (Performance Status)4では運動中止とする。

- 答え:3

- 解説:がんのリハビリテーションの緩和期の目的は、患者の症状緩和や生活の質の向上を図ることであり、余命延長や運動中止などは必ずしも目的ではない。鎮痛薬の使用や運動療法などは、患者の状態に応じて適切に行われる。

- 余命延長はがんのリハビリテーションの緩和期の目的ではない。症状緩和や生活の質の向上が主な目的である。

- 骨転移があっても、安静臥床ではなく、コルセットや補装具などの補助を行い、車椅子座位や立位訓練を行うことができる。

- 鎮痛薬は時刻を決めて規則的に使用することが適切であり、これが正しい選択肢である。患者の痛みをコントロールするために、規則的な使用が推奨される。

- 緩和期では、余命期間に限らず、リハビリテーションを開始できる。余命3か月未満と診断された後に開始するという制限はない。

- PS(Performance Status)4では、患者は全く動けない状態であるが、環境を整えればベッドやイスで安静に過ごすことができる。運動を中止する必要性はない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第36問

上肢にリンパ浮腫がある乳癌術後患者に対する生活上の指導として最も適切なのはどれか。

1: 日光浴をする。

2: 患肢の挙上を避ける。

3: 高い温度で温浴をする。

4: アームスリングで保護する。

5: 正常なリンパ節へ向けてマッサージを行う。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

作業療法で正しいのはどれか。

1: テニス肘では90°以上の肘屈曲を避ける。

2: 切断指再接着直後の浮腫には寒冷療法を用いる。

3: 肩関節腱板断裂では肩甲骨の回旋運動を制限する。

4: ZoneⅡの屈筋腱損傷の術直後は手関節を屈曲位に保つ。

5: 上腕骨骨幹部骨折では肩関節内外旋訓練を早期に開始する。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第41問

がん患者の緩和ケア病棟におけるリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 病名告知を前提として理学療法を行う。

2: 肺癌の患者では呼吸介助は禁忌となる。

3: 疼痛に対して温熱療法を行うことはない。

4: リンパ浮腫に対して理学療法は行わない。

5: 患者の意思に合わせて理学療法の内容を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第29問

橈骨遠位端骨折の作業療法で正しいのはどれか。

1: 固定中は肩関節の自動運動を行う。

2: 手指の自動運動は固定除去後に開始する。

3: 骨癒合後早期にスポーツを訓練課題に取り入れる。

4: 浮腫がある場合は上肢を動かさないように指導する。

5: 固定除去後の手関節の自動運動は1日に1回1時間行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第49問

熱傷患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

2: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を行う。

4: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

5: 初期の安静肢位として肩関節外転・外旋位をとらせる。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第34問

転移性骨腫瘍で正しいのはどれか。

1: 安静により骨折は予防できる。

2: 造骨性転移では病的骨折は少ない。

3: 虚血で生じる脊髄麻痺は徐々に進行する。

4: 骨転移による痛みに対して温熱療法を行う。

5: 前立腺癌の骨転移はエックス線写真にて骨吸収像を示す。

- 答え:2

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第41問

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 活動期では関節可動域運動は行わない。

2: 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

3: 関節強直では関節可動域運動を行う。

4: 等尺性運動で筋力を維持する。

5: ムチランス変形では他動運動を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第22問

橈骨遠位端骨折におけるリハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: ギプス除去後から開始する。

2: 就寝時には高挙するように指導する。

3: 骨癒合後早期にスポーツに復帰させる。

4: 変形治癒は機能回復に影響を及ぼさない。

5: 加齢は機能回復を遅らせる要因とはならない。

- 答え:2

- 解説:橈骨遠位端骨折のリハビリテーション治療では、早期から開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。また、受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であり、骨癒合後は医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが大切です。

- ギプス除去後から開始するのではなく、できるだけ早期からリハビリテーション治療を開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。

- 正解です。受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であるため、就寝時には高挙するように指導することが適切です。

- 骨癒合後早期にスポーツに復帰させると、軟部組織が運動強度に耐えられず、外傷を負う危険があるため、医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが必要です。

- 変形治癒は、手関節痛、可動域制限、神経合併症などを伴い、機能回復に影響を及ぼすことがあるため、変形治癒が機能回復に影響を及ぼさないとは言えません。

- 加齢は細胞分裂のスピードが緩やかになるため、骨癒合や機能回復が遅れる要因となります。したがって、加齢は機能回復を遅らせる要因となることがあります。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する