第53回午後第35問の類似問題

第51回午後:第46問

転換性障害のため歩行障害がみられる患者への作業療法で優先すべきなのはどれか。

1: 住宅環境の整備を進める。

2: 廃用性機能障害を予防する。

3: 無意識の葛藤についての洞察を促す。

4: 難易度の高い作業への挑戦を勧める。

5: 器質的な原因との矛盾点に直面させる。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

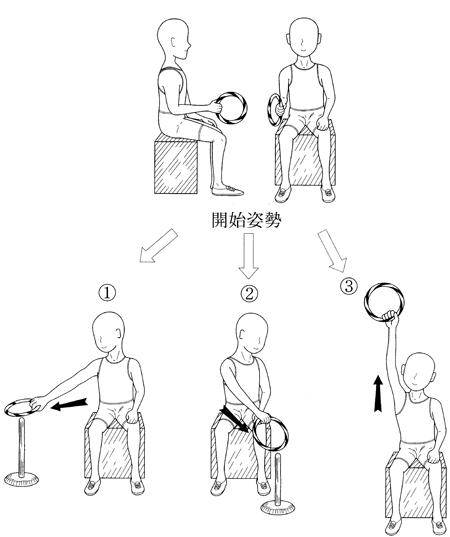

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)ランクJ、認知症性老人の日常生活自立度ランクIIIの高齢障害者に対する在宅介護のアセスメントで優先度が低いのはどれか。

1: 医学的急変時の対応

2: 玄関の戸締りの方法

3: 台所の火の後始末

4: 電動三輪車の操作

5: デイケアの利用

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第48問

自助具と疾患との組合せで適切でないのはどれか。

1: ソックスエイド-アテトーゼ型脳性麻痺

2: レバー式水道栓-慢性関節リウマチ

3: 万能カフ- ─頸髄損傷

4: ループ付きタオル─脳卒中片麻痺

5: ストローホルダー─進行性筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよこの患者のADLで正しいのはどれか。

1: 寝返りには手すりが必要

2: 長座位保持には手すりが必要

3: 食事には長対立装具が必要

4: 更衣はズボンを除いて可能

5: 洋式トイレの使用が可能

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第56問

重症心不全患者について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.訓練や作業は食事の直後に行う。イ.入浴でつかるのは臍から胸までにする。ウ.四季を通じて保温に注意する。エ.筋力増強にはハンドグリップでの訓練を行う。オ.しゃがんでの草取りを勧める。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第27問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 四つ這い移動練習

2: 脊柱の可動域運動

3: 電動車椅子操作の練習

4: 短下肢装具装着での立位バランス練習

5: 台やテーブルを利用した立ち上がり練習

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

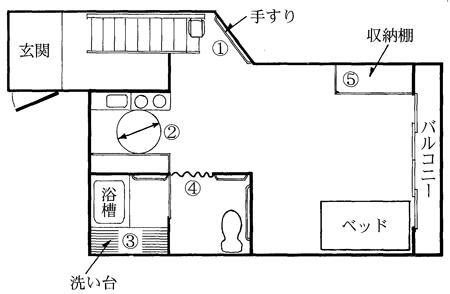

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1: 起居動作の維持

2: 呼吸能力の維持

3: 自己導尿の確立

4: 関節拘縮の予防

5: 移動手段の確保

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第61問

多発性硬化症の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙 縮-全身温浴

2: 廃用性筋力低下-等張性筋力増強

3: 運動失調-重錘負荷

4: 耐久力低下-ボルグ指数11の運動

5: 歩行時尖足-短下肢装具

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1: 文字盤を大きくした電話機

2: 太柄のスプーン

3: 吸い口付湯呑み

4: リーチャー

5: 歩行車

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第7問

67歳の男性。Parkinson病、Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。室内は伝い歩きで屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向がみられ時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 段差の解消

2: 手すりの設置

3: 引き戸の導入

4: ベッドの導入

5: 毛足の長いじゅうたんの設置

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する