第53回午後第35問の類似問題

第53回午前:第45問

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1: 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。

2: 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。

3: 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。

4: 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。

5: 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第31問

疾患と作業種目の組合せで適切なのはどれか。

1: Parkinson病―――――――毛糸のかぎ針編み

2: 関節リウマチ―――――――タイルモザイク

3: 脊髄小脳変性症――――――彫刻

4: 慢性閉塞性肺疾患―――――木工

5: 筋萎縮性側索硬化症――――パソコン操作

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

脳血管性認知症患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 患者の得意な活動をみつけて行う。

2: 決定した活動は固定化して行う。

3: 患者の生活史を参考に活動の選択をする。

4: 患者の自尊心を大切にする。

5: スタッフとの良い関係作りを心がける。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第53問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上着はかぶりタイプから練習する。

2: 車椅子上で起立性低血圧が起こったら下肢を挙上する。

3: 自己導尿ができるようにカテーテル操作の練習をする。

4: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

5: コンピュータの入力デバイスを検討する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第44問

急性期脳血管障害に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1: JCS3桁

2: 重度な運動麻痺

3: 神経症状の増悪

4: 収縮期血圧220 mmHg

5: 重篤な全身性合併症

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第82問

変形性膝関節症患者への生活指導で適切でないのはどれか。

1: 水泳

2: ジョギング

3: 体重のコントロール

4: 重量物運搬の回避

5: 椅子使用などの洋式生活

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第64問

能力低下へのアプローチとして誤っているのはどれか。

1: 脊髄損傷患者への車椅子訓練

2: 精神障害者への生活技能訓練

3: 知的障害者への就労準備訓練

4: 痴呆患者への記憶想起訓練

5: 脳卒中患者への利き手交換訓練

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

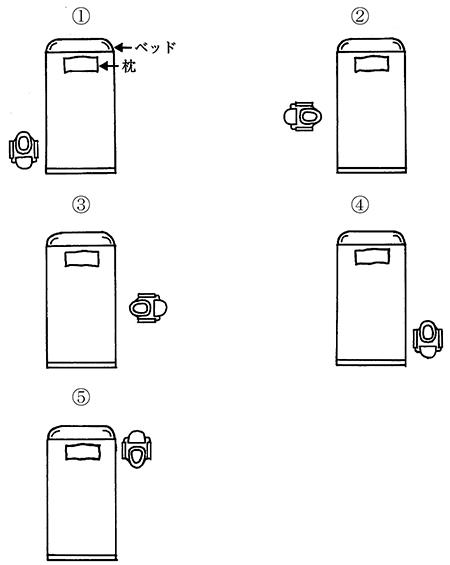

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

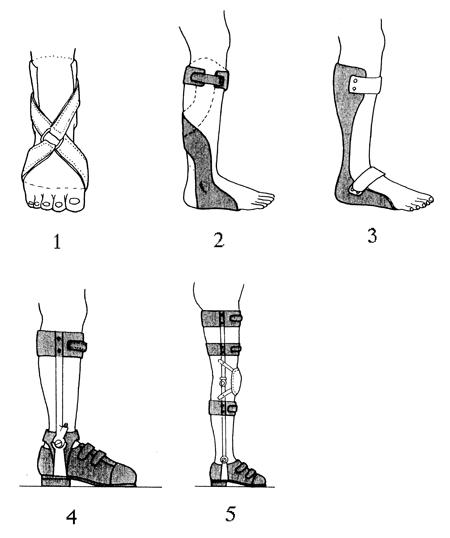

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

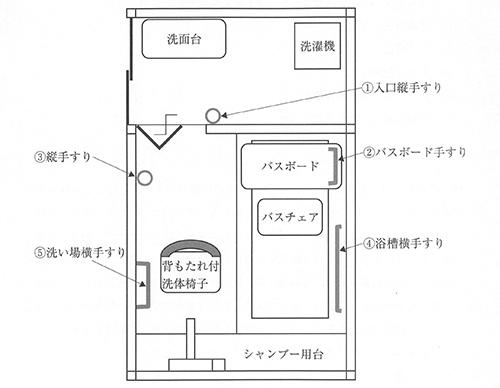

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する