第38回午前第12問の類似問題

第44回午前:第20問

79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。

1: 立位での二重課題

2: 交互型歩行器での歩行運動

3: 麻痺側下肢に対する筋力増強

4: 座位での麻痺側手指の巧緻運動

5: 視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第12問

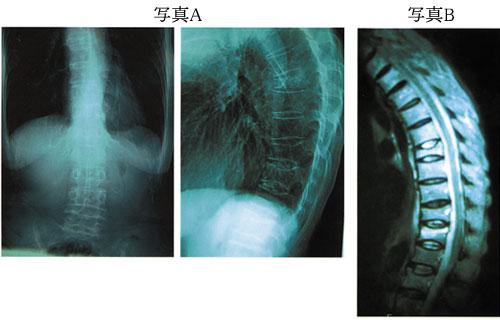

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI写真Bを示す。この患者がベッド上で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側下肢への弾性ストッキングの着用

2: 背臥位で砂のうを用いた両上肢の筋力強化

3: 足関節の底背屈自動運動

4: 重錘バンドを用いた下肢伸展挙上運動

5: コルセットを装着しての背臥位での殿部挙上運動

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

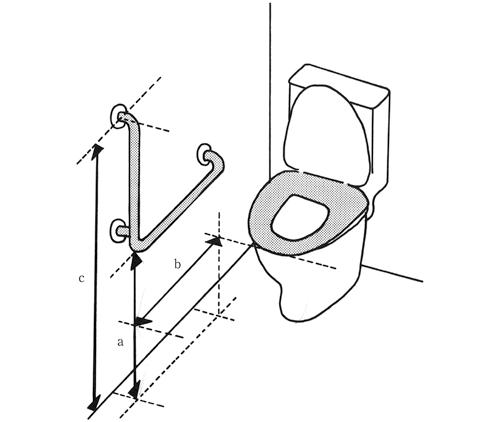

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第17問

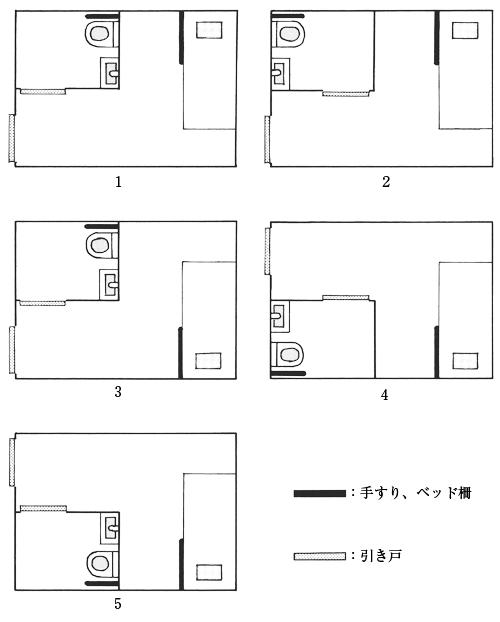

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

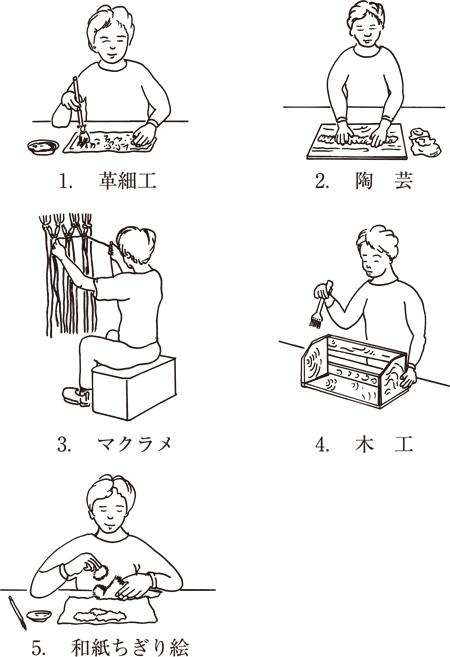

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第20問

7か月の男児。痙直型四肢麻痺。図に示す運動療法の効果で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.頭部のコントロールイ.体幹伸展筋の痙縮抑制ウ.肩甲骨内転筋の痙縮抑制エ.手の正中位動作の学習オ.両下肢伸展の促通

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

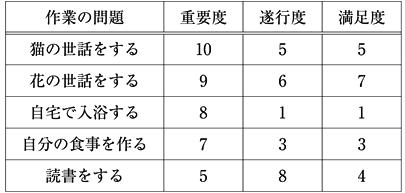

第50回午後:第3問

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

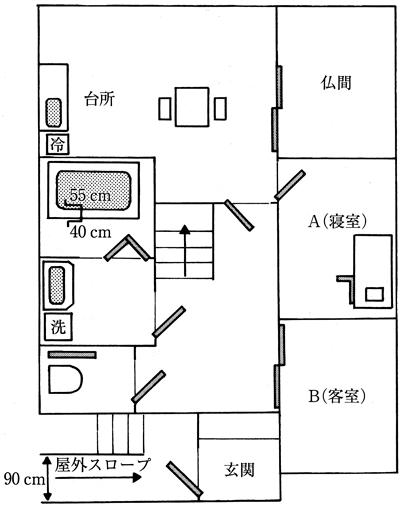

第54回午後:第13問

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

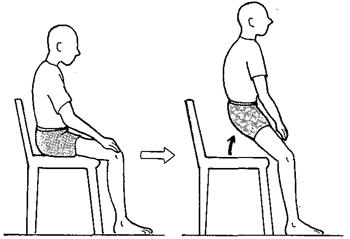

第42回午前:第18問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIV。椅子からの立ち上がり動作が図のようになり、上手にできないことが多い。立ち上がり動作の訓練として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節を底屈させて床を蹴るようにする。

2: 体幹を前屈させてお辞儀をするようにする。

3: 両上肢を前方へ出すようにする。

4: 殿部が座面を離れると同時に膝関節を伸展する。

5: 座面を膝の位置より低いものにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

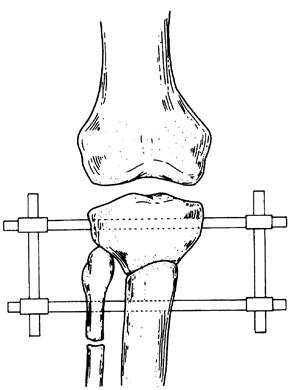

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

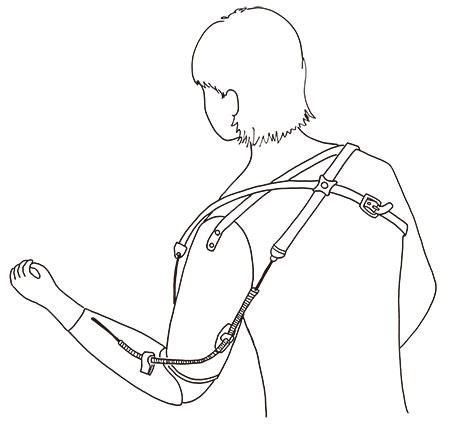

第51回午前:第5問

30歳の女性。左上腕切断(短断端)。図のような能動義手を選択した。この義手を使用して可能な動作はどれか。

1: ドアノブを回す。

2: 綿棒で耳かきをする。

3: 30 kgの米袋を持ち上げる。

4: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

5: 包丁操作のときに野菜を押さえる。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第57問

筋萎縮性側索硬化症にみられる症状はどれか。

1: 運動失調

2: 固縮

3: 感覚障害

4: 構音障害

5: 排尿障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

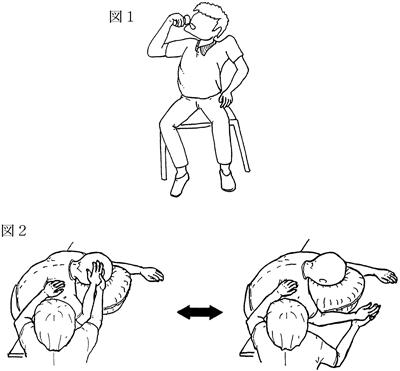

第41回午前:第9問

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する