第37回午前第58問の類似問題

第43回午後:第81問

変形性膝関節症で誤っているのはどれか。

1: 中高年の女性に多い。

2: 日本人では内反型が多い。

3: 動き始めの疼痛が特徴である。

4: 明らかな原因のない一次性が多い。

5: 進行すると脛骨が大腿に対して内旋変形する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

作業療法で正しいのはどれか。

1: テニス肘では90°以上の肘屈曲を避ける。

2: 切断指再接着直後の浮腫には寒冷療法を用いる。

3: 肩関節腱板断裂では肩甲骨の回旋運動を制限する。

4: ZoneⅡの屈筋腱損傷の術直後は手関節を屈曲位に保つ。

5: 上腕骨骨幹部骨折では肩関節内外旋訓練を早期に開始する。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第35問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 健側下肢から階段を下りる。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導では、股関節の後方脱臼のリスクを考慮し、股関節屈曲・内転・内旋の複合や過度な屈曲位を避ける動作が適切である。

- 和式トイレで排泄する姿勢は、しゃがみ込む際に股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 割り座は、股関節屈曲・内転・内旋が複合した肢位で、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- あぐら座位での靴下着脱は、股関節外転・外旋位となるため、指導として適切である。ただし股関節の過度な屈曲には注意が必要である。

- 健側下肢から階段を下りると、術側の片側立脚位で体重を支持しながら遠心性屈曲を行うことになり、脱臼の危険性が高まるため、適切ではない。

- 椅子に座って床の物を拾うと、股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第16問

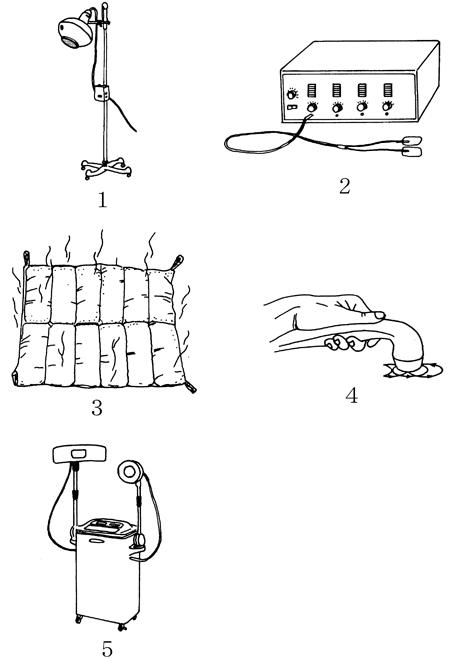

70歳の女性。慢性関節リウマチ。スタインブロッカーの機能障害分類クラスII。人工膝関節置換術後4週で歩行訓練中だが、同側の股関節深部の疼痛が強く訓練に支障をきたしている。疼痛軽減に適切な機器はどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: ちぎり絵による手指筋力維持

3: 体操による上肢近位筋の筋力維持

4: 飲み込みやすい食物の紹介

5: モビールを用いた呼吸筋強化

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第34問

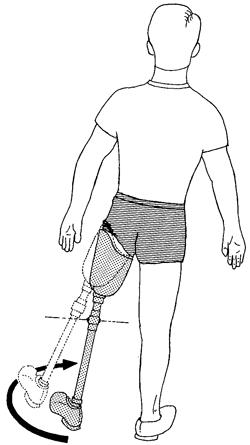

大腿義足を装着した患者の歩行時に図のような現象が観察された。原因はどれか。

1: 義足が長すぎる。

2: 後方バンパーが硬すぎる。

3: 切断側の股関節外転筋力が不足している。

4: ソケットに対して膝継手が内旋している。

5: ソケットの初期屈曲角度が不足している。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第85問

疾患と装具との組合せで正しいのはどれか。

1: 橈骨神経麻痺-パンケーキ型装具

2: 腰椎圧迫骨折-ジュエット型装具

3: 頸椎脱臼骨折-ウイリアムス型装具

4: 多発性硬化症-バネ付長下肢装具

5: 大腿神経麻痺-PTB型装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第80問

骨折後に発生する合併症で誤っているのはどれか。

1: 静脈血栓症

2: 阻血性拘縮(フォルクマン拘縮)

3: 骨化性筋炎

4: 無腐性骨壊死

5: デュプイトラン拘縮

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第67問

悪性腫瘍のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: 回復的、維持的、緩和的内容に分けられる。

2: 化学療法による白血球減少や消化器症状に留意する。

3: 放射線治療中では易疲労性や倦怠感に留意する。

4: 骨転移がある例では病的骨折の危険がある。

5: 脊椎転移に伴う腰痛に対して極超短波療法を行う。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第88問

先天性股関節脱臼について誤っているのはどれか。

1: 女児に多い。

2: 股関節伸展制限が著しい。

3: 下肢の短縮がみられる。

4: 歩行開始は遅延する。

5: トレンデレンブルグ徴候がみられる。

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第19問

85歳の女性。玄関で転倒し、大腿骨頸部内側骨折(ガーデンステージIV)と診断され、セメント使用の人工骨頭置換術を受けた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 早期の立位訓練

2: 早期から自力での側臥位を許可

3: 股関節の外転運動

4: 脱臼防止肢位の教育

5: 足関節の底背屈運動

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第72問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 外側側副靱帯は屈曲位で緊張する。

2: 最終伸展時に脛骨の外旋が起こる。

3: 外側半月は外側側副靱帯と結合する。

4: 大腿骨軸と脛骨軸とは軽度内反している。

5: 後十字靱帯は大腿骨の顆間窩後方に付着する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第66問

神経・筋変性疾患のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: Guillain–Barré 症候群では訓練中の不整脈に注意する。

2: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

3: 脊髄小脳変性症では早期から補助具を導入する。

4: 筋萎縮性側索硬化症の車椅子利用者では褥瘡の発生に注意する。

5: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第85問

女性に多いのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 晩発性小脳皮質萎縮症

3: アルツハイマー病

4: 進行性核上性麻痺

5: パーキンソン病

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第50問

萎縮の機序で誤っている組合せはどれか。

1: 長期臥床による筋萎縮 - 廃用

2: 水頭症による大脳萎縮 - 持続的圧迫

3: 総腸骨動脈狭窄による筋萎縮 - 血流の減少

4: 末梢神経損傷による筋萎縮 - 神経支配の消失

5: 下垂体腫瘍による視神経萎縮 - 内分泌刺激の減少

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第32問

外傷と合併しやすい神経麻痺との組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕骨骨幹部骨折 — 腋窩神経麻痺

2: 尺骨骨折 — 正中神経麻痺

3: 股関節後方脱臼 — 坐骨神経麻痺

4: 大腿骨顆部骨折 — 大腿神経麻痺

5: 脛骨骨幹部骨折 — 脛骨神経麻痺

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第12問

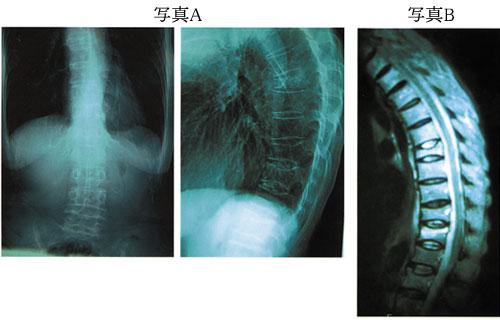

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI写真Bを示す。この患者がベッド上で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側下肢への弾性ストッキングの着用

2: 背臥位で砂のうを用いた両上肢の筋力強化

3: 足関節の底背屈自動運動

4: 重錘バンドを用いた下肢伸展挙上運動

5: コルセットを装着しての背臥位での殿部挙上運動

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第48問

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧――離床

2: 筋力低下――――神経筋電気刺激

3: 骨萎縮―――――機能的電気刺激

4: 褥瘡――――――体位変換

5: 深部静脈血栓――弾性ストッキング

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する