答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第37回 午前 第57問

20件の類似問題

閉鎖性外傷性脳損傷の特徴で適切でないのはどれか。 ...

広告

57

第35回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

外傷性脳損傷について誤っているのはどれか。

1

グラスゴー・コーマ・スケールは意識障害の評価法である。

2

麻痺が軽くても種々の行動障害が問題となる。

3

受傷直後には一見正常に行動していてもそれを記憶していない時期がある。

4

重症例では多発外傷を伴いやすい。

5

記憶障害の頻度は脳卒中より少ない。

52

第39回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

脳卒中と比較して外傷性脳損傷に特徴的でない症状はどれか。

1

遷延性意識障害

2

通過症候群

3

注意障害

4

失語

5

健忘

50

第41回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

外傷性脳損傷のADLの予後と関連しないのはどれか。

1

昏睡の期間

2

除皮質肢位の有無

3

外傷性健忘の期間

4

共同性注視障害の有無

5

半盲の有無

54

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

外傷性脳損傷の前頭葉症状で頻度が低いのはどれか。

1

記憶障害

2

人格変化

3

遂行機能障害

4

注意力低下

5

半側空間無視

64

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

頭部外傷患者にみられる障害の特徴で適切でないのはどれか。

1

自発性低下のため指示が必要である。

2

受傷前後のことを忘れている。

3

簡単なテストもいらいらして中断する。

4

復職しても仕事を続けることが困難である。

5

動作性知能より言語性知能の低下が大きい。

広告

89

第46回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

外傷性脳損傷後にみられやすい症状はどれか。

1

運動失語

2

着衣失行

3

相貌失認

4

全般性注意障害

5

左半側空間無視

31

第45回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

外傷性脳損傷後の障害と援助との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

記憶障害-抽象的な情報の提供を多くする。

2

感情爆発-訓練環境では興奮させる刺激を除去する。

3

遂行機能障害-複雑な工程で新規の課題を繰り返す。

4

意欲・発動性の低下-意欲が回復するまで観察する。

5

欲求のコントロール低下-必要な具体的行動を本人・家族と共有する。

48

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

外傷性脳損傷後の障害と訓練・対応との組合せで適切なのはどれか。

1

記憶障害 − 作業工程が多い種目とする。

2

半側空間無視 − 無視側からの刺激を多くする。

3

注意障害 − 作業工程の展開を速くする。

4

遂行機能障害 − 毎回新しい作業活動を準備する。

5

社会的行動障害 − 新しい集団への参加を促す。

49

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

外傷性脳損傷者の生活状況でよく観察されるのはどれか。

1

メモを利用することができる。

2

長時間の作業ができる。

3

時間の約束を守れる。

4

何事も楽天的に考える。

5

他者の注意を素直に受け入れる。

26

第55回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

解説

びまん性軸索損傷の患者で正しいのはどれか。

1

運動失調は呈さない。

2

認知障害の回復は良好である。

3

四肢、体幹の外傷の合併は少ない。

4

四肢、体幹の関節拘縮を生じやすい。

5

社会的行動異常が生活上において問題となる。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

広告

86

第44回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

びまん性軸索損傷が最も起こりやすい部位はどれか。

1

脳 梁

2

側頭極

3

側頭葉外側面

4

側頭葉内側面

5

前頭葉眼窩面

50

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

単純ヘルペスウイルス脳炎後の患者。意識は清明で日常会話は可能である。残存症状として可能性の高いのはどれか。

1

流暢性の低下

2

記銘力の低下

3

拮抗失行

4

相貌失認

5

半側空間無視

78

第46回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

脳損傷後の出来事が思い出せないようになることはどれか。

1

作 話

2

失 認

3

前向健忘

4

逆向健忘

5

見当識障害

84

第50回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

出血部位と出現しやすい症候の組合せで正しいのはどれか。

1

被殻 - 作話

2

皮質下 - 複視

3

視床 - 注意障害

4

小脳 - 反響言語

5

橋 - 半側空間無視

5

第59回 午後

|

作業療法士実地問題

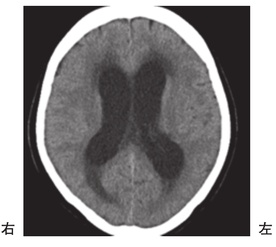

その後、急性期病院で2週間の保存的治療を受け、回復期リハビリテーション病院に転院した。転院後、徐々に自発性低下、行動異常および頻回な転倒を認めた。転院してから約2週後の頭部CTを別に示す。考えられる他の特徴的な症状はどれか。

1

下痢

2

発熱

3

血圧上昇

4

視野障害

5

排尿障害

広告

65

第36回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

頭部外傷後遺症における障害で特徴的な点はどれか。

1

排尿障害

2

排便障害

3

呼吸障害

4

情意の障害

5

嚥下の障害

7

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。障害されているのはどれか。

1

意味記憶

2

近時記憶

3

遠隔記憶

4

展望記憶

5

手続き記憶

66

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

発症後1週経過した脳卒中患者(ブルンストローム法ステージは上肢III、手指IV、下肢IV)の評価で適切でないのはどれか。

1

病前の機能レベルは機能予後に重要である。

2

脳圧亢進は生命予後に関連する。

3

意識障害は高次脳機能症状を分かりにくくする。

4

移動の予後は車椅子が中心となる。

5

上肢の機能予後は補助手以上となる。

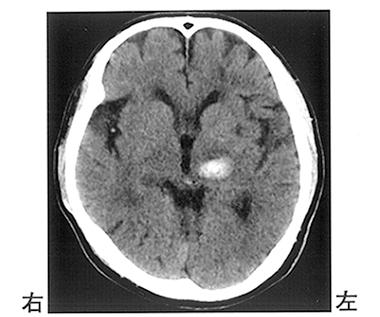

90

第56回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

頭部CTを示す。出血部位はどれか。

1

後頭葉皮質下

2

頭頂葉皮質下

3

尾状核

4

被 殻

5

視 床

71

第40回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

脳血栓と比較して脳出血に特徴的なのはどれか。

1

活動時に発症しやすい。

2

症状の進行が緩徐である。

3

高齢者に多い。

4

TIAを前駆症候とする。

5

意識障害は軽いことが多い。

広告