第35回午前第3問の類似問題

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第3問

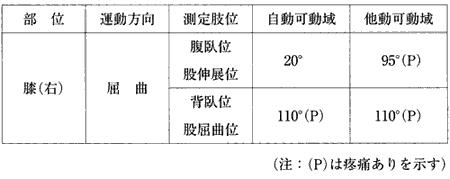

関節可動域の測定結果を表に示す。この結果から判定できるのはどれか。

1: 右ハムストリングスに筋力低下がある。

2: 右ハムストリングスに収縮時痛がある。

3: 筋以外の関節軟部組織の疼痛はない。

4: 右大腿直筋の伸張痛はない。

5: 右大腿直筋の短縮はない。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

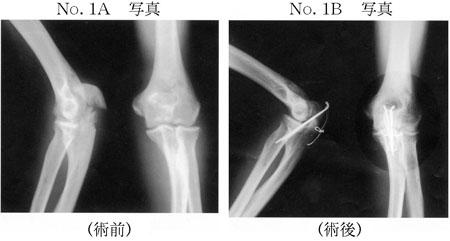

第42回午前:第13問

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。この患者の作業療法プログラムで誤っているのはどれか。

1: 肘関節の関節可動域訓練

2: MP屈曲位を保持した握り-放しの訓練

3: 背側・掌側骨間筋の筋力増強訓練

4: コックアップスプリントを用いた装具療法

5: 表在感覚の知覚再教育

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

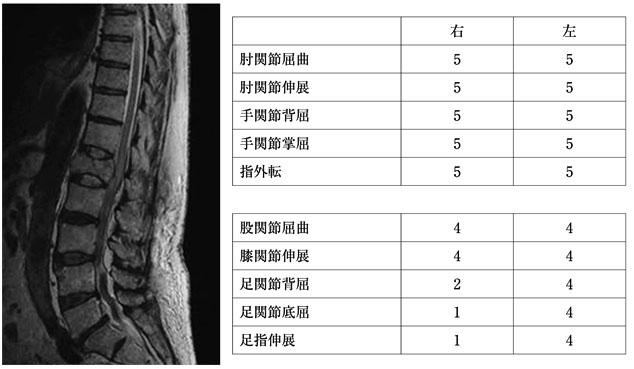

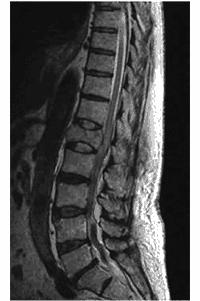

第47回午後:第11問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

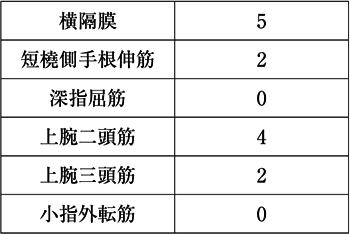

第50回午後:第10問

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第86問

特発性大腿骨頭壊死症について正しいのはどれか。

1: 小児に多い。

2: 手術適応例は少ない。

3: 両側性病変は稀である。

4: ステロイド薬使用者に多い。

5: 股関節内外旋可動域は保たれる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第5問

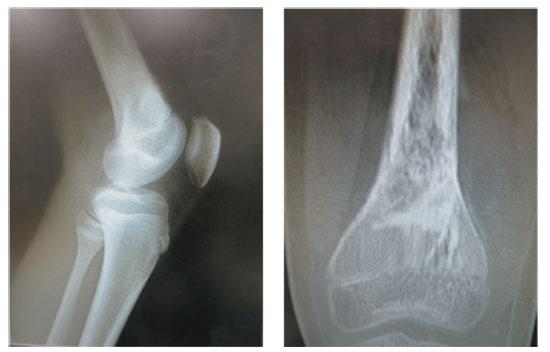

13歳の男子。1か月前から膝の疼痛が生じ、近医を受診。精査が必要となり大学病院へ紹介された。左大腿骨遠位に境界不明瞭な腫瘤を触れる。単純エックス線写真を示す。化学療法が始まり、リハビリテーション治療が処方された。リハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: 易感染性に注意する。

2: 積極的に患部のマッサージを行う。

3: 患側の運動負荷は健側と同様でよい。

4: 骨端線に近い病巣なので温熱療法が効果的である。

5: 健側のリハビリテーション治療は化学療法後から行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

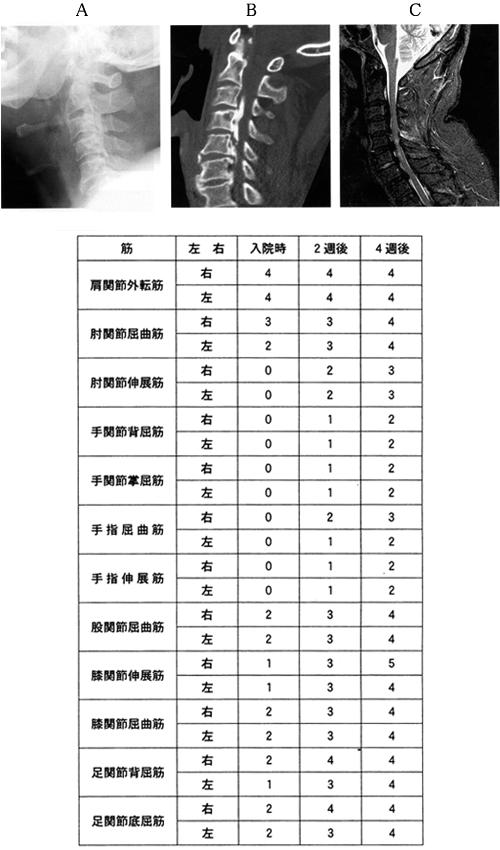

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

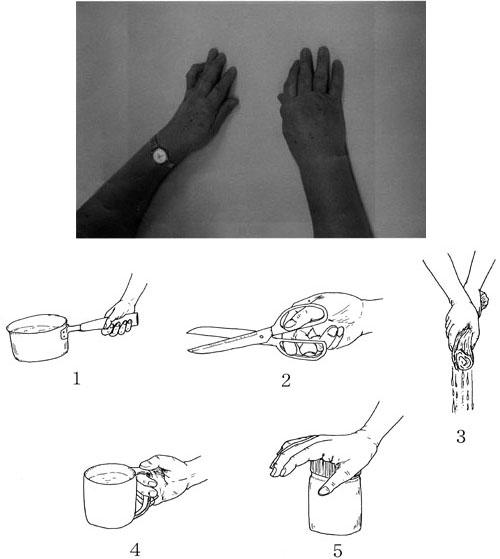

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の生活指導で正しいのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第3問

理学療法士が、図に示すように患者の左上肢を包むように支え、患者の右指で左の母指をつまむように指示している。この検査で評価しようとする障害はどれか。ただし、患者が右指で左母指をつまむ過程を観察することで評価を行う。

1: 右上肢の不随意運動

2: 右上肢の体性感覚障害

3: 左上肢の不随意運動

4: 左上肢の体性感覚障害

5: 半側無視

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

患者の股関節部エックス線写真を示す。大腿骨および下腿骨に骨折はなく、膝関節の変形や可動域制限はない。右大腿長44.0 cm、両側の下腿長35.5 cm、右下肢の棘果長83.0 cmであった。左下肢の肢長検査で正しいのはどれか。

1: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

2: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 78.5 cm

3: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

4: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

5: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第21問

単関節の障害で後髪をとかすことができなかった。このときの関節運動と可動域制限の組合せで正しいのはどれか。ただし、自助具は使用しないこととする。

1: 肩関節屈曲 − 90°

2: 肩関節外転 − 120°

3: 肘関節屈曲 − 50°

4: 前腕回内 − 50°

5: 手関節背屈 − 20°

- 答え:3

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第23問

四肢長と測定部位の組合せで正しいのはどれか。

1: 棘果長―――上前腸骨棘の最下端から内果の最下端まで

2: 手長――――橈骨茎状突起の最下端から中指の先端まで

3: 上腕長―――肩峰の最前端から肘頭の最突出点まで

4: 前腕長―――肘頭の最上端から尺骨茎状突起の最下端まで

5: 転子果長――小転子の最上端から外果の外側突出点まで

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第10問

32歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。手指に可動域制限がある。手関節背屈時の写真(別冊No. 4)を別に示す。把持力を高めるために使用する装具として適切なのはどれか。

1: コックアップスプリント

2: Thomas(トーマス)スプリント

3: Oppenheimer(オッペンハイマー)スプリント

4: ナックルベンダースプリント

5: 短対立スプリント

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 大腿部の筋リラクセーション

2: 極超短波による温熱療法

3: 足関節自動運動

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮

5: 健側に行うPNF

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第6問

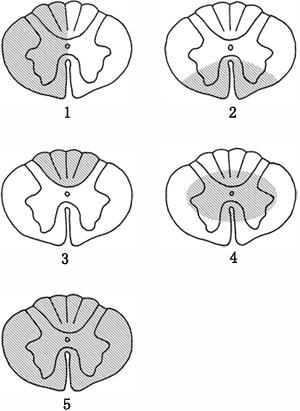

68歳の男性。体操中に頸部を急激に後方へ反らした際に受傷し、骨傷のない頸髄損傷と診断された。独歩は可能だが、上肢に強い運動障害を認める。損傷型として最も考えられるのはどれか。ただし、図の斜線部は頸髄横断面における損傷部位を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1: ギャッジアップ訓練

2: 車椅子座位訓練

3: 健側下肢の筋力訓練

4: 寝返り練習

5: 下肢装具を装着しての立位訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する