第34回午前第69問の類似問題

第39回午前:第68問

脊髄損傷の機能残存レベルと生活関連活動との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第4頸髄節-環境制御装置の利用

2: 第5頸髄節-機能的把持スプリントでの書字

3: 第6頸髄節-改造車の運転

4: 第7頸髄節-包丁の使用

5: 第1胸髄節-キーボード楽器の演奏

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第53問

脊髄損傷の機能残存レベルと生活関連活動との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第4頸髄節-環境制御装置の利用

2: 第5頸髄節-機能的把持スプリントでの書字

3: 第6頸髄節-改造車の運転

4: 第7頸髄節-包丁の使用

5: 第1胸髄節-キーボード楽器の演奏

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第40問

誤っている組合せはどれか。

1: 側頭筋-咀嚼する

2: 眼瞼挙筋-目を見開く

3: 口輪筋-口唇を閉じる

4: 頬筋-頬をふくらませる

5: 広頸筋-口角を引き下げる

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第48問

外傷性脳損傷後の障害と訓練・対応との組合せで適切なのはどれか。

1: 記憶障害 − 作業工程が多い種目とする。

2: 半側空間無視 − 無視側からの刺激を多くする。

3: 注意障害 − 作業工程の展開を速くする。

4: 遂行機能障害 − 毎回新しい作業活動を準備する。

5: 社会的行動障害 − 新しい集団への参加を促す。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

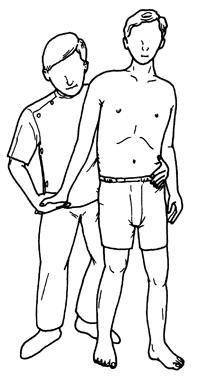

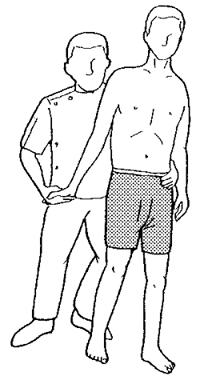

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第94問

疾患と病理変化との組合せで誤っているのはどれか。

1: 多発性硬化症-中枢神経の脱髄

2: ハンチントン舞踏病-線条体の変性

3: アルツハイマー病-大脳皮質の変性

4: パーキンソン病-大脳白質の変性

5: 筋萎縮性側索硬化症-脊髄前角細胞の脱落

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第31問

成人期の二次障害として頸椎症性脊髄症を発症しやすい疾患はどれか。

1: 先天性多発性関節拘縮症

2: アテトーゼ型脳性麻痺

3: 痙直型脳性麻痺

4: 骨形成不全症

5: 分娩麻痺

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第55問

脊髄損傷の機能残存レベルと課題との組合せで誤っているのはどれか。

1: C4-電動車椅子の操作

2: C5-ベッドへの横移乗

3: C6-長便座への移乗

4: C7-自動車への車椅子の積み込み

5: C8-高床浴槽への出入り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第84問

整形外科的治療で適切でない組合せはどれか。

1: クラッチフィールド牽引-頸椎脱臼骨折

2: 人工骨頭置換術-大腿骨頸部骨折

3: プレート固定法-橈骨・尺骨骨折

4: ひきよせ締結法-膝蓋骨骨折

5: 髄内釘法-脛骨近位端骨折

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第75問

疾患と病理変化の組合せで誤っているのはどれか。

1: Parkinson病 - 大脳白質の変性

2: 多発性硬化症 - 中枢神経の脱髄

3: Huntington病 - 線条体の変性

4: Alzheimer型認知症 - 大脳皮質の変性

5: 筋萎縮性側索硬化症 - 脊髄前角細胞の脱落

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第69問

脊髄損傷者の機能残存レベルと車椅子の処方の組合せで適切でないのはどれか。

1: C4:チンコントロール電動車椅子

2: C5:水平ノブ付きハンドリム

3: C6:取り外し式肘当て

4: C7:長いブレーキレバー

5: Th10:低いバックレスト

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第52問

誤っている組合せはどれか。

1: 静脈瘤-静脈壁限局性拡張

2: 動脈硬化症-アテローム変性

3: 虚血性心疾患-冠動脈血栓

4: 糖尿病性網膜症-眼底部小動脈瘤

5: レイノー病-閉塞性血栓性血管炎

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第41問

高次脳機能障害と検査の組合せで正しいのはどれか。

1: 失語 ― かな拾いテスト

2: 注意障害 ― TMT

3: 記憶障害 ― Kohs立方体組み合わせ検査

4: 遂行機能障害 ― BIT

5: 半側空間無視 ― BADS

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第97問

四肢麻痺者の自動車運転の部品とその工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1: ドアノブ-ループ取り付け

2: ハンドル-固定具取り付け

3: シートベルト-2点式

4: アクセル操作レバー-U字型

5: ドア-2ドア型

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第71問

膝周囲のスポーツ外傷と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 前十字靱帯再建術後-膝伸展可動域の制限

2: 関節鏡視下半月板切除術後-早期部分荷重訓練

3: ジャンパー膝-膝窩部への超音波療法

4: 腸脛靱帯炎-ランニングの禁止

5: 離断性骨軟骨炎-膝関節固定装具の適用

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第10問

脳神経核と存在部位との組合せで誤っているのはどれか。

1: 動眼神経-中脳

2: 迷走神経-延髄

3: 外転神経-橋

4: 舌下神経-延髄

5: 副神経-中脳

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する