第34回午前第44問の類似問題

第34回午後:第85問

末梢神経麻痺の症候で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.不随意運動イ.感覚障害ウ.筋萎縮エ.病的反射オ.腱反射亢進

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第56問

正しい組合せはどれか。

1: パーキンソン病-BFO

2: 片麻痺-ボタンエイド

3: 脊髄小脳変性症-リーチャー

4: 関節リウマチ-起き上がりひも

5: 筋萎縮性側索硬化症-軽量太柄スプーン

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第34問

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 上腕二頭筋の収縮を利用する。

2: 上腕三頭筋の収縮を利用する。

3: 前処置として温熱を加える。

4: 手関節の可動域運動を行う。

5: 短時間に強い伸張を加える。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第48問

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧――離床

2: 筋力低下――――神経筋電気刺激

3: 骨萎縮―――――機能的電気刺激

4: 褥瘡――――――体位変換

5: 深部静脈血栓――弾性ストッキング

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第71問

10歳のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に行う理学療法で誤っているのはどれか。

1: 在宅呼吸訓練の指導

2: 腸脛靱帯の持続的伸張運動

3: 長下肢装具による歩行訓練

4: 下肢筋への機能的電気刺激

5: 自動運動による筋力低下の予防

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

ギラン・バレー症候群で誤っているのはどれか。

1: 四肢の弛緩性麻痺を生じる。

2: 重症では呼吸筋麻痺をきたす。

3: 初期に軽い感覚障害を生じる。

4: 軸索型は脱髄型より予後が良好である。

5: 肢節近位部から遠位部に向けて回復する。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

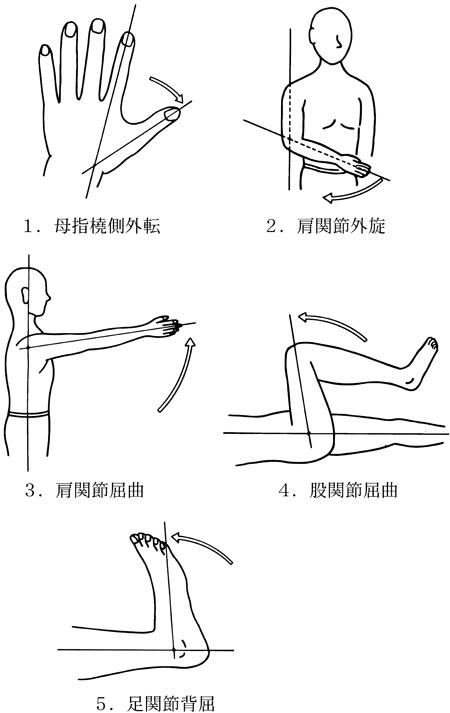

第42回午前:第3問

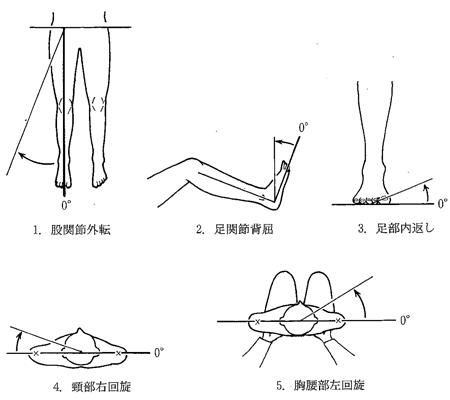

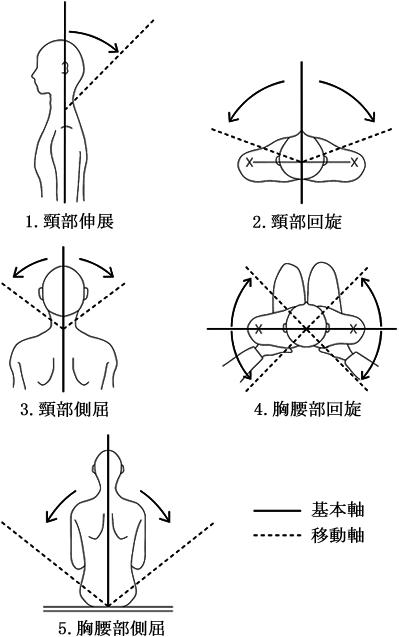

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第35問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第61問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: コルセットを作製する。

4: 股関節の伸筋を強化する。

5: 体幹筋は腹筋を中心に強化する。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第43問

温熱療法を避けるべき疾患はどれか。

1: 多発性筋炎

2: Parkinson病

3: 視神経脊髄炎

4: 亜急性連合性脊髄変性症

5: Charcot-Marie-Tooth病

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

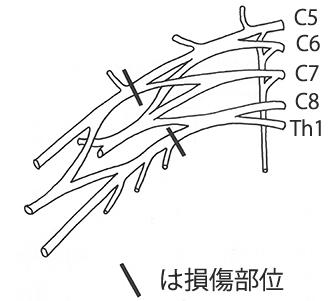

第53回午前:第8問

図のような腕神経叢損傷で障害される動きはどれか。

1: 肩甲帯の挙上

2: 肘関節の屈曲

3: 手関節の背屈

4: 肩関節の外転

5: 肩関節の水平伸展

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第37問

廃用症候群における症状と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋萎縮―――――――装具固定

2: 骨萎縮―――――――機能的電気刺激

3: 下腿浮腫――――――安静保持

4: 起立性低血圧――――塩分制限

5: 深部静脈血栓症―――抗凝固療法

- 答え:5

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって筋肉や骨が萎縮し、機能が低下する症状です。適切な治療法を選択することが重要です。

- 筋萎縮に対して装具固定は適切ではありません。装具固定は関節を安静に保つために使用されますが、筋萎縮の治療にはダイナミックスプリントのように伸張力を発生できるものが適しています。

- 骨萎縮に対して機能的電気刺激は適切ではありません。機能的電気刺激は運動神経を電気刺激で興奮を調整し、骨格筋の収縮を促すため、筋萎縮の予防や神経-筋の再教育に用いられます。

- 下腿浮腫に対して安静保持は適切ではありません。安静によって筋収縮による血管へのポンプ作用が働かずに浮腫が生じます。適切な治療法は、適度な運動や圧迫療法などです。

- 起立性低血圧に対して塩分制限は適切ではありません。塩分制限は高血圧に対して行われます。廃用が原因の起立性低血圧には、姿勢変化前に下肢を運動させることや弾性包帯等で静脈を軽く圧迫して血圧低下を予防する方法が適切です。

- 深部静脈血栓症に対して抗凝固療法は適切です。ヘパリンなどの抗凝固剤は、トロンビン、プロトロンビンなどの血液凝固因子に作用して血液凝固を妨げるため、不動により生じた血栓を治療するのに有効です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

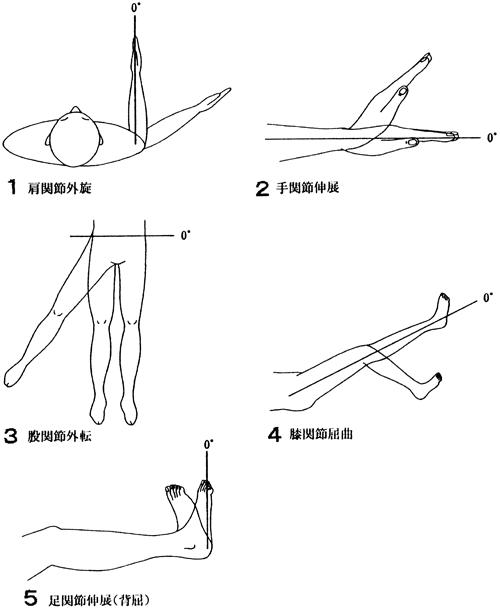

第34回午前:第38問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で誤っているのはどれか。

1: 肩関節外旋

2: 手関節伸展

3: 股関節外転

4: 膝関節屈曲

5: 足関節伸展(背屈)

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第41問

ダニエルスらの徒手筋力テストの際に生じる代償動作とそれを起こす筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節伸展-上腕三頭筋

2: 肩関節屈曲-上腕二頭筋長頭

3: 肘関節屈曲-上腕筋

4: 肘関節伸展-円回内筋

5: 母指内転-長母指屈筋

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第30問

外傷と合併しやすい神経障害の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節前方脱臼 − 肩甲上神経麻痺

2: 上腕骨骨幹部骨折 − 橈骨神経麻痺

3: 橈骨遠位端骨折 − 尺骨神経麻痺

4: 股関節後方脱臼 − 坐骨神経麻痺

5: 脛骨骨折 − 脛骨神経麻痺

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第36問

神経・筋疾患の患者のリハビリテーションで優先度が低いのはどれか。

1: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

2: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

3: 筋萎縮性側索硬化症では発症早期から褥瘡に注意する。

4: Guillain-Barré症候群では訓練中の不整脈に注意する。

5: 脊髄小脳変性症では早期から転倒に注意する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第55問

多発性筋炎患者への指導・対応で必要性が低いのはどれか。

1: 手指の巧緻動作訓練

2: 体幹筋の筋力維持訓練

3: 心肺機能維持の軽作業

4: 活動期における安静

5: 活動期における良肢位保持

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第51問

運動の協調性を調べる検査で誤っているのはどれか。

1: 指鼻指試験

2: 回内・回外試験

3: 膝打ち試験

4: 跳ね返り試験

5: 線分二等分試験

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第3問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する