第56回午前第20問の類似問題

第46回午前:第15問

80歳の男性。40歳代から糖尿病で治療を受けている。徐々に下肢のしびれと歩行障害とをきたし、数か月前から右足指が暗赤色を呈している。生活指導として適切でないのはどれか。

1: 足は清潔に保つ。

2: 毎日、足の傷の有無を確認する。

3: 足指が圧迫されない靴を選択する。

4: 足指の冷感に対して湯たんぽを用いる。

5: 足への負荷にならない程度の訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

17歳の女子。高校2年生。高校入学時、身長158 cm、体重55 kgであったが、同級生に「太っている」と言われ、食事を制限して半年間に12 kgやせた。高校1年の秋ごろから月経が不順になり、半年前から無月経となった。このため無月経と体重減少とを主訴に入院治療が開始されたが各種検査を受けることに抵抗感が強い。母親は「もともと太ってなどいなかったと説得して欲しい」と希望する。作業療法士の患者に対する治療的態度として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 心理的な問題には触れない。

2: 食事については、本人の判断に任せる。

3: 受容的態度で、健康状態についての本人の考え方を尋ねる。

4: 母親の希望を受け入れて元の体重でも肥満でなかったことを説明する。

5: 全身的な健康状態を確認する必要性を伝え、臨床検査を受けることを勧める。

- 答え:3 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。正しいのはどれか。

1: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類II度

2: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類II度

3: 混合性換気障害、Hugh-Jones分類II度

4: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類III度

5: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類III度

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第94問

2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。

1: インスリン抵抗性の増大

2: 血圧低下

3: 血糖コントロールの改善

4: 脂質代謝の改善

5: 心肺機能の改善

- 答え:1

- 解説:2型糖尿病患者における運動療法は、インスリン抵抗性の改善、血圧の低下、血糖コントロールの改善、脂質代謝の改善、心肺機能の改善などの効果があります。運動療法は糖尿病の予防・管理や生活の質の向上に役立ちます。

- 選択肢1は誤りです。運動療法は2型糖尿病患者においてインスリン抵抗性の増大ではなく、改善をもたらします。

- 選択肢2は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血圧を低下させる効果があります。これはインスリン抵抗性の改善に伴う降圧作用によるものです。

- 選択肢3は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血糖コントロールの改善をもたらします。これはインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢4は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において脂質代謝の改善をもたらします。これもインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢5は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において心肺機能の改善をもたらします。これにより、患者の生活の質が向上します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第86問

慢性閉塞性肺疾患で運動療法を中止しなければならないのはどれか。

1: 動脈血酸素飽和度─85%

2: 酸素摂取量─最大酸素摂取量の70%

3: 心拍数─最大心拍数(220-年齢)の60%

4: 収縮期血圧─170 mmHg

5: ボルグ指数─11

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第96問

糖尿病患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: HbA1cの数値を確認する。

2: 冷や汗は低血糖発作の予兆である。

3: ベッド上の安静は血糖値を低下させる。

4: 運動療法施行時には砂糖を用意しておく。

5: 意識障害発作は低血糖と高血糖で起こる。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第40問

50歳の男性。アルコール依存症。38歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。今回、2週前から昼夜を問わずに飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄が見られたが、1か月後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。当面の身体活動の負荷量で適切なのはどれか。

1: 2 METs

2: 4 METs

3: 6 METs

4: 8 METs

5: 10 METs

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第46問

糖尿病患者の運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 発汗

2: 冷汗

3: 体温 37.0℃

4: Borg指数 13

5: 脈拍数 110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

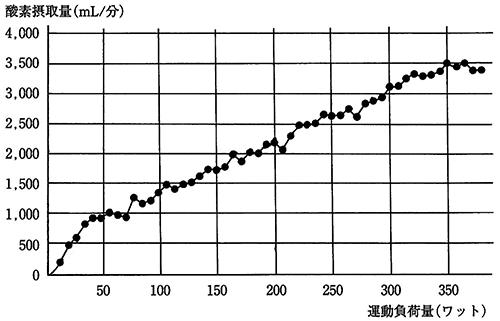

第53回午前:第14問

19歳の男性。基礎疾患はない。自転車エルゴメーターを用いた運動強度を次第に上昇させて運動終点まで運動負荷試験を行った時の酸素摂取量の測定結果を図に示す。最大酸素摂取量(mL/分)として正しいのはどれか。

1: 1,000

2: 1,500

3: 2,500

4: 3,500

5: 4,000

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第67問

インスリン依存型糖尿病の運動療法について適切でないのはどれか。

1: 食事の1時間後に運動を行う。

2: 長時間の運動では補食する。

3: 尿ケトン体陽性時には運動を中止する。

4: インスリン注射1時間以内に運動を開始する。

5: インスリン注射部位の運動は避ける。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

54歳の女性。糖尿病性末梢神経障害。インスリンによる治療を受けている。低血糖発作の既往が指摘されている。作業療法中、この患者に現れる初期の低血糖症状で可能性が高いのはどれか。

1: 発汗

2: 複視

3: けいれん

4: 行動異常

5: 意識障害

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第28問

47歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事のストレスのために飲酒量が増え、40歳ころから高脂血症と肝機能障害とがある。年末年始に連続飲酒の状態となり、妻と両親に付き添われて精神科を受診した。アルコール専門病棟へ入院し、2週目に作業療法が開始された。この時点での作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体力の向上を図る。

2: 合併症に関する心理教育を行う。

3: 仕事のストレスについて話し合う。

4: 生活技能訓練(SST)を行う。

5: 自助グループを紹介する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第14問

16歳の女子。摂食障害。身長168 cm、体重61 kg。責任感が強く真面目な性格で、陸上部の活動にも熱心に取り組んでいた。大柄で体重が多いことを不満に思い、食事制限と過度な部活動の練習を始めた。体重が37 kgにまで減少し「太っているから誰にも会いたくない」と不登校気味になったため、見かねた両親に連れられ入院し、作業療法が開始された。この患者に対する導入時の作業活動として適切なのはどれか。

1: 自由画を制作させる。

2: 料理活動を取り入れる。

3: 病棟での食事に関する問題を採り上げる。

4: 患者の得意な運動を利用して体力づくりを行う。

5: リラクセーションなどゆったりした活動を取り入れる。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第16問

19歳の女性。大学1年生。小学生の時より、水泳に秀でていて競技大会では常に優勝を競うほどであった。しかし、高校時代にスランプに陥り当時身長160 cm、体重58 kgであったが体重を落とせば記録が伸びると思い込み、ダイエットをしているうちに無月経になり、気づくと体重32 kgになっていた。心配した母親が本人を説得し病院の精神科外来を受診したところ低栄養で危機的状況にあると医師が判断し精神科病棟への入院を勧めたが、病識のない本人は納得せず、母親の同意による医療保護入院となった。その後作業療法に参加するようになり、1週間が経過した。患者に対する作業療法士の関わり方で適切なのはどれか。

1: 集団作業療法を勧める。

2: 食事の摂取を積極的に促す。

3: 現在取り組めていることを認める。

4: 高校時代のスランプについて深く聞く。

5: 食べ物を隠れて捨てるのを見つけたら叱る。

- 答え:3

- 解説:この患者は摂食障害と推察され、急性期にあると予想できます。作業療法士として適切な関わり方は、患者が取り組めていることを認め、自尊心を保ちながら治療に参加する手段を提供することです。

- 急性期で作業療法が開始されて間もない時期であり、個別作業療法が望ましいため、集団作業療法を勧めるのは適切ではありません。

- 患者には病識がないため、摂食を積極的に促しても効果は乏しいです。適切な関わり方ではありません。

- 現在取り組めていることを認めることで、患者が自尊心を保って行動を開始する手段にできます。これが適切な関わり方です。

- 患者の病態中心にある「スランプ」の体験を語らせることは、心理療法としても難易度が高く、作業療法が開始された時期には適切でないです。低栄養の時期には脳機能が低下し、感情の制御や自己認識が適切にできないことがあるため、この選択肢は適切ではありません。

- 食べ物を隠れて捨てる行為を叱ると、患者の自尊心を傷つけることがあります。食事に対する自分の行動と自意識を他者から否定されることなく承認されると、患者の治療参加を促すことにつながります。この選択肢は適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300 m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5~6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。理学療法で適切なのはどれか。

1: 寒冷療法

2: 極超短波療法

3: トレッドミル歩行練習

4: PNFによる最大抵抗運動

5: 弾性ストッキングによる圧迫療法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する