第56回午前第20問の類似問題

第37回午前:第7問

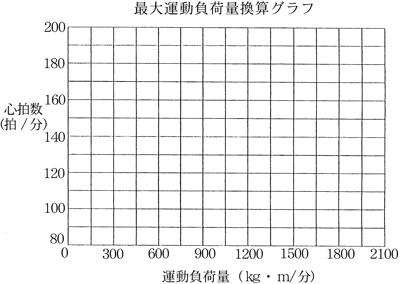

40歳の男性。身長160 cm、体重75 kg。減量トレーニングのため自転車エルゴメーターによる運動負荷テストを行った。結果は150 kg・m/分の運動負荷で心拍数が100/分、300 kg・m/分で120/分、450 kg・m/分で140/分であった。図と以下の式とを使用して求めた最大酸素摂取量はどれか。*最大酸素摂取量=3.5+2×(運動負荷量/体重)*予測最大心拍数=220-年齢

1: 21.5 ml/分・kg

2: 23.5 ml/分・kg

3: 25.5 ml/分・kg

4: 27.5 ml/分・kg

5: 29.5 ml/分・kg

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第97問

インスリン依存型糖尿病の運動療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.運動強度はボルグ指数で13以下に設定する。イ.自転車エルゴメーターは1日20~30分程度とする。ウ.尿ケトン体陽性時には運動量を増やす。エ.食後2時間以内の運動は避ける。オ.インスリン注射部位の運動は避ける。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第66問

糖尿病の運動療法で適切な運動負荷量はどれか。

1: 最大酸素摂取量の50~60 %

2: 3 METs

3: ボルグ指数(10段階)の7

4: 予測最大心拍数の70~80 %

5: 10 Watts

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第80問

糖尿病患者における運動療法の効果で適切でないのはどれか。

1: インスリン感受性の増大

2: 体脂肪率の減少

3: 中性脂肪の減少

4: HDLコレステロールの減少

5: 最大酸素摂取量の増大

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第93問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1: 食後すぐに運動を開始する。

2: 冷汗は高血糖発作の予兆である。

3: インスリン投与中は運動療法を中止する。

4: 空腹時血糖値が高いほど運動量を増やす。

5: 増殖性網膜症がある場合には運動強度を軽くする。

- 答え:5

- 解説:糖尿病の運動療法では、食後1~2時間後に運動を開始し、インスリン投与中でも運動が可能である。ただし、空腹時血糖値が高い場合や増殖性網膜症がある場合は注意が必要である。

- 食後すぐに運動を開始するのではなく、食後1~2時間後に運動を開始することで食後の高血糖が改善される。

- 冷汗は低血糖発作の予兆であり、高血糖発作では著しい口渇(脱水)、全身倦怠感、悪心、嘔吐などの消化器症状が生じる。

- インスリン投与中であっても運動療法は可能であり、投与後すぐに運動するときなどはインスリン投与量の減量が必要な場合がある。

- 空腹時血糖値が高い場合(空腹時血糖≧250mg/dL)は、運動を禁止・制限する必要がある。

- 増殖性網膜症がある場合は運動療法は原則禁忌であり、運動療法を継続してきた患者には強度を軽くするか中止する場合がある。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第10問

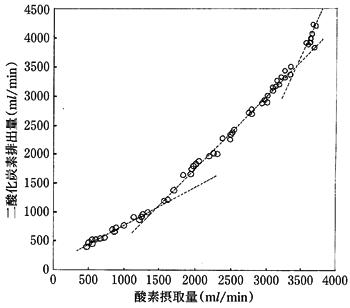

25歳の男性。身長170cm、体重 60kg。ランプ運動負荷試験における運動中の呼気ガス分析データを図に示す。正しいのはどれか。

1: 回帰直線の傾きは呼吸商を意味する。

2: 対象者の最大運動能力は約10 METsである。

3: 酸素摂取量が1,500 ml/min付近に無酸素性代謝閾値(AT)がある。

4: 二酸化炭素排出量が2,500 ml/minの運動では脂肪が燃焼されやすい。

5: 最高酸素摂取量は約3,500 ml/minである。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第47問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1: 食後すぐに開始する。

2: 運動強度はBorg指数17前後で行う。

3: インスリン治療中の患者は禁忌である。

4: 尿中ケトン体陽性の場合は有酸素運動を行う。

5: 増殖性網膜症がある場合、強い等尺性収縮は推奨されない。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

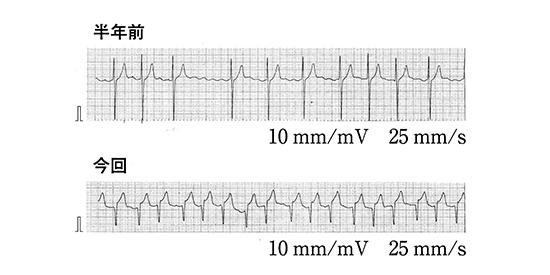

第56回午前:第5問

75歳の男性。糖尿病でインスリン療法中。胸部不快感で受診した。半年前と今回の心電図を示す。今回発症したと考えられる病態はどれか。

1: 狭心症

2: 心筋梗塞

3: 心房細動

4: 房室ブロック

5: 心室性期外収縮

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第93問

2型糖尿病の運動療法について誤っているのはどれか。

1: 有酸素運動が用いられる。

2: インスリン感受性を上昇させる。

3: 食事療法との併用が基本となる。

4: 尿中ケトン体が陽性の場合においても推奨される。

5: 実施にあたってはインスリンが十分に補充されている必要がある。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

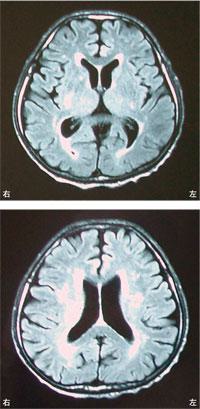

第46回午前:第7問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行練習

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 背臥位での下肢筋のストレッチ

4: 階段昇降による筋力増強トレーニング

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

45歳の女性。体重55 kg。急性心筋梗塞の回復期に入り、運動負荷試験を実施したところ、酸素摂取量770 ml/分までは安全性が確認された。この患者に許可できるレクリエーションの最大レベルはどれか。

1: ラジオ体操

2: バドミントン(シングルス)

3: テニス(シングルス)

4: ジョギング

5: 登山

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第66問

運動習慣のない高齢者の運動強度の目安で誤っているのはどれか。

1: 嫌気性代謝閾値(AT)

2: 予測最大心拍数の50~70%

3: 最大酸素摂取量の50~60%

4: ボルグ指数が16

5: 3~5 METs

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

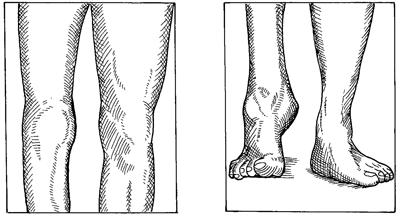

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第20問

50歳の男性。慢性呼吸不全。運動時酸素流量 1 リットル/分の運動療法の指標で誤っているのはどれか。

1: ボルグスケール13

2: 経皮的酸素飽和度95 %

3: 嫌気性代謝閾値(AT)レベル

4: 脈拍110/分

5: 呼吸数40/分

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第17問

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっている。2年前から在宅酸素療法が開始されている。動脈血ガス分析はPaO2 65 Torr、PaCO2 47 Torr、HCO3– 29.5 mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、FEV1% 42%であった。吸入薬として長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なのはどれか。

1: 7 METs

2: 修正Borg指数7

3: 最大仕事量の75%

4: 目標心拍数130/分

5: 最大酸素摂取量の40%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する