第55回午後第45問の類似問題

第44回午前:第49問

肺音聴診について正しいのはどれか。

1: 正常では副雑音が聴取できる。

2: 正常では肺胞呼吸音が聴取できる。

3: 痰貯留部では高音性連続ラ音が聴取できる。

4: 喘息発作時は粗い断続性ラ音が聴取できる。

5: 空洞音では吸気で呼気よりも低い音が聴取できる。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第65問

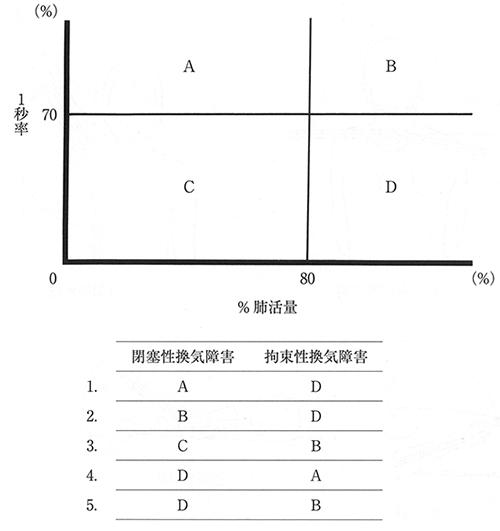

誤っている組合せはどれか。 ア.拘束性障害-%肺活量が90%イ.閉塞性障害-%1秒率が80%ウ.低酸素血症-PaO2が50 mmHgエ.呼吸性アシドーシス-PaCO2が上昇オ.代謝性アルカローシス-呼吸数が低下

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第29問

「気管吸引のガイドライン(成人で人工気道を有する患者のための)」(日本呼吸療法医学会による)に基づく吸引の適応となる状態で正しいのはどれか。

1: 誤嚥した。

2: 肺下葉の水泡音を聴取した。

3: 努力性呼吸が弱くなってきている。

4: 気管チューブ内に分泌物が確認できない。

5: 経皮的動脈血酸素飽和度が改善してきている。

- 答え:1

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第22問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸機能検査の所見で低下がみられるのはどれか。

1: PaCO2

2: 残気率

3: 全肺気量

4: 肺拡散能

5: 肺コンプライアンス

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第65問

咳反射について正しいのはどれか。

1: 肺胞の受容器刺激によって誘発される。

2: 吸気と呼気相の間に声門が閉鎖する。

3: カプサイシンの吸入で抑制される。

4: 反射の中枢は大脳皮質にある。

5: 流速はおよそ1リットル/秒である。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第33問

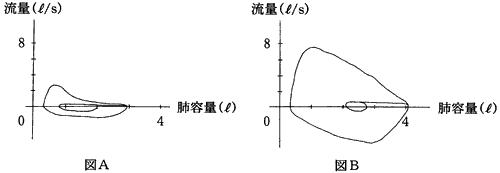

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性維持

2: 口すぼめ呼吸の指導

3: 横隔膜呼吸法の指導

4: 強制吸気の指導

5: 腹筋の筋力増強

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第37問

摂食・嚥下障害で正しいのはどれか。

1: 液体の誤嚥は少ない。

2: 認知機能の影響は受けない。

3: むせなければ誤嚥なしと判断する。

4: 梨状窩は咽頭残留の好発部位である。

5: 頸部前屈位は嚥下反射を遅延させる。

- 答え:4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第29問

加齢によって生じる嚥下機能の変化はどれか。

1: 咳反射の亢進

2: 嚥下反射の遅延

3: 喉頭位置の上昇

4: 唾液分泌量の増加

5: 咽頭通過時間の短縮

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第31問

嚥下機能について誤っているのはどれか。

1: 口腔期障害では舌機能が問題となる。

2: 正常な口腔期では後鼻腔が閉鎖される。

3: 正常な咽頭期では舌骨が挙上する。

4: 正常な咽頭期は喉頭蓋が上方へ回転して始まる。

5: 咽頭期障害ではむせの有無を観察する。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第41問

非侵襲的陽圧換気(NPPV:non-invasive positive pressure ventilation)療法で正しいのはどれか。

1: 重度の咽喉頭機能障害の症例に適応がある。

2: 胸郭可動性の制限があると効果は低下する。

3: 呼吸管理後は口頭での会話はできない。

4: 咳嗽力がない症例に適応がある。

5: 気管切開が禁忌の場合に行う。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第19問

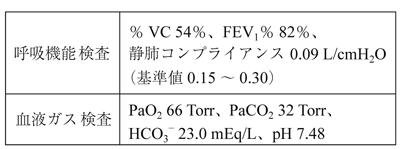

呼吸機能検査、血液ガス検査の結果を示す。この結果の解釈として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気道狭窄

2: 肺胞低換気

3: 呼吸性アルカローシス

4: 拡散障害による高二酸化炭素血症

5: 肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第41問

脊髄完全損傷者の機能残存レベルと実用可能な能力の組合せで正しいのはどれか。

1: 第3頸髄節 ── 自発呼吸

2: 第5頸髄節 ── プッシュアップ動作

3: 第3胸髄節 ── 自動車への移乗

4: 第10胸髄節 ── 両長下肢装具を用いての歩行

5: 第12胸髄節 ── 両短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する