第55回午前第45問の類似問題

第54回午前:第10問

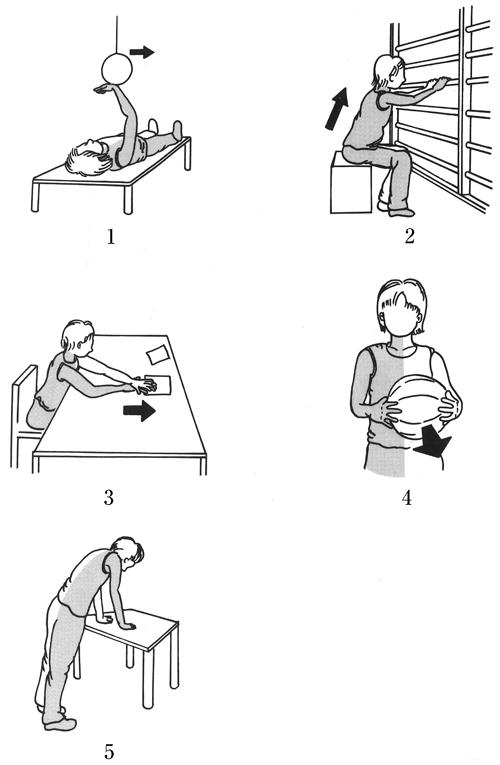

68歳の女性。発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第41問

片麻痺患者がエスカレーターを利用するときの方法で最も適切なのはどれか。

1: 上りは、患側から乗って患側から降りる。

2: 上りは、健側から乗って患側から降りる。

3: 下りは、健側から乗って健側から降りる。

4: 下りは、患側から乗って患側から降りる。

5: 下りは、患側から乗って健側から降りる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第31問

慢性閉塞性肺疾患の患者に対するADL・IADLの指導で適切でないのはどれか。

1: 歩行:歩行開始前に呼気をし、吸気と同時に歩行を開始する。

2: 更衣:椅子座位で開排位に足を組み靴下を着脱する。

3: 洗濯:胸の高さに洗濯物を干す。

4: 洗体:長めのタオルを使用する。

5: 食事:軽い食器を使用する。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第4問

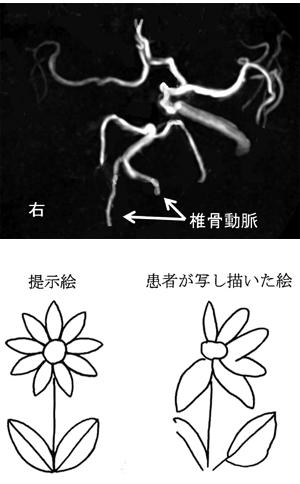

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 失語症

2: 観念失行

3: 純粋失読

4: 左右失認

5: 着衣障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第12問

2歳のアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練で正しいのはどれか。

1: 背臥位で行う。

2: 上肢は解剖学的基本肢位に置く。

3: 食物は舌の中央より前に載せる。

4: ジュース類から始める。

5: 飲み込むときは頸を伸展位にする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第4問

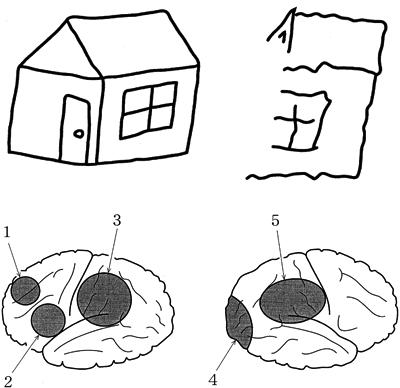

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第91問

右延髄外側の脳梗塞で認められるのはどれか。

1: 右顔面の温痛覚障害

2: 右顔面神経麻痺

3: 右上斜筋麻痺

4: 右片麻痺

5: 左小脳性運動失調

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第87問

脳卒中による片麻痺患者に対する両側支柱付短下肢装具で正しいのはどれか。

1: 急性期には適応とならない。

2: 痙縮の強い尖足には適応となる。

3: 重度の感覚障害は適応とならない。

4: 内反防止には内側にTストラップを用いる。

5: クレンザック継手の背屈角度は5°刻みで調整する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第39問

高次脳機能障害と脳の障害部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 顔の左側の髭を剃り残す。 ── 後頭葉

2: 新しい道順を覚えられない。 ── 前頭葉

3: 何度も同じことを繰り返し聞く。 ── 側頭葉

4: 物事を順序立てて実行することが難しい。 ── 後頭葉

5: 見えていないのに見えているように振る舞う。 ── 頭頂葉

- 答え:3

- 解説:高次脳機能障害は、脳の特定の部位が障害されることで、認知や行動に影響が出る症状です。選択肢で挙げられた症状と脳の障害部位の組み合わせの中で正しいものは、何度も同じことを繰り返し聞く症状が側頭葉の障害によるものです。

- 顔の左側の髭を剃り残す症状は、半側空間無視という症状で、劣位半球の頭頂葉が障害されることが多いため、後頭葉との組み合わせは間違いです。

- 新しい道順を覚えられない症状は、地誌的障害と呼ばれ、海馬傍回や紡錘状回が障害されることが原因です。前頭葉との組み合わせは間違いです。

- 何度も同じことを繰り返し聞く症状は、側頭葉が障害されることで言葉の意味が理解できなくなるために起こります。この組み合わせは正しいです。

- 物事を順序立てて実行することが難しい症状は、遂行機能障害と呼ばれ、前頭葉が障害されることが原因です。後頭葉との組み合わせは間違いです。

- 見えていないのに見えているように振る舞う症状は、皮質盲に伴う病態失認であり、Anton症候群と呼ばれ、後頭葉が障害されることが原因です。頭頂葉との組み合わせは間違いです。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

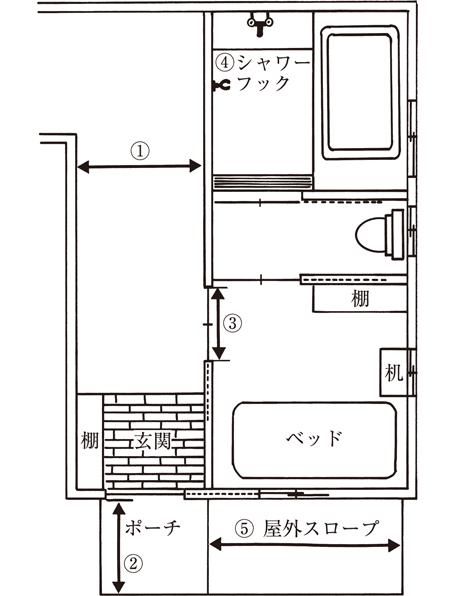

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 − ジョイスティック付電動車椅子走行

2: C5 − ズボンの着脱

3: C7 − 自助具を用いての整容動作

4: T1 − 自動車への移乗

5: T10 − 短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

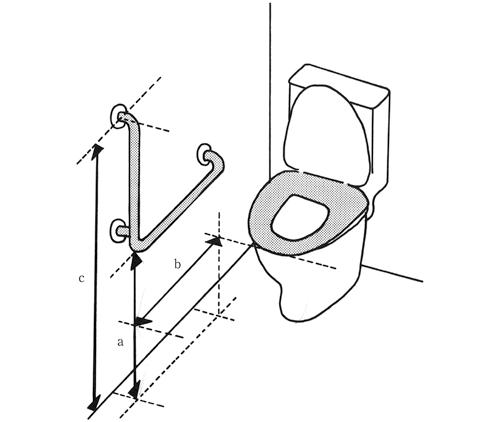

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

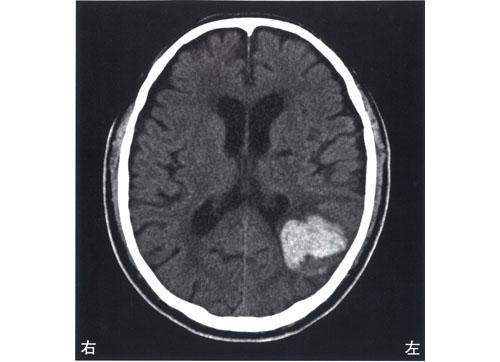

第52回午前:第26問

右利きの患者の頭部CTを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 左半側空間無視

2: 視覚失認

3: 着衣失行

4: 左右失認

5: 片麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

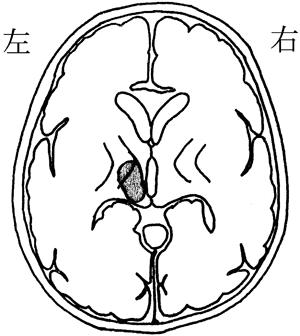

第35回午前:第5問

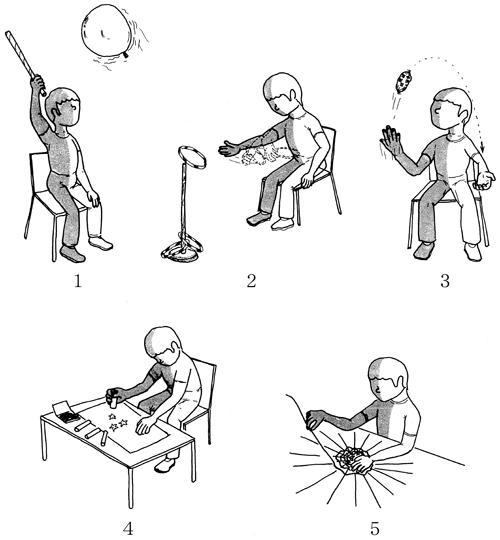

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。この患者の出血部位はどれか。2つ選べ。ア.脳梁イ.前障ウ.被殻エ.内包オ.視床

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する