第55回午前第45問の類似問題

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第82問

左小脳半球梗塞で生じやすい症状はどれか。

1: 右半身感覚障害

2: 右上下肢失調症

3: 左片麻痺

4: 聴覚障害

5: 構音障害

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

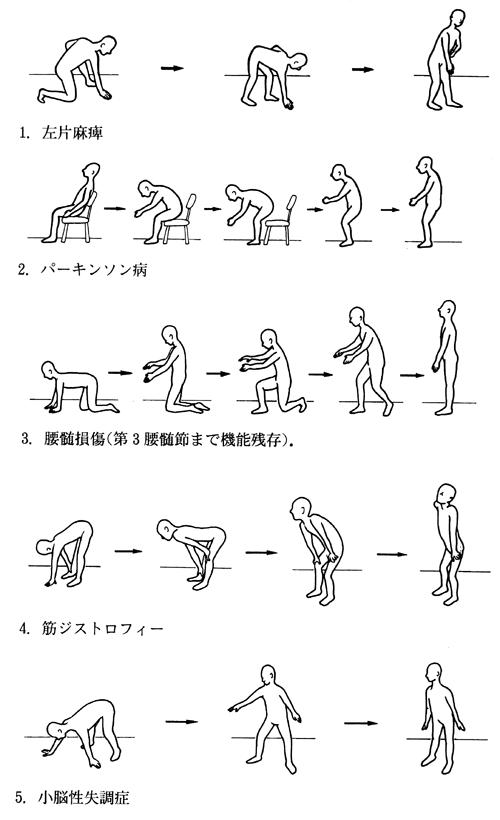

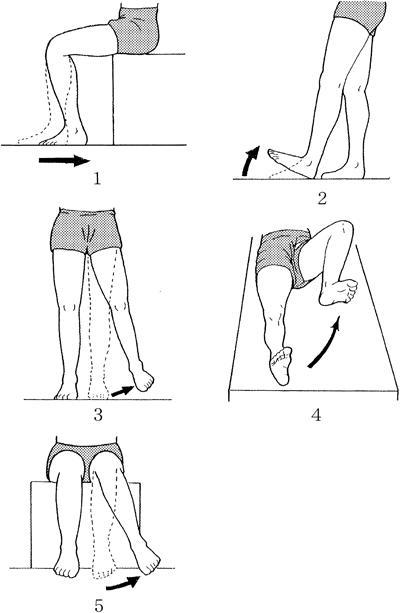

第35回午前:第31問

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第64問

能力低下へのアプローチとして誤っているのはどれか。

1: 脊髄損傷患者への車椅子訓練

2: 精神障害者への生活技能訓練

3: 知的障害者への就労準備訓練

4: 痴呆患者への記憶想起訓練

5: 脳卒中患者への利き手交換訓練

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

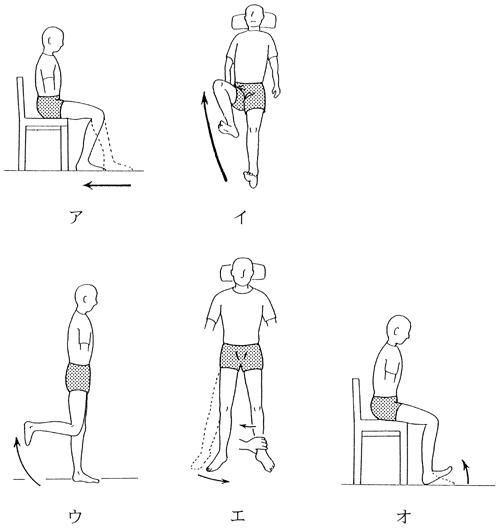

第34回午前:第91問

片麻痺患者の椅子からの立ち上がり訓練で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.訓練初期には座面の低い椅子を用いる。イ.椅子に深く腰掛けて行う。ウ.体幹の前屈から動作を始める。エ.健側の足を手前に引いてから立ち上がる。オ.立位からゆっくり座ることを行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第33問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で正しいのはどれか。

1: 水分よりゼリーで誤嚥しやすい。

2: 急性期より慢性期で高頻度に生じる。

3: 座位よりリクライニング位で誤嚥が少ない。

4: 片側の障害では非麻痺側に頸部を回旋する。

5: 食事中むせなければ誤嚥はないと判断できる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

脳卒中右片麻痺患者の下肢ブルンストローム法ステージIVのテストはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

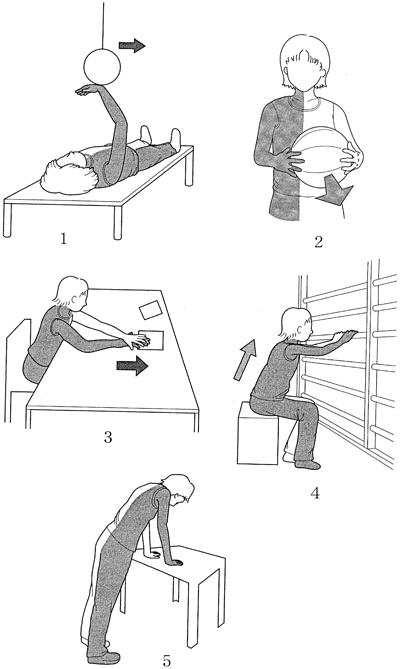

第39回午前:第5問

発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。上肢ブルンストローム法ステージIV。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための治療的活動で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

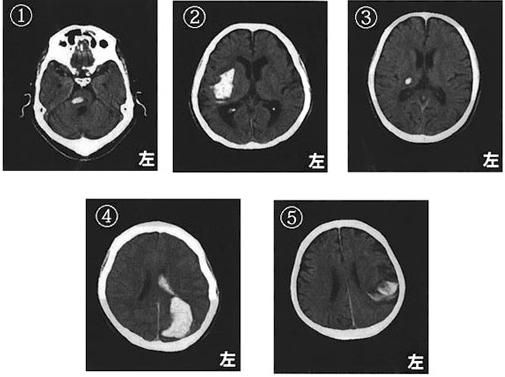

第44回午前:第16問

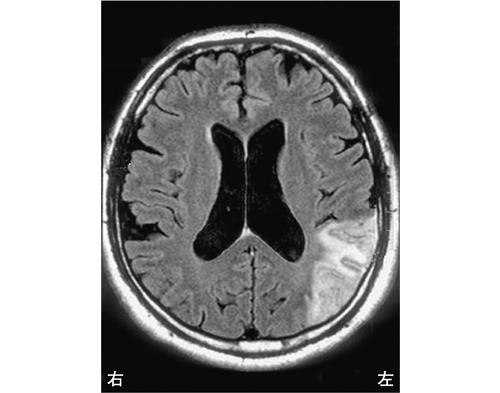

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

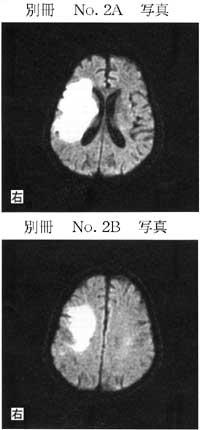

第42回午前:第13問

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第3問

45歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し1か月経過した。病変部位はMRIで左角回と左側頭葉後下部であった。運動麻痺は認められない。生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 運動保続

2: 失読失書

3: 地誌的失見当

4: 半側空間無視

5: 道具の強迫的使用

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第67問

脳卒中患者の嚥下障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側性大脳病変では発生しない。

2: 延髄病変で生じやすい。

3: 改訂水飲みテストで評価する。

4: むせなければ安全な嚥下と判断する。

5: 飲み物にとろみをつけるとむせやすい。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第13問

67歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージはIII。分離運動を促通するパターンとして適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

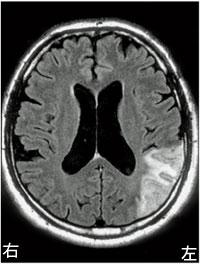

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

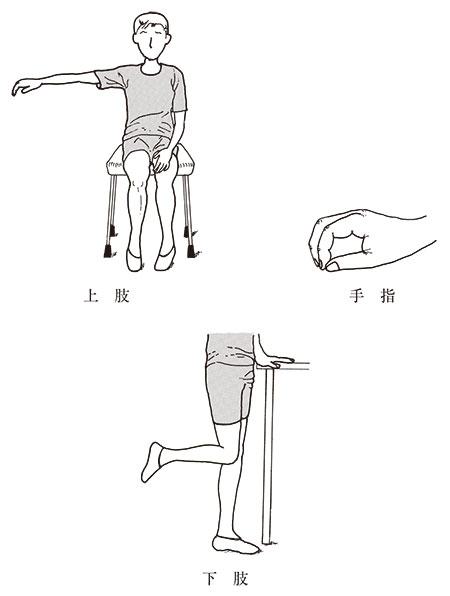

第51回午前:第7問

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅳ

2: 上肢Ⅳ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

3: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅴ

4: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

5: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅴ

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第27問

杖歩行を行う左片麻痺患者の、常時2点支持歩行の歩き出しで正しいのはどれか。

1: 左脚 → 杖 → 右脚

2: 右脚 → 杖 → 左脚

3: 左脚 → 右脚 → 杖

4: 杖 → 左脚 → 右脚

5: 杖 → 右脚 → 左脚

- 答え:4

- 解説:左片麻痺患者の常時2点支持歩行では、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出し、次に麻痺側下肢(左下肢)を杖の位置まで出し、最後に非麻痺側下肢(右下肢)を麻痺側下肢(左下肢)の位置まで出す。この手順に従っている選択肢は4番です。

- 選択肢1は間違いです。左片麻痺患者の場合、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出す必要があります。

- 選択肢2は間違いです。左片麻痺患者の場合、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出す必要があります。

- 選択肢3は間違いです。左片麻痺患者の場合、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出す必要があります。

- 選択肢4は正しいです。左片麻痺患者の常時2点支持歩行では、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出し、次に麻痺側下肢(左下肢)を杖の位置まで出し、最後に非麻痺側下肢(右下肢)を麻痺側下肢(左下肢)の位置まで出す。

- 選択肢5は間違いです。左片麻痺患者の場合、まず非麻痺側上肢(右手)の杖を前方に出し、次に麻痺側下肢(左下肢)を杖の位置まで出す必要があります。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する