第54回午前第34問の類似問題

第48回午前:第26問

FIMについて正しいのはどれか。

1: 自記式評価法である。

2: 機能障害の評価法である。

3: 更衣は上半身と下半身に分けられる。

4: 補装具を使用しても完全自立と判定する。

5: 認知には「対人関係」という項目が含まれる。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第78問

検査・測定で誤っている組合せはどれか。

1: モダプツテスト-職業適性評価

2: ソシオメトリーテスト-自己評価尺度

3: 内田・クレペリンテスト-作業能力評価

4: PGCモラールスケール-生きがい尺度

5: ミニメンタルステート検査(MMSE)-認知症症状評価

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第80問

MMSE(mini mental state examination)に含まれ、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)には含まれない項目はどれか。

1: 計算

2: 見当識

3: 遅延再生

4: 構成課題

5: 言語流暢性課題

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第36問

GMFMで正しいのはどれか。

1: GMFM-88は間隔尺度として使用される。

2: 各項目は0~4の5段階評価で判定する。

3: 脳性麻痺のための標準化された発達評価である。

4: 健常5歳児であれば達成可能な項目で構成される。

5: Item Mapの使用により認知機能の判定が可能である。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第17問

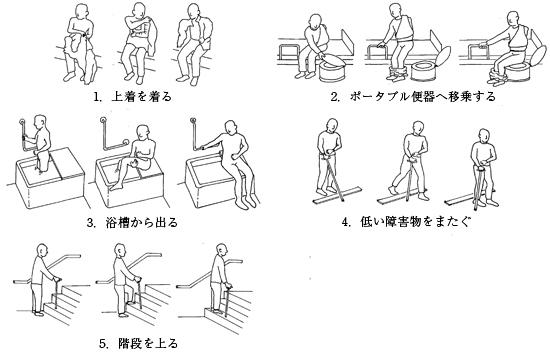

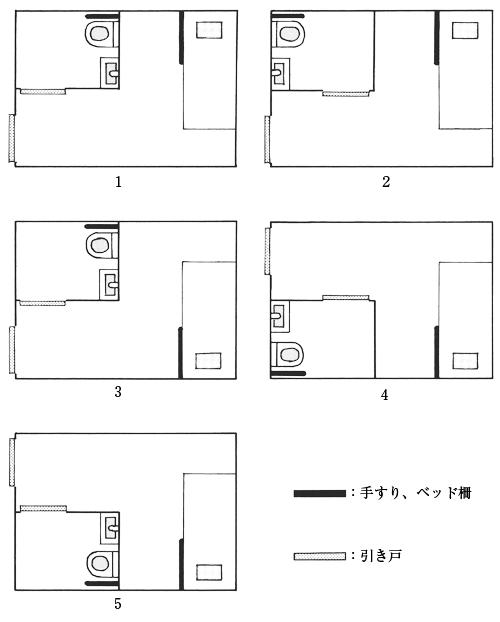

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第20問

79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。

1: 立位での二重課題

2: 交互型歩行器での歩行運動

3: 麻痺側下肢に対する筋力増強

4: 座位での麻痺側手指の巧緻運動

5: 視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する