第54回午前第34問の類似問題

第38回午前:第96問

認知症患者の作業療法評価で適切でないのはどれか。

1: 歩行状態などの運動機能

2: 記銘力や理解力などの知的機能

3: 家族の介護力の程度

4: 内田・クレペリンテストでの作業能力

5: 呼吸器・循環器などの合併症の有無

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第83問

運動障害と評価方法の組合せで正しいのはどれか。

1: 運動失調―――――指鼻試験

2: 筋力低下―――――Brunnstrom法ステージ

3: 持久力低下――――徒手筋力テスト

4: 錐体外路障害―――Babinski反射

5: 錐体路障害――――Romberg試験

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第31問

GMFMで正しいのはどれか。

1: 4領域88項目で構成される。

2: 各項目の判定は0~4の5段階評価である。

3: 脳性麻痺のため標準化された発達評価である。

4: 健常3歳児であれば達成可能な項目で構成される。

5: 次に獲得すべき能力をItem Mapにより予測・検討できる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

認知症のスクリーニング検査はどれか。

1: Frenchay Activities Index

2: Fugl-Meyer Assessment

3: MMSE

4: Rorschach Test

5: WAIS-Ⅲ

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第7問

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。Barthel Indexの得点はどれか。

1: 35点

2: 45点

3: 55点

4: 65点

5: 75点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第100問

精神障害者の地域生活移行支援に用いるアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: POMS(Profile of Mood States)

2: LASMI(Life Assessment Scale for the Mentally Ill)

3: BPRS(Brief Psychiatric Rating Scale)

4: PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale)

5: 精神障害者ケアアセスメント

- 答え:2 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

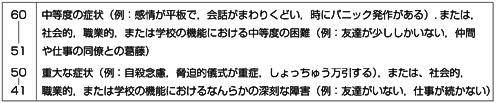

第49回午前:第39問

評価基準の一部を表に示す。表に示した精神障害者対象の評価尺度はどれか。

1: GAF(機能の全体的評定尺度)

2: COPM(カナダ作業遂行測定)

3: LASMI(精神障害者社会生活評価尺度)

4: Rehab(精神科リハビリテーション行動評価尺度)

5: SF-36(the MOS 36-item short-form health survey)

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

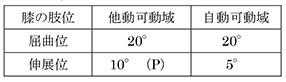

第49回午後:第7問

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の足背屈可動域を測定した結果を表に示す。解釈で正しいのはどれか。

1: ヒラメ筋の短縮がある。

2: 分離運動の障害がある。

3: 足の靭帯に疼痛がある。

4: 腓腹筋の収縮時痛がある。

5: 前脛骨筋の筋力はMMT2未満である。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

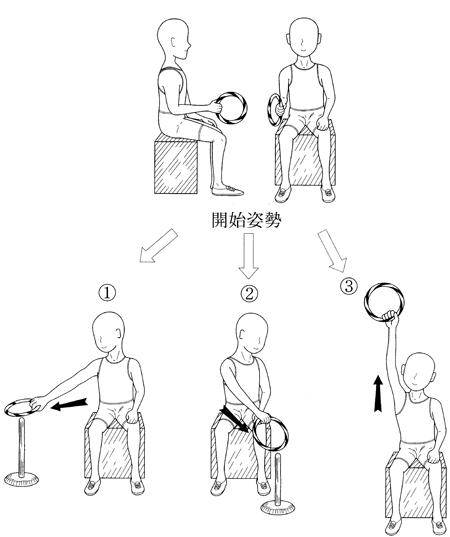

第43回午前:第8問

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第27問

手の腱損傷後の運動機能評価で適切なのはどれか。

1: DAS28(disease activity score 28)

2: Lansburyの活動性指数

3: MFT(manual function test)

4: MODAPTS(modular arrangement of predetermined time standards)

5: TAM(total active motion)

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

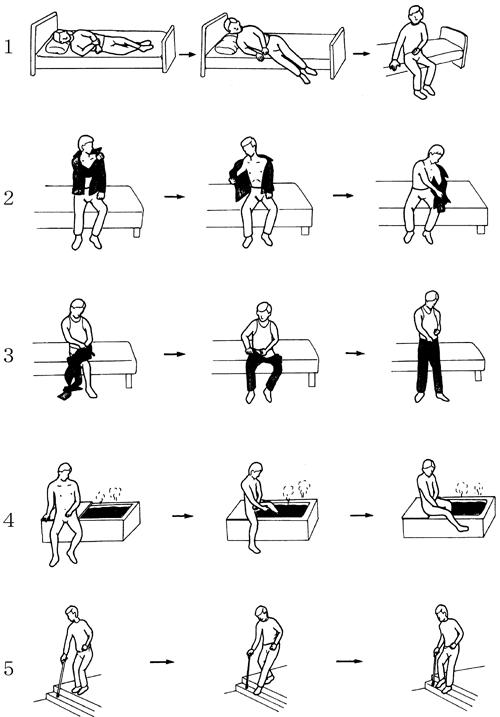

脳卒中片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 前方いざり移動では健側上肢を殿部の前に置く。

2: 歩行用の手すりは引っぱるように誘導する。

3: 便器の高さは車椅子の座面よりも低くする。

4: ベッドは健側が壁側にくるようにする。

5: 椅子からの立ち上がりでは、まず健側足部を引き寄せる。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第64問

脳卒中急性期(離床前)に重要でないのはどれか。

1: バイタルサインの確認

2: 麻痺の程度の評価

3: 関節可動域の維持

4: WAISの評価

5: 深部静脈血栓症の予防

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第48問

適切でない組合せはどれか。

1: 関節リウマチ-Steinbrocker分類

2: 痴 呆-ミニメンタルステート検査(MMSE)

3: 心不全-NYHA分類

4: 未熟児-Apgar score

5: 運動失調-Frankel分類

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第26問

FIMについて正しいのはどれか。

1: 自記式評価法である。

2: 機能障害の評価法である。

3: 更衣は上半身と下半身に分けられる。

4: 補装具を使用しても完全自立と判定する。

5: 認知には「対人関係」という項目が含まれる。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する