第52回午後第4問の類似問題

第47回午後:第21問

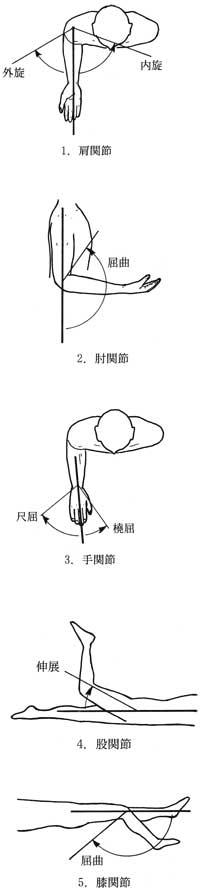

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動と基本軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩甲帯挙上 ― 肩峰を通る床への垂直線

2: 肩側方挙上 ― 両側の肩峰を結ぶ線

3: 肩水平伸展 ― 肘を通る前額面への垂直線

4: 肘屈曲 ― 肘を通る床への垂直線

5: 手掌屈 ― 橈 骨

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第1問

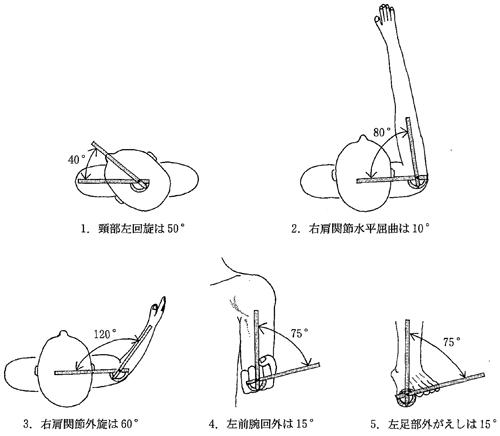

関節可動域の測定で両矢印で示す2つの竿間の角度が得られた。正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第74問

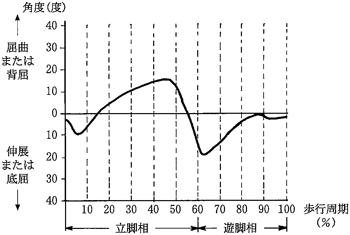

歩行中の矢状面上の関節運動を図に示す。この関節はどれか。

1: 肩関節

2: 肘関節

3: 股関節

4: 膝関節

5: 足関節

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第1問

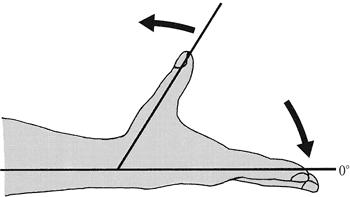

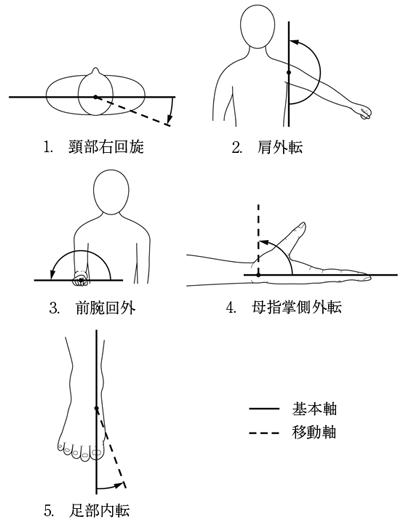

母指の関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)を図に示す。正しいのはどれか。

1: 母指MP関節の可動域を表す。

2: 母指の橈側外転を測定する。

3: 基本軸は橈骨延長線である。

4: 移動軸は母指基節骨である。

5: 参考可動域は45度である。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第29問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で矢状面上の角度を測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展

2: 手尺屈

3: 股外転

4: 膝屈曲

5: 胸腰部回旋

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第41問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動と基本軸との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯挙上 − 第7頸椎棘突起を通る水平線

2: 肩関節水平屈曲 − 肩峰を通る矢状面への垂直線

3: 手関節伸展 − 尺 骨

4: 母指中手指節関節屈曲 − 第1中手骨

5: 第2指外転 − 第2中手骨延長線

- 答え:2 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第24問

正常な歩行周期とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: 右立脚中期 ── 右踵接地から左爪先離地まで

2: 右立脚終期 ── 左踵離地から右踵離地まで

3: 右前遊脚期 ── 左踵接地から右爪先離地まで

4: 右遊脚中期 ── 右爪先離地から右足部が左下腿部を通過するまで

5: 右遊脚終期 ── 右足部が左下腿部を通過してから右下腿が垂直になるまで

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第93問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定する運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩甲帯挙上-肩峰と胸骨上縁とを結ぶ線

2: 肩関節水平屈曲-上腕骨

3: 肩関節外旋-尺 骨

4: 肘関節伸展-橈 骨

5: 手関節背屈(伸展)-第3中手骨

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第24問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 下腿軸への垂直線―足底面

2: 下腿軸への垂直線―足背面

3: 腓骨への垂直線――足底面

4: 腓骨への垂直線――足背面

5: 腓骨への垂直線――第5中足骨

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第8問

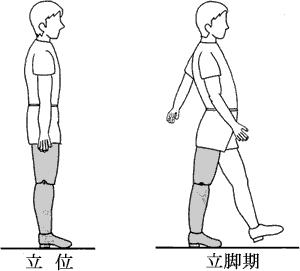

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第43問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における伸展角度の参考可動域で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸 部:50°

2: 肩関節:30°

3: 肘関節:0°

4: 股関節:15°

5: 足関節:10°

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第23問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における伸展角度の参考可動域角度で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸 部:50°

2: 肩関節:30°

3: 肘関節:0°

4: 股関節:15°

5: 足関節:10°

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節

2: 肘関節

3: 手関節

4: 股関節

5: 膝関節

- 答え:2 ・3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 肩関節は同側の踵接地時に最大屈曲位となる。

2: 膝関節は踵接地直後に伸展する。

3: 骨盤は水平面において回旋運動をする。

4: 骨盤は前額面において水平に保たれる。

5: 骨盤は遊脚側へ側方移動する。

- 答え:3

- 解説:正常歩行では、肩関節、膝関節、骨盤が特定の動きを行い、体のバランスを保ちながら歩行が行われます。この問題では、それらの動きの中で正しいものを選ぶ必要があります。

- 肩関節は同側の踵接地時に最大伸展位となるので、この選択肢は間違いです。

- 膝関節は踵接地直後に屈曲するので、この選択肢は間違いです。

- 正しい選択肢です。正常歩行では、骨盤は水平面において回旋運動をすることで、歩行の効率を高めています。

- 骨盤は前額面において立脚側が内転するので、この選択肢は間違いです。

- 骨盤は立脚側へ側方移動するので、この選択肢は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と基本軸で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第46問

正常歩行で誤っているのはどれか。 ア.骨盤傾斜によって遊脚側股関節は内転する。イ.速度にかかわらず立脚相は遊脚相より長い。ウ.重心の上下移動は踵接地期に最低となる。エ.ヒラメ筋は立脚相のみで活動する。オ.速度が早くなるとエネルギー効率があがる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第77問

小児の歩行で正しいのはどれか。

1: 独歩開始時から踵接地がみられる。

2: 歩幅に対する歩隔の比率は発達とともに増加する。

3: 両脚支持期は発達とともに増加する。

4: ケイデンスは発達とともに減少する。

5: 上肢肢位は発達とともに挙上位となる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

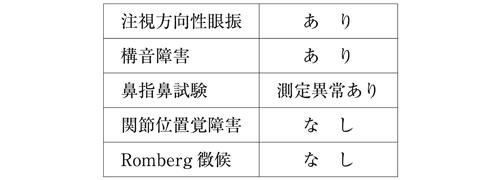

第52回午後:第12問

58歳の男性。歩行時のふらつきを訴えて受診した。歩隔はやや広いが左右方向は安定しており、前後方向への振り子様の歩容がみられる。検査結果を表に示す。協調運動改善のための理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによるペダリング運動

2: rhythmic stabilization

3: 下肢筋群の持続的伸張

4: Frenkel体操

5: Epley法

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

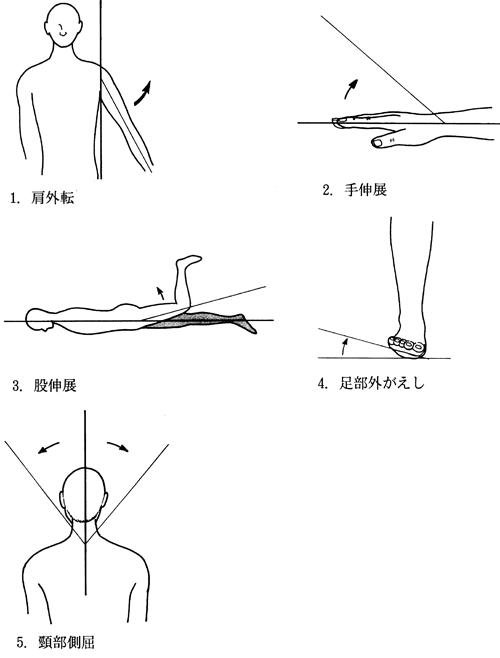

第35回午前:第35問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 肩外転

2: 手伸展

3: 股伸展

4: 足部外がえし

5: 頸部側屈

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第21問

関節可動域測定時の足部の内転の基本軸はどれか。

1: 第1中足骨の中央線

2: 第1中足骨と第2中足骨との間の中央線

3: 第2中足骨の中央線

4: 第2中足骨と第3中足骨との間の中央線

5: 第3中足骨の中央線

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する