第52回午後第4問の類似問題

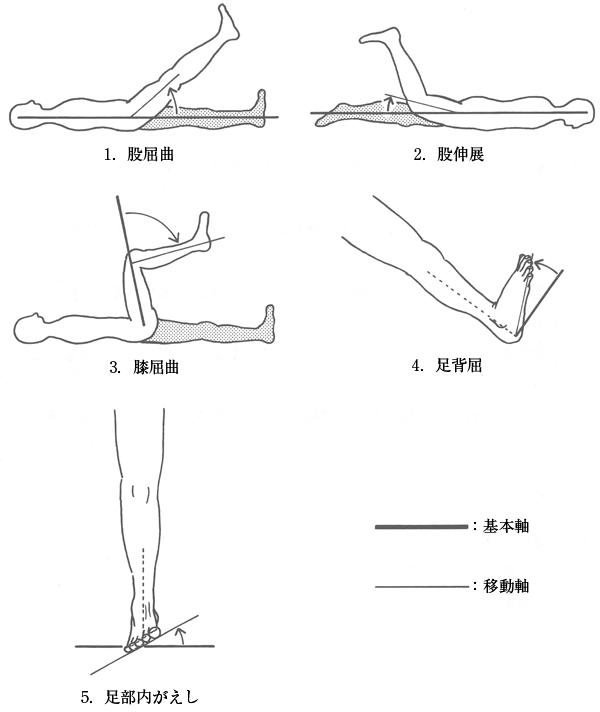

第51回午後:第2問

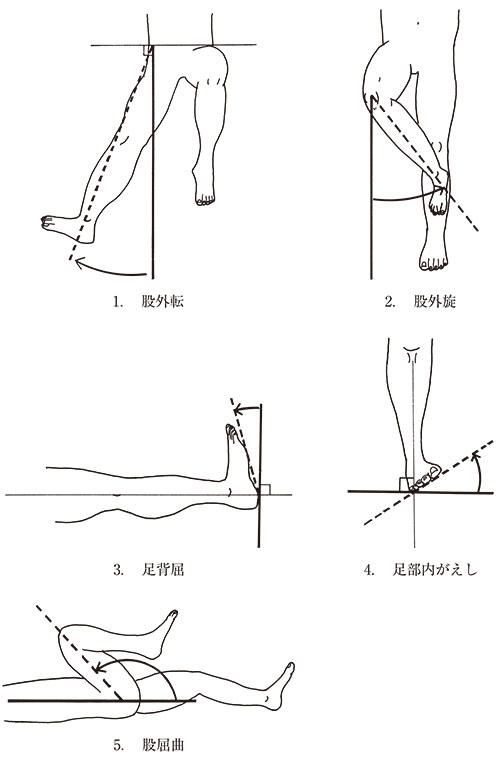

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 股外転

2: 股外旋

3: 足背屈

4: 足部内がえし

5: 股屈曲

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第1問

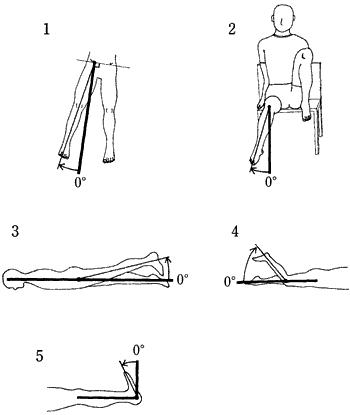

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 股関節外転

2: 股関節外旋

3: 股関節伸展

4: 膝関節屈曲

5: 足関節伸展(背屈)

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第43問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 股関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが2回生じる。

2: 膝関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが1回生じる。

3: 足関節は1歩行周期に背屈と底屈とが2回生じる。

4: 一側下肢の立脚相と遊脚相の割合は7:3である。

5: 高齢者では歩行比が大きくなる。

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における股関節の参考可動域角度で正しいのはどれか。

1: 外旋:20°

2: 外転:20°

3: 屈曲:110°

4: 伸展:15°

5: 内旋:20°

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第2問

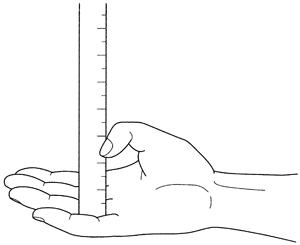

図は関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)を示している。誤っているのはどれか。

1: 母指の対立を評価する。

2: 母指先端と小指基部との距離で表示する。

3: 母指MP関節とIP関節の総和の可動域を表す。

4: 把持機能の情報を提供する。

5: 患者個人の経過が把握できる。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第1問

図は関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)を示している。誤っているのはどれか。

1: 母指の対立を評価する。

2: 母指先端と小指基部との距離で表示する。

3: 母指MP関節とIP関節の総和の可動域を表す。

4: 把持機能の情報を提供する。

5: 患者個人の経過が把握できる。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で参考可動域角度が10°とされているのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩甲帯引き下げ

3: 股伸展

4: 足部外転

5: 足部外がえし

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第41問

関節可動域測定で正しいのはどれか。

1: 股関節屈曲角度は、膝屈曲位より膝伸展位の方が大きい。

2: 股関節外転角度は、膝屈曲位より膝伸展位の方が大きい。

3: 股関節伸展角度は、膝屈曲位より膝伸展位の方が大きい。

4: 膝関節屈曲角度は、股屈曲位より股伸展位の方が大きい。

5: 足関節背屈角度は、膝屈曲位より膝伸展位の方が大きい。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第50問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節伸展-50°

2: 肘関節屈曲-145°

3: 手関節背屈-90°

4: 膝関節屈曲-130°

5: 足関節底屈-45°

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第30問

大腿義足歩行で図のような異常がみられた。考えられる原因はどれか。

1: 断端の外転可動域に制限がある。

2: 断端の外転筋力が低下している。

3: 断端の股関節屈曲拘縮がある。

4: 義足が長すぎる。

5: ソケットに対して足部が内方にある。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第72問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 体幹の動揺は少ない。

2: 肩関節は内転位になりやすい。

3: 肘関節は伸展位になりやすい。

4: 股関節は内転位になりやすい。

5: 膝関節は伸展位になりやすい。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動方向と代償運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩外旋————体幹側屈

2: 肩外転————体幹回旋

3: 肩屈曲————体幹伸展

4: 股屈曲————骨盤後傾

5: 股伸展————骨盤側方傾斜

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で部位・運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩内旋 ― 尺骨

2: 肩水平屈曲 ― 橈骨

3: 肘伸展 ― 橈骨

4: 手屈曲(掌屈) ― 第3中手骨

5: 手尺屈 ― 第2中手骨

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

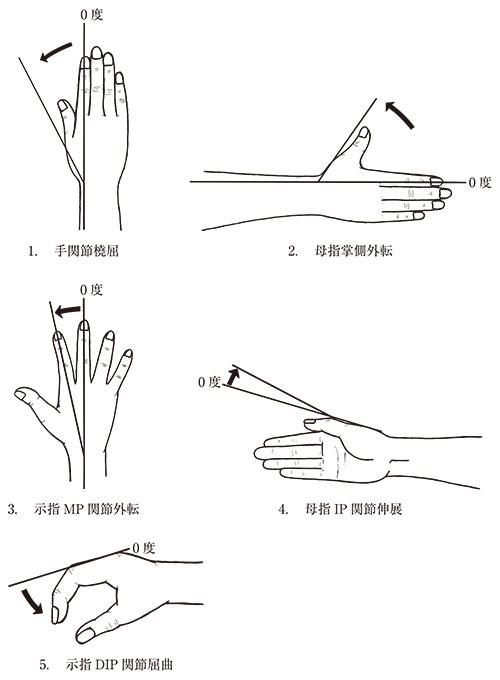

第51回午前:第1問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸と運動方向で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 手関節橈屈

2: 母指掌側外転

3: 示指MP関節外転

4: 母指IP関節伸展

5: 示指DIP関節屈曲

- 答え:3 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第47問

関節可動域測定法(日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 股関節伸展-大腿骨

2: 股関節内旋-下腿中央線

3: 膝関節屈曲-腓骨

4: 足関節背屈-第5中足骨

5: 足部外がえし-第1基節骨

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 足関節は1歩行周期に背屈と底屈とが2回生じる。

2: 股関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが2回生じる。

3: 膝関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが1回生じる。

4: 一側下肢の立脚相と遊脚相の割合は7:3である。

5: 高齢者では歩行比が大きくなる。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第41問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動と前腕肢位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節屈曲・伸展 - 回内位

2: 肩関節外旋・内旋 - 中間位

3: 肘関節屈曲・伸展 - 回外位

4: 手関節屈曲・伸展 - 回外位

5: 手関節橈屈・尺屈 - 中間位

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第86問

大腿義足の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外側ホイップ - 膝継手軸の外旋

2: 義足側外転歩行 - 初期内転角の不足

3: 健側肢の伸び上がり - ソケット内壁の高さ不足

4: 義足側分回し歩行 - 義足長が短い

5: 義足側への体幹側屈 - 切断側外転筋の筋力低下

- 答え:2 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

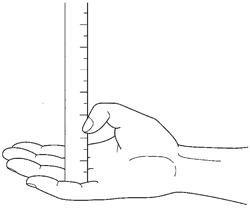

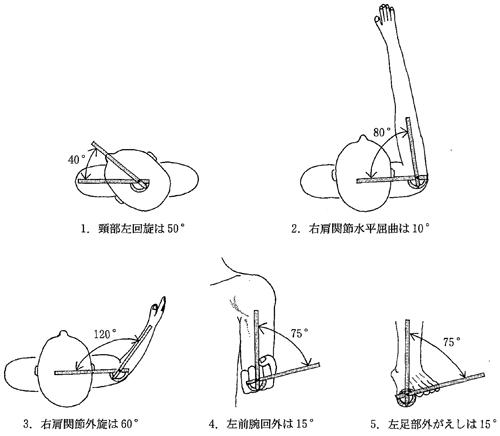

第45回午後:第1問

関節可動域の測定で両矢印で示す2つの竿間の角度が得られた。正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する